Reiserouten

1. Reise 2012

Kapstadt – Lambert’s Bay – NAMIBIA 🇳🇦 – BOTSWANA 🇧🇼 – NAMIBIA 🇳🇦 – BOTSWANA 🇧🇼 – SIMBABWE 🇿🇼

2. Reise 2016

Johannesburg – Blyde River Canyon – Krüger Nationalpark – SWASILAND 🇸🇿 – MOSAMBIK 🇲🇿 – St. Lucia Estuary – Zululand – Durban – Drakensberge (Tagesausflug nach LESOTHO) – LESOTHO 🇱🇸 – Chintsa (Besuch der Inkwenkwezi Game Reserve) – Addo-Elefanten-Nationalpark – Tsitsikamma Nationalpark – Knysna – Oudtshoorn (Cango Caves) – Swellendam – Kap Agulhas – Weinroute R320 – Hermanus – Kapstadt

Wie im Flug:

Hamburg – Kapstadt

Hinflug, 3.40 Uhr: Ich befinde mich gerade mitten über der Sahara. Irgendwie beruhigend, dass ich weiß, wo meine Schwimmweste ist und wie man sie im Notfall anlegt! 8.00 Uhr: Die Stewardess fragt, was ich zum Frühstück möchte – warme Würstchen oder Bohnen? Hmmm. Müsli? Naja, immerhin gibts auch ein Minimuffin mit dreieinhalb Sonnenblumenkernen drauf. Unterwegs muss ich zweimal umsteigen: 1. London. Heathrow ist ohnehin nicht gerade mein Lieblingsflughafen… Da der Flug aus Hamburg gut 45 Minuten Verspätung hat, bleibt mir nur eine knappe Stunde. Sehr wenig, selbst wenn man nicht den Terminal wechseln muss. Also losgerannt und erstmal auf die Schnauze gefallen (Stufe vom Flugzeug ins Gate übersehen). Dann U-Bahn gefahren (ja, das muss man im riesigen Heathrow auch innerhalb eines Terminals). Bei der Sicherheitskontrolle gibts zum Glück eine Überholspur. Danach wieder U-Bahnfahren. Zum Gate gerannt, das Boarden hat schon begonnen. Schwitz! Anschließend stehen wir mit dem voll besetzten Flugzeug noch ewig am Gate. Na, typisch! 2. Umsteigen: Johannesburg. Der Flug landet trotz der Verzögerung beim Start nur mit zehn Minuten Verspätung. Dafür steht an der Passkontrolle eine Riesenschlange und es existiert keine Überholspur. Die Zeit wird immer knapper. Nette Leute lassen mich vor. Immerhin fährt mein Rucksack schon auf dem Gepäckkarussel spazieren. Schnell durch den Zoll. Quer durch den Terminal, Treppe hoch, rennen! Nochmal den Rucksack einchecken. Riesenschlange! Aaaargh! Mein Gate schließt in 15 Minuten, sie boarden schon. Ich mogele mich an einen relativ leeren Business-Schalter. Dann noch durch die Sicherheitskontrolle, wo ist das Gate??? Erstmal irrtümlich im Untergeschoss gelandet, wieder hoch. Eine lange Reihe von Gates. D8 ist das Hinterste. Klar! Die Passagiere sind schon eingestiegen. Mit hängender Zunge an den Schalter. Die Angestellte lächelt: „Alles ok, sie sind noch pünktlich.“ Gerade eben! Schwitz!! Jetzt bin ich wirklich urlaubsreif.

Bei meiner zweiten Reise nach Südafrika starte ich in Johannesburg, muss also nach dem Interkontinentalflug nicht mehr umsteigen. Zum Glück! Denn wieder warte ich ewig vor der Passkontrolle. Offenbar sind vor meinem A380 weitere Großraummaschinen gelandet. Diesmal gehöre ich zu denjenigen, die eilige Umsteiger vorlassen.

Mein Hotel liegt zentral im neuen Zentrum Sandton. Überall wird gebaut. Auch die Bahnstationen des Gautrain, der vom Flughafen nur 15 Minuten braucht, sind nagelneu. Das Viertel gilt als sicher. Mit Kapstadt kann das ehemalige Stiefkind Johannesburg allerdings nicht mithalten. Eine Rundfahrt schenke ich mir also und verbringe den Nachmittag lieber am Pool. Abends gehen wir zum Essen zum nahen Einkaufszentrum am Nelson Mandela Square. Der Platz bietet bunte Wasserspiele und Skulpturen und ist von Restaurants gesäumt. Das Essen (Aubergine mit Fetakäse und Avocado) ist hervorragend und billig. Schon an der Hotelbar habe ich mich über den Caipi-Preis (60 Rand, knapp vier Euro) gewundert. Der Wechselkurs ist tatsächlich gerade sehr günstig. Die Mitarbeiterin im Reisebüro hatte gesagt, dass deshalb alle nach Südafrika fahren wollen.

Mein Hotel liegt zentral im neuen Zentrum Sandton. Überall wird gebaut. Auch die Bahnstationen des Gautrain, der vom Flughafen nur 15 Minuten braucht, sind nagelneu. Das Viertel gilt als sicher. Mit Kapstadt kann das ehemalige Stiefkind Johannesburg allerdings nicht mithalten. Eine Rundfahrt schenke ich mir also und verbringe den Nachmittag lieber am Pool. Abends gehen wir zum Essen zum nahen Einkaufszentrum am Nelson Mandela Square. Der Platz bietet bunte Wasserspiele und Skulpturen und ist von Restaurants gesäumt. Das Essen (Aubergine mit Fetakäse und Avocado) ist hervorragend und billig. Schon an der Hotelbar habe ich mich über den Caipi-Preis (60 Rand, knapp vier Euro) gewundert. Der Wechselkurs ist tatsächlich gerade sehr günstig. Die Mitarbeiterin im Reisebüro hatte gesagt, dass deshalb alle nach Südafrika fahren wollen.

Seitenanfang

TINRA

2010 habe ich in Ostafrika in freier Wildbahn vier der legendären fünf großen Tiere des Kontinents gesehen. Ein Leopard fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ob es diesmal klappt? Kaum in Südafrika angekommen, habe ich zwei Jahre später die „Big Five“ gleich komplett – im Portemonaie. Denn auf dem 10-Rand-Schein ist ein Nashorn, den 20er ziert ein Elefant, den 50er ein Löwe, den 100er ein Wasserbüffel und den 200er ein Leopard. Ausgangspunkt meiner Tour zu den Victoriafällen ist Kapstadt. Ich bleibe dort nur einen Nachmittag und beherzige den Tipp einer Kollegin. Mein Hotel befindet sich in der Nähe der Waterfront. Am Aquarium springe ich in einen oben offenen Doppeldecker-Bus der „Red Line“. Für relativ wenig Geld (ca. 14 €) kann man eine zweistündige Rundfahrt über alle wichtigen Punkte der City machen. Es gibt 18 Haltestellen, an denen man ein- und aussteigen kann (die Busse fahren die Runde alle 15 Minuten). So sehe ich bequem die Sonnen- (grandioser Blick auf die Stadt von der Talstation der Seilbahn auf den Tafelberg, Traumstrände in den Vororten) und Schattenseiten (District 6). Erklärungen gibts über Kopfhörer, die man an jedem Sitz einstöpseln kann. Wirklich empfehlenswert!

2010 habe ich in Ostafrika in freier Wildbahn vier der legendären fünf großen Tiere des Kontinents gesehen. Ein Leopard fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ob es diesmal klappt? Kaum in Südafrika angekommen, habe ich zwei Jahre später die „Big Five“ gleich komplett – im Portemonaie. Denn auf dem 10-Rand-Schein ist ein Nashorn, den 20er ziert ein Elefant, den 50er ein Löwe, den 100er ein Wasserbüffel und den 200er ein Leopard. Ausgangspunkt meiner Tour zu den Victoriafällen ist Kapstadt. Ich bleibe dort nur einen Nachmittag und beherzige den Tipp einer Kollegin. Mein Hotel befindet sich in der Nähe der Waterfront. Am Aquarium springe ich in einen oben offenen Doppeldecker-Bus der „Red Line“. Für relativ wenig Geld (ca. 14 €) kann man eine zweistündige Rundfahrt über alle wichtigen Punkte der City machen. Es gibt 18 Haltestellen, an denen man ein- und aussteigen kann (die Busse fahren die Runde alle 15 Minuten). So sehe ich bequem die Sonnen- (grandioser Blick auf die Stadt von der Talstation der Seilbahn auf den Tafelberg, Traumstrände in den Vororten) und Schattenseiten (District 6). Erklärungen gibts über Kopfhörer, die man an jedem Sitz einstöpseln kann. Wirklich empfehlenswert!

2016 endet meine Reise in Kapstadt. Wir kommen morgens gegen halb elf an und ich fliege erst abends zurück. Diesmal nutze ich die Zeit, um die Victoria und Alfred Waterfront und das Two Oceans Aquarium zu besichtigen. Der alte Hafen besteht seit 1860 und ist zu klein für moderne Containerschiffe. Kleinere Frachter, Fischer- und Sportboote machen aber immer noch dort fest. In der Marina findet gerade eine Bootsausstellung statt. Dort treffe ich einen Südafrikaner, der mit einem 6, 40 Meter langen Ruderboot nach Rio paddeln will. Außerdem bietet die Waterfront zig Gechäfte und Restaurants. Ich esse im „Quai Four“, wo eine Liveband spielt. Zwei Gläser Weißwein und Fish (bestehend aus einem ganzen, superfrischen Fisch) and Chips für umgerechnet zehn Euro, da kann man wirklich nicht meckern.

Seitenanfang

2012 brechen wir von Kapstadt aus am ersten Morgen nach Norden auf. Die Gruppe besteht lediglich aus einem australischen Ehepaar und mir, sowie dem Guide und dem Fahrer. Fünf Leute in einem voll verglasten Safaritruck mit 19 Sitzen. Luxus!!! Hinter Kapstadt beginnt eine ländliche Gegend mit Weizenfeldern sowie blühenden Frühlingswiesen mit braunweißen Kühen drauf. So richtig sieht das noch nicht nach Afrika aus… Die Straße ist astrein und ohne Schlaglöcher, im Hotel gibts heißes Wasser, das Klo an der Raststätte ist pieksauber. Das fühlt sich auch nicht nach Afrika an… Ist ja europäischer hier als in Deutschland. Von wegen „TIA“ (vgl. Ostafrika)! TINRA (This is not really Africa). Den Feldern folgt ein Gebiet namens „Citrus“. Überall stehen Orangen- und Zitronenbäumchen ordentlich in Reih und Glied. Dann ein Tal voller Weinfelder (die Rebstöcke befinden sich nicht am Hang, sondern auf ebenen Flächen). Dementsprechend gibts überall guten und günstigen Wein. Plötzlich riecht unser Truck intensiv nach Duftbäumchen. Die Landschaft hat ein aufdringliches Parfum aufgelegt, denn gerade blühen die ganzen Wildblumen. Wir stoppen kurz im Städtchen Clanwilliam. Der Geldautomat spricht deutsch mit mir, der Nachbarort heißt Wuppertal und die Vorgärten werden wohl mit der Nagelschere gepflegt

2012 brechen wir von Kapstadt aus am ersten Morgen nach Norden auf. Die Gruppe besteht lediglich aus einem australischen Ehepaar und mir, sowie dem Guide und dem Fahrer. Fünf Leute in einem voll verglasten Safaritruck mit 19 Sitzen. Luxus!!! Hinter Kapstadt beginnt eine ländliche Gegend mit Weizenfeldern sowie blühenden Frühlingswiesen mit braunweißen Kühen drauf. So richtig sieht das noch nicht nach Afrika aus… Die Straße ist astrein und ohne Schlaglöcher, im Hotel gibts heißes Wasser, das Klo an der Raststätte ist pieksauber. Das fühlt sich auch nicht nach Afrika an… Ist ja europäischer hier als in Deutschland. Von wegen „TIA“ (vgl. Ostafrika)! TINRA (This is not really Africa). Den Feldern folgt ein Gebiet namens „Citrus“. Überall stehen Orangen- und Zitronenbäumchen ordentlich in Reih und Glied. Dann ein Tal voller Weinfelder (die Rebstöcke befinden sich nicht am Hang, sondern auf ebenen Flächen). Dementsprechend gibts überall guten und günstigen Wein. Plötzlich riecht unser Truck intensiv nach Duftbäumchen. Die Landschaft hat ein aufdringliches Parfum aufgelegt, denn gerade blühen die ganzen Wildblumen. Wir stoppen kurz im Städtchen Clanwilliam. Der Geldautomat spricht deutsch mit mir, der Nachbarort heißt Wuppertal und die Vorgärten werden wohl mit der Nagelschere gepflegt

Dann erreichen wir den Fischerort Lambert’s Bay an der Atlantikküste. Die herrlichen Wellen laden zum Baden ein. Aber die Wassertemperatur beträgt ca. 12 Grad. Zudem weht ein kühler Wind. In einem einfachen Strandrestaurant namens „Muisbosskerm“ esse ich das beste Seafood meines Lebens. U.a. wird Snoek serviert, eine Spezialität in Südafrika. Der Fisch kommt direkt aus dem Meer auf den Grill – frischer gehts nun wirklich nicht. Anschließend besichtigen wir im Hafen eine Kolonie mit 4000 Kaptölpeln. Die schrägen Vögel brüten gerade und drängen sich auf engstem Raum zusammen. Drumherum gibts Start- und Landebahnen, denn sie brauchen Platz, um abzuheben. Unser Hotel vermittelt einem ein sehr sicheres Gefühl: Direkt nebenan ist die Polizeiwache. Dahinter beginnt ein schöner, feinsandiger Strand für endlose Spaziergänge, dessen Dünenlandschaft an Sylt erinnert.

Dann erreichen wir den Fischerort Lambert’s Bay an der Atlantikküste. Die herrlichen Wellen laden zum Baden ein. Aber die Wassertemperatur beträgt ca. 12 Grad. Zudem weht ein kühler Wind. In einem einfachen Strandrestaurant namens „Muisbosskerm“ esse ich das beste Seafood meines Lebens. U.a. wird Snoek serviert, eine Spezialität in Südafrika. Der Fisch kommt direkt aus dem Meer auf den Grill – frischer gehts nun wirklich nicht. Anschließend besichtigen wir im Hafen eine Kolonie mit 4000 Kaptölpeln. Die schrägen Vögel brüten gerade und drängen sich auf engstem Raum zusammen. Drumherum gibts Start- und Landebahnen, denn sie brauchen Platz, um abzuheben. Unser Hotel vermittelt einem ein sehr sicheres Gefühl: Direkt nebenan ist die Polizeiwache. Dahinter beginnt ein schöner, feinsandiger Strand für endlose Spaziergänge, dessen Dünenlandschaft an Sylt erinnert.

Wir folgen der Westküste weiter Richtung Norden. Langsam wird die Umgebung immer karger und beginnt „exotischer“ auszusehen. Im Namaqualand gibts nur noch kleine Büsche und die für diese Region typischen Köcherbäume. Schließlich erreichen wir den Orange River, den Grenzfluss nach Namibia, und überqueren ihn bei Noordoewer.

Seitenanfang

Jetzt ist die Ostküste dran!

Nachdem ich bei meinem ersten Besuch in Südafrika nur die Westküste gesehen habe, war klar: Hier muss ich nochmal hin! 2016 führt die Route am Indischen Ozean entlang Richtung Süden mit Abstechern nach Mosambik und in die kleinen Königreiche Swasiland und Lesotho. Die Landschaft ist unglaublich vielfältig: Mal ist die Gegend platt wie ein Brett, dann fahren wir durch sanfte Hügel oder sogar Hochgebirge. Weizenfelder wechseln sich mit Halbwüste, ausgedehnte Kieferwälder mit sonnenverbranntem Grasland ab. Dazwischen immer wieder exakte grüne Kreise. Die stammen jedoch nicht von Aliens, sondern von im Kreis fahrenden Bewässerungsanlagen.

Diesmal ist der Trip weniger komfortabel. Der Truck ist mit 16 Reisenden, dem Guide Simba und dem Fahrer Gordon bis auf den letzten Platz besetzt und ein Wrack. Ist es ein schlechtes Omen, dass wir am ersten Tag an einer Werkstatt vorbeikommen, die „Body Parts“ verkauft? Ein kleines Stück weiter ein Beerdigungsinstitut, dann noch eines. Weil es das Gesetz verlangt, schnallen wir uns brav an. Leider lassen sich die meisten Gurte nicht mehr verstellen und könnten nur noch einen Elefanten halten… Wie durch ein Wunder schaffen wir es ohne größere Pannen bis nach Oudtshoorn. Alle sind frühmorgens pünktlich bereit zur Abfahrt, nur der Truck nicht. Der muss angeschoben werden und will auch nach dem Besuch der Cango Caves nicht anspringen: Der Anlasser ist kaputt. Weil er vor Ort nicht repariert werden kann, müssen wir irgendwie Swellendam erreichen, wo abends ein Mechaniker das Teil austauscht. Die Fahrt geht durch die Kleine Karoo. Hier gäbe es sicher interessante Tiere zu sehen, aber anhalten können wir nur kurz für einen Toilettenstop. Gordon wagt es nicht, den Motor abzustellen. Ich frage mich, ob das Benzin reicht. Denn wie soll er mit laufendem Motor tanken? Hinter Barrydale führt die Straße R62 kräftig bergauf. Der Truck röhrt wie ein sterbender Hirsch und wird so langsam, bis er beinahe rückwärts fährt. Aber wir schaffen es.

Diesmal ist der Trip weniger komfortabel. Der Truck ist mit 16 Reisenden, dem Guide Simba und dem Fahrer Gordon bis auf den letzten Platz besetzt und ein Wrack. Ist es ein schlechtes Omen, dass wir am ersten Tag an einer Werkstatt vorbeikommen, die „Body Parts“ verkauft? Ein kleines Stück weiter ein Beerdigungsinstitut, dann noch eines. Weil es das Gesetz verlangt, schnallen wir uns brav an. Leider lassen sich die meisten Gurte nicht mehr verstellen und könnten nur noch einen Elefanten halten… Wie durch ein Wunder schaffen wir es ohne größere Pannen bis nach Oudtshoorn. Alle sind frühmorgens pünktlich bereit zur Abfahrt, nur der Truck nicht. Der muss angeschoben werden und will auch nach dem Besuch der Cango Caves nicht anspringen: Der Anlasser ist kaputt. Weil er vor Ort nicht repariert werden kann, müssen wir irgendwie Swellendam erreichen, wo abends ein Mechaniker das Teil austauscht. Die Fahrt geht durch die Kleine Karoo. Hier gäbe es sicher interessante Tiere zu sehen, aber anhalten können wir nur kurz für einen Toilettenstop. Gordon wagt es nicht, den Motor abzustellen. Ich frage mich, ob das Benzin reicht. Denn wie soll er mit laufendem Motor tanken? Hinter Barrydale führt die Straße R62 kräftig bergauf. Der Truck röhrt wie ein sterbender Hirsch und wird so langsam, bis er beinahe rückwärts fährt. Aber wir schaffen es.

Die Zelte, in denen wir die meisten Nächte (außer in den Städten und im Gebirge) verbringen, sind in einem ebenso schlechten Zustand. Vor allem sind sie weder wind-, noch richtig wasserdicht. Dummerweise haben wir viel Regen, sogar im Norden, wo eigentlich Trockenzeit herrschen sollte. Nach einigen nassen, saukalten Nächten hustet und schnupft die ganze Gruppe. Dabei hatte Simba am Anfang erzählt, sie hätten gerade die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten und die Hippos im Krüger Nationalpark seien gar nicht happy. Durch die unterschiedlichen Klimazonen muss man bei unserer Route wettermäßig ohnehin Kompromisse machen: Für den subtropischen Norden ist der Winter die bessere Reiszeit, für den gemäßigten Süden der Sommer. Also fahre ich September/Oktober, im Frühling. Trotz der manchmal widrigen Umstände begeistert mich Südafrika aufs Neue.

Die Zelte, in denen wir die meisten Nächte (außer in den Städten und im Gebirge) verbringen, sind in einem ebenso schlechten Zustand. Vor allem sind sie weder wind-, noch richtig wasserdicht. Dummerweise haben wir viel Regen, sogar im Norden, wo eigentlich Trockenzeit herrschen sollte. Nach einigen nassen, saukalten Nächten hustet und schnupft die ganze Gruppe. Dabei hatte Simba am Anfang erzählt, sie hätten gerade die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten und die Hippos im Krüger Nationalpark seien gar nicht happy. Durch die unterschiedlichen Klimazonen muss man bei unserer Route wettermäßig ohnehin Kompromisse machen: Für den subtropischen Norden ist der Winter die bessere Reiszeit, für den gemäßigten Süden der Sommer. Also fahre ich September/Oktober, im Frühling. Trotz der manchmal widrigen Umstände begeistert mich Südafrika aufs Neue.

Seitenanfang

Unsere Route ist voller Höhepunkte:

KRÜGER NATIONALPARK

KRÜGER NATIONALPARK

Auf dem Weg zum Krüger Nationalpark halten wir am Blyde River Canyon. Nach dem Fish River Canyon in Namibia ist er der Zweitgrößte in Afrika. Daneben befinden sich Wasserlöcher, die sogenannten Potholes, an denen sich Ziegen tummeln. Den Aussichtspunkt God’s Window auf ca. 1500 Metern Höhe hingegen lassen wir links liegen. Zwar soll man vom High Veld einen tollen Blick aufs Low Veld, wo der Park liegt, haben. Aber der Himmel ist wolkenverhangen, die Sicht gleich Null.

Von den 147 Säugetierarten, 507 Vogelarten, 114 Reptilienarten, 49 Fischarten und 34 Amphibienarten, die der riesige Krüger Nationalpark zu bieten hat, sehen wir eine ganze Menge. Obwohl wir fast zwei Tage darin verbringen, können wir nur den südlichen Teil zwischen dem Paul Krüger Gate und dem Malelane Gate erforschen. Direkt hinter dem Eingang steht eins der seltenen Spitzmaulnashörner. Das ist wohl aus den entlegeneren Teilen des Parks dorthin in Sicherheit gebracht worden. Denn Wilderei ist ein Riesenproblem, erklärt Simba. Einige Drogendealer sind von Kolumbien nach Mosambik ausgewandert und betreiben das Ganze mit Hightech und Hubschraubern. Kurz darauf entdecken wir zwei Elefantenherden und zwei Wasserbüffel – drei der „Big Five“ in einer Viertelstunde. Wow! Am nächsten Tag stoßen wir unterwegs auf einen Stau. Auf einem Felsen liegt eine Leopardenmutter mit zwei Babys vor einer Höhle. Es ist ein Suchspiel: Mit viel Glück sieht man auf dem Felsen etwas Gepunktetes hinter Büschen. Ich erkenne es erst, als Mitreisende mit der Kamera daraufzoomen. Als wir noch zwei schlafende Löwinnen finden, sind die „Big Five“ komplett. Es ist die beste Jahreszeit, um Tiere zu beobachten: Wie bei uns sind die Bäume im Winter kahl. Die Tiere sammeln sich an den Wasserlöchern. Der Sabie Fluss, dem wir einige Zeit folgen, hatte vor kurzem fast gar kein Wasser mehr und füllt sich erst langsam wieder.

Am Weg sitzt eine Horde Paviane. Einer sieht aus, als würde er meditieren. An einem Baum mit Früchten bedienen sich die Affen und geben den unten wartenden Nyalas etwas ab. Das ist Zusammenarbeit: Die einen überwachen den Luftraum, die anderen den Boden. Bei Gefahr durch Raubtiere warnt man sich gegenseitig. Eine Giraffe putzt sich mit der Zunge die Nase. In einem anderen Baum warten schon die Geier. Im Nächsten hockt ein Adler, der aussieht, als würde er eine weiße Latzhose tragen. Eine Warzenschweinmutter mit zwei Halbwüchsigen weidet. Eins hinkt, aber Tierärzte gibt es hier nicht. Wenn es nicht heilt… Die Warzenschweine haben weiße Bärte. Wie üblich knien sie sich beim Essen auf die Vorderbeine und rutschen darauf weiter. Kudus angeln mit der Zunge nach den frischen Blättern, die die ersten Regenfälle nach der besonders heftigen Trockenzeit hervorgebracht haben. Am Straßenrand ist ein Nashorn-Klo, das gleichzeitig als schwarzes Brett dient. Beispielsweise hinterlassen Weibchen die empfängnisbereit sind, paarungswilligen Männchen mit ihrem Kot ihre Visitenkarte. Ein einsamer alter Elefant, der von einem jüngeren, stärkeren Männchen aus der Herde gejagt worden ist, kommt vorbei. An einem künstlichen Wasserloch, dessen Pumpe mit einem Solarpanel betrieben wird, säuft gerade ein Breitmaulnashorn. Viele Knochen liegen herum. Raubkatzen überraschen ihr Beute gerne beim Trinken. Auf unserem Picknickplatz treiben sich überall blauglänzende Stare und nistende Nashornvögel herum.

Eine Sonnenuntergangssafari in die Dunkelheit hinein machen wir nicht mit dem ungeliebten Truck, sondern mit einem offenen Jeep. Neben den üblichen Verdächtigen zeigen sich jetzt auch Buschhasen und zwei Stachelschweine, wahrscheinlich ein Paar, das ein Leben lang zusammenbleibt. Zwei Nilpferde grasen vier Kilometer vom Fluss entfernt. Sie brauchen 20 bis 30 Kilogramm Grünfutter pro Nacht und müssen viel herumlaufen.

Seitenanfang

iSIMANGALISO-WETLAND-PARK

iSIMANGALISO-WETLAND-PARK

Im St. Lucia Estuary machen eine Bootsfahrt durch die Lagune des iSimangaliso Nationalparks, der zum Weltnaturerbe zählt. Überall liegen grunzende Gruppen von Flusspferden im Wasser. Die Krokodile zeigen sich leider nicht. Dafür Massen von Vögeln, darunter weiße Reiher und leuchtend gelbe Weber, die ihre Nester im Schilf bauen. Für den Nestbau ist das Männchen verantwortlich. Das Weibchen guckt sich das Werk an. Gefällt es ihr nicht, macht sie es kaputt. Eigentlich ist es eine Sonnenuntergangsfahrt, aber die Sonne hat sich wieder verzogen.

Seitenanfang

ZULULAND

ZULULAND

Von St. Lucia fahren wie weiter die Küste hinunter und biegen Richtung Pietermaritzburg ins Valley of a Thousand Hills ab. Im Dorf Kwanyuswa werden wir von Maxwell und Cindy mit einem dreifachen Handschlag begrüßt: Freundschaft, Einzigartigkeit, Zusammenhalt. Mit den beiden machen wir einen Spaziergang durch den Ort. Ein örtlicher Musiker spielt uns seine Soul-Songs vor. In der Metzgerei essen wir zu Mittag. Es gibt Fleisch vom Grill. Dann gehts weiter zu einer traditionellen Heilerin. Sie erzählt, dass sie mit 19 Jahren berufen und sechs Jahre lang ausgebildet wurde. Mit Hilfe von Tierknochen sagt sie für 100 Rand auch die Zukunft voraus und erklärt mir, dass ich zu intelligent für meinen Job bin und etwas Besseres verdiene. Genau! Einem schwulen Mitreisenden hingegen prophezeit sie, dass er bald seine Traumfrau findet. Naja: Nobody’s perfect! Ihre Hütte ist rund, damit sich die Geister der Ahnen ungestört darin bewegen können. Die Eingangstür ist sehr niedrig. Man muss sich automatisch bücken und so Respekt erweisen. Einige Mädchen zeigen traditionelle Tänze. Sie tragen nur Röcke, was einen angesichts der niedrigen Temperaturen erschauern lässt. Allerdings bewegen sie sich zu den Trommel-Rhythmen sehr viel.

Wir übernachten in einem Privathaus. Die Einrichtung ist einfach, bis auf den riesigen, nagelneuen Fernseher im Wohnzimmer. Unsere Gastgeberin nennen wir „Mama“. Außerdem sind noch Mamas Tochter und Mamas Enkelin anwesend. Sie hat gute Perspektiven: Ihre Mutter ist Lehrerin an der Highschool und legt Wert darauf, dass die Kleine schon mit zweieinhalb Jahren auch Englisch spricht. Die Gruppe ist geteilt worden. Wir sind zu Siebt plus Guide Simba. Ein Paar hat ein Zimmer in einem extra Häuschen, zwei Paare teilen sich ein Zimmer, ich schlafe mit Simba und dem lokalen Guide Cindy auf einer Matratze im Wohnzimmer. Etwas eng, aber auf beiden Seiten des Hauses entstehen weitere Gästezimmer. Man sieht die positiven Aspekte des Programms: Wir lernen das Alltagsleben in einem Zuludorf kennen, unsere Gastgeber können ihren Lebensstandard durch das zusätzliche Geld verbessern. Zum Abendessen gibt es Hühnchen, Beefcurry, eine reisartige Beilage, Kartoffeln, traditionelles Brot, Tomaten, Jalapenos und einen Salat mit Bohnen und Mayonnaise. Das ist alles erfreulich würzig um Gegensatz zum Essen, was wir im östlichen Afrika probiert haben. Anschließend waschen wir gemeinsam ab und fallen müde ins Bett, bzw. aufs Matratzenlager. Am frühen Morgen bekommen wir noch ein typisches Frühstück mit einer Art Porridge. Dann heißt es Abschied nehmen von Mama.

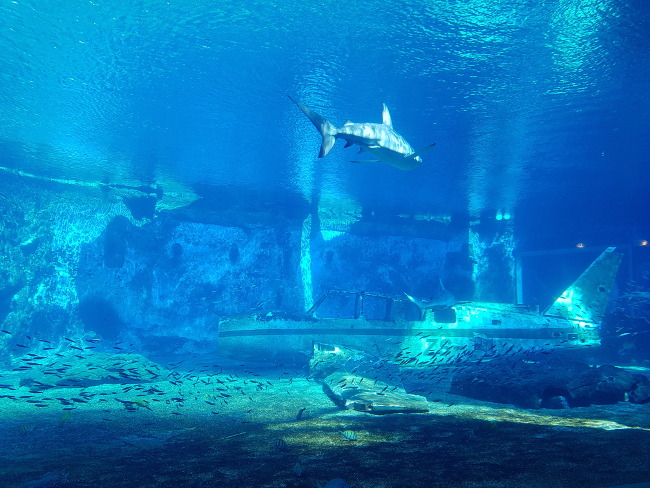

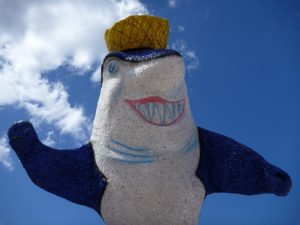

Unsere nächste Station ist das nahe gelegene Durban. Es ist die Stadt mit der größten indischen Bevölkerung außerhalb Indiens. Dort weht ein stürmischer Wind. Am Strand zu sitzen, steht also nicht zur Debatte. Ich verziehe mich mich in die uShaka Marine World, die u. a. aus einem großen Aquarium, der Sea World, und dem Spaßbad Wet ’n‘ Wild besteht. Für das mittägliche Picknick suche ich mir ein geschütztes Plätzchen an einem künstlichen Kanal, auf dem venezianische Gondeln verkehren, angetrieben von Elektromotoren. Als ich zum Ticketschalter gehe, zieht eine Parade vorbei mit Bläsern, Trommlern, Halloweenfiguren, afrikanischen Tänzern, einem Plüschhai und einem Plüschseelöwen mit Matrosenmütze. Das Aquarium befindet sich in einem alten Schiff. Es ist ähnlich wie die Sea World in Oberhausen gestaltet, aber viel größer. Sie haben u.a. Rochen, Haie, Koffer- und Kuhfische. Draußen kann man mit den Haien tauchen, die Rochen füttern oder in einer Lagune schnorcheln. Die Seelöwenshow fällt wegen des Windes aus, weil die Arena wegfliegen könnte, aber die Delfinshow findet statt.

Seitenanfang

DRAKENSBERGE

DRAKENSBERGE

Mit bis zu 3482 Metern sind die Drakensberge das höchste Gebirge des südlichen Afrikas. Bei einer zweistündigen Wanderung im Royal Natal National Park bekommen wir einen guten Eindruck. Und von unserer 1200 Meter hoch gelegenen Unterkunft Amphitheatre Backpackers hat man einen herrlichen Blick auf die Bergkette. Am Abend wird es empfindlich kalt. Meinen Daunenschlafsack kann ich in einen Mantel verwandeln. Zum Essen in der halboffenen Küche trage ich ihn und werde von den anderen heiß beneidet. Nachher in der Bar ist es gemütlicher. Sie haben einen Kamin, einen Whirlpool und eine Sauna. Das Ganze ist sehr urig: Die Decke besteht aus plattgedrückten Bierdosen, die Fenster statt aus Glasbausteinen aus Jägermeisterflaschen.

Weil mich die eher kurze Wanderung beim Ausflug nach Lesotho nicht ausgelastet hat, mache ich am folgenden Tag einen einstündigen Rundgang über das riesige Grundstück, das die Lodge umgibt. Es geht durch Grasland an einem kleinen Stausee vorbei und einen Fluss entlang. Frösche quaken, Wasservögel planschen. Am Ufer wachsen Lilien. Pünktlich zum Sonnenuntergang erreiche ich einen etwas größeren Stausee.

Seitenanfang

WILD COAST

WILD COAST

Wir sind jetzt in der Provinz Ostkap und machen in Queenstown Mittagspause. Schließlich erreichen wir den Campingplatz Buccaneers in Chintsa, der neben einem Fluss an der Küste liegt und kostenlos Kanus zur Verfügung stellt. Morgens paddele ich damit in die Lagune, die sich an der Flussmündung gebildet hat. Der Hinweg ist herrlich. Ich sehe viele Vögel, darunter einen weißen Löffler und meine guten Bekannten, die Nilgänse. Der Rückweg ist nicht ganz so schön, weil mir eine steife Brise entgegenweht. Mittags picknicke ich am Strand in den weißen Sanddünen mit Blick auf den tobenden Indischen Ozean. Ich verzichte auf ein Bad in der Brandung, denn der Wind ist kalt, ebenso wie das Wasser. Im geschützten Ort hingegen ist es eher subtropisch. Motorradfahrer kommen angeknattert. Eine Rockergang? Nein, einer hat ein Kreuz auf der Lederjacke. Es ist eine christliche Biker-Vereinigung.

In der nahen Inkwenkwezi Game Reserve, einem privaten Safaripark, mache ich eine Sonnenuntergangs-Safari. Er ist ca. 9000 Fußballfelder groß, aber das Highlight ist das 200 Fußballfelder große Löwengehege. Gefüttert werden sie mit den toten Kühen der örtlichen Farmer. Ab und zu gibts mal 15 Impalas, damit sie das Jagen nicht verlernen. Die sind nach einem Tag verputzt. Bevor wir ins Gehege fahren, nimmt Ranger Rudolf eine Pistole aus einem Safe. Drei der berühmten weißen Löwen (keine Albinos, sondern eine Genmutation, die nur in Südafrika vorkommt) liegen mitten auf der Straße und sind nicht so schläfrig, wie üblich. Auch die nächsten Raubkatzen, die wir sehen, sind nicht entspannt. Rudolf schlägt vor, das Gehege zu verlassen. Eine der Löwinnen hat schon einen Jeep attackiert und die Reifen zerbissen. Da keiner zum Reifenwechsel aussteigen konnte, mussten sie sich abschleppen lassen. Hinter dem Zaun steigen wir aus und trinken Savannas (der beste Cider auf dem Markt). Die Löwen kommen plötzlich alle hervor und beobachten uns. Können wir näher herangehen? Rudolf meint nein, die Löwen sind schon über den Zaun gesprungen. So nah wollen wir ihnen nun nicht kommen…

Seitenanfang

ADDO-ELEFANTEN-NATIONALPARK

ADDO-ELEFANTEN-NATIONALPARK

Wir fahren durch East London und King William’s Town und legen in Grahamstown, das einst englische Kolonie war, einen Einkaufsstop ein. Inzwischen sind wir nicht mehr im Land der Zulu, sondern der Xhosa. Im Addo-Elefanten-Nationalpark angekommen, machen wir eine weitere Sonnenuntergangssafari. Es lohnt sich: U.a. zeigen sich eine Südafrikanische Kuhantilope, Kudus, eine Manguste, Erdmännchen, die namensgebenden Elefanten und Strauße, die unser Ranger Ryan „Kentucky Fried Chicken auf Steroiden“ nennt. Am nächsten Morgen öffnen die Tore um 5.30 Uhr. Diesmal gehen wir mit dem Truck auf Erkundungsfahrt. Wieder begegnen wir vielen Kudus, einer Herde Wasserbüffeln und anderen Huftieren.

Seitenanfang

GARDEN ROUTE

GARDEN ROUTE

Im Titsikamma Nationalpark schlagen wir unsere Zelte im Storms River Mouth Rest Camp auf. Der Platz liegt direkt an der zerklüfteten Felsküste, die noch viel wilder als die Wild Coast ist. Am Abend erlebe ich dort einen Sonnenuntergang, der so unwirklich schön ist, als ob ihn jemand mit Photoshop bearbeitet hätte. Am nächsten Morgen ist strahlend blauer Himmel, ich buche hoffnungsvoll für Mittags einen Schnorcheltrip durch die Bucht. Vorher wandere ich zur Hängebrücke, die die Mündung des Storms River überspannt. Als ich zurückkomme, ist es zugezogen und das Wasser plötzlich sehr rau. Dementsprechend sehe ich neben ein paar Fischen vor allem Wasserbläschen. Einmal werfen mich die Wellen beinahe auf einen der vielen scharfen Felsen, ich komme mit einem kleinen Kratzer am Fuß davon. Das Wasser hat 17 Grad. Wenigstens trage ich einen langärmeligen Wetsuit und sogar eine Kapuze. Als ich mich gerade wieder angezogen habe, fängt es an zu regnen. Am Restaurant turnen Klippschliefer herum und grasen friedlich. Aus dem Regen wird ein kräftiger Guss. Als es „nur“ noch nieselt, mache ich einen kleinen Umweg über den Loerie Trail, bevor ich zum Zelt zurückkehre. Große Freude. Das uralte Mistding ist auch noch undicht! Weil es keinen Aufenthaltsraum gibt, essen wir im Waschraum und sitzen auf den Waschmaschinen und Trocknern. Die spenden wenigstens etwas Wärme. Die Nacht ist furchtbar, da das Zelt auch nicht winddicht ist. Meine Campinglaterne schaukelt kräftig hin und her. Wenigstens werden durch den Luftzug meine Sachen etwas trockener gepustet. Am nächsten Morgen herrscht wieder unschuldiger Sonnenschein.

Mit dem Truck fahren wir weiter nach Knysna. Die grüne Landschaft sieht inzwischen richtig europäisch aus. Am Yachthafen ist ein hübsches kleines Center mit Geschäften, Restaurants und einem Café, das uns den besten Kaffee des Trips beschert.

Seitenanfang

KLEINE KAROO

KLEINE KAROO

Oudtshoorn liegt in der Provinz Westkap in der Halbwüste Kleine Karoo und gilt als Straußenhauptstadt der Welt. Also besichtigen wir eine Straußenfarm. In der Cango Ostrich Farm lebt u.a. Dusty, eine zwergenwüchsige Straußenlady. Normalerweise wäre sie getötet worden, aber weil das eine Touristenfarm ist, durfte sie leben. Im Nachbargehege umarmt Betsy Leute (wenn man ihr das Futter entsprechend hinhält). Die Kleinsten sind gerade vier Tage alt und wedeln mit den Stummelflügeln. In einer Arena können Menschen bis zu 75 Kilogramm Strauße reiten. Aber offensichtlich mögen sie das nicht. Es ist mehr wie Rodeo. Abends im Restaurant Black Swan esse ich Straußen-Carpaccio. Lecker!

Am nächsten Morgen besuchen wir die Cango Caves. Die Höhlen sind recht beeindruckend. Die älteste Formation in dem Tropfsteinhöhlensystem ist 1,5 Millionen Jahre alt und hat den Spitznamen „Trauerweide“, eine andere heißt „Orgelpfeifen“. Fledermäuse wohnen darin, ein paar Kakerlaken, Spinnen und Läuse, die auf Algen leben. Ab und zu kommen an heißen Tagen Baumschlangen hinein.

Seitenanfang

KAP AGULHAS

KAP AGULHAS

Wieder weckt mich auf dem Campingplatz Kam Bati River Resort bei Swellendam, das mit holländischem Charme beeindruckt, morgens die Kälte auf. Das einlagige Zelt ist feucht von innen – Kondenswasser. Zunächst geht es durch Weizenfelder, dann durch eine Gegend, die in der Vegetation an die Nordseeküste erinnert, zum südlichsten Punkt Afrikas. Am Kap Agulhas treffen Indischer Ozean und Atlantik aufeinander. Laut einer Infotafel gibt es hier hinter Kap Hoorn die zweithöchsten Wellen der Welt. Aber es ist ein ruhiger Tag, nur etwas Wind und Sonne. Nach Durban und Tsitsikamma hatte ich erheblich wilderes Wasser erwartet.

Danach nehmen wir Kurs auf die

Weinroute R320. Die Wiesen sind lila. Hier blüht überall Lavendel und es sieht aus wie in Südfrankreich. Unterwegs machen wir eine Weinprobe im Gut Raka. Schließlich erreichen wir

Hermanus. Das Städtchen hat eine schöne Promenade mit Blick auf eine Bucht, in der man mit Glück Wale direkt vom Land aus beobachten kann. Ich habe kein Glück. Wir machen eine zweite Weinprobe in einem Geschäft, das 17.000 verschiedene Sorten verkauft. Am nächsten Morgen bringt uns eine schöne Küstenstraße nach

Kapstadt.

Seitenanfang

HOME, SWEET HOME

Der majestätischen Schönheit der Victoriafälle können die sozialen Probleme im Land ohnehin nichts anhaben. Unbeeindruckt stürzt der Sambesi bis zu 107 Meter tief in eine Schlucht. Und direkt hinter den Fällen beginnt eine der wildesten Raftingstrecken der Welt. Der teilweise etwas schlüpfrige Abstieg zum Fluss lohnt sich. Ich mache mit dem Schlauchboot eine Tour durch die Stromschnellen 1 bis 19, die klangvolle Namen wie „Des Teufels Kloschüssel“ tragen. Unterteilt sind sie in Kategorien von 1 bis 6, wobei 6 selbst für Profis als zu gefährlich gilt. Daher lassen wir Nummer 9 aus und klettern über die Felsen drumherum. Richtig Spaß machen die Kategorie-5-Stromschnellen. Manchmal verliert das Boot ein paar von seinen acht Passagieren. Die werden wieder aus dem Fluss gefischt. Ich bleibe an Bord und habe das Gefühl: Ist doch halb so wild. Bis in der vorletzten Stromschnelle unser Boot umschlägt. Jetzt weiß ich, wie sich die Wäsche in der Waschmaschine fühlt. Während ich noch überlege, wo oben und unten ist, zieht mich die Schwimmweste wieder an die Wasseroberfläche. Das Härteste allerdings kommt nach dem Rafting. Dann muss man wieder aus der Schlucht des Sambesi herausklettern, die am Ende der Strecke 250 Meter tief ist.

Der majestätischen Schönheit der Victoriafälle können die sozialen Probleme im Land ohnehin nichts anhaben. Unbeeindruckt stürzt der Sambesi bis zu 107 Meter tief in eine Schlucht. Und direkt hinter den Fällen beginnt eine der wildesten Raftingstrecken der Welt. Der teilweise etwas schlüpfrige Abstieg zum Fluss lohnt sich. Ich mache mit dem Schlauchboot eine Tour durch die Stromschnellen 1 bis 19, die klangvolle Namen wie „Des Teufels Kloschüssel“ tragen. Unterteilt sind sie in Kategorien von 1 bis 6, wobei 6 selbst für Profis als zu gefährlich gilt. Daher lassen wir Nummer 9 aus und klettern über die Felsen drumherum. Richtig Spaß machen die Kategorie-5-Stromschnellen. Manchmal verliert das Boot ein paar von seinen acht Passagieren. Die werden wieder aus dem Fluss gefischt. Ich bleibe an Bord und habe das Gefühl: Ist doch halb so wild. Bis in der vorletzten Stromschnelle unser Boot umschlägt. Jetzt weiß ich, wie sich die Wäsche in der Waschmaschine fühlt. Während ich noch überlege, wo oben und unten ist, zieht mich die Schwimmweste wieder an die Wasseroberfläche. Das Härteste allerdings kommt nach dem Rafting. Dann muss man wieder aus der Schlucht des Sambesi herausklettern, die am Ende der Strecke 250 Meter tief ist.

Hinter der südafrikanischen Grenze wird die Landschaft noch karger. Nur an den Ufern des

Hinter der südafrikanischen Grenze wird die Landschaft noch karger. Nur an den Ufern des  Vom hübschen Städtchen

Vom hübschen Städtchen  Mit einem einheimischen Guide besichtige ich Swakopmunds Township Mondesa, die ca. 28.000 Einwohner hat. Unter der südafrikanischen Besetzung zwang das Apartheidsregime die Schwarzen nicht nur, aus der Stadt nach Mondesa zu ziehen. Es trennte dort sogar die verschiedenen Volksgruppen und sähte mit unterschiedlichen Hausarten (größere für die Herero, sehr kleine für die Ovambo, mittlere für die Damara) Missgunst, um eine Vereinigung der Schwarzen gegen das Regime zu vermeiden. Auch nach der Unabhängigkeit von Südafrika leben viele Menschen weiter hier. Gründe sind neben den über Jahre gewachsenen Nachbarschaften die günstigen Preise. Ein bescheidenes Häuschen inkl. Grundstück bekommt man schon ab 2000 €, der Staat gibt dafür Darlehen. Langsam vermischen sich die Volksgruppen, inzwischen leben auch 16 Weiße in Mondesa. Wir besuchen drei Frauen: Eine alleinerziehende Herero erzählt, wie schwierig es ist, drei Söhnen eine vernünftige Ausbildung zu ermöglichen. Sie trägt ein schickes Kleid mit weiten Röcken und einen farblich passenden, dreieckigen Hut. Das festlich wirkende Outfit, mit dem man in Deutschland locker auf eine Hochzeitsfeier gehen könnte, ist bei Hererofrauen die normale Alltagskleidung. Für ein Erinnerungsfoto darf ich auch mal hineinschlüpfen. Dabei verrät mir Thalita ein Frauengeheimnis („Sag es nicht dem Guide!“): Die spezielle Form der Kopfbedeckung die an Kuhhörner erinnern soll, wird mit Hilfe einer Zeitung erzeugt. Außerdem besuchen wir eine Nama, die sich mit Heilkräutern auskennt und eine 87-jährige Damara, die zum Chief ihres Stammes gewählt wurde.

Mit einem einheimischen Guide besichtige ich Swakopmunds Township Mondesa, die ca. 28.000 Einwohner hat. Unter der südafrikanischen Besetzung zwang das Apartheidsregime die Schwarzen nicht nur, aus der Stadt nach Mondesa zu ziehen. Es trennte dort sogar die verschiedenen Volksgruppen und sähte mit unterschiedlichen Hausarten (größere für die Herero, sehr kleine für die Ovambo, mittlere für die Damara) Missgunst, um eine Vereinigung der Schwarzen gegen das Regime zu vermeiden. Auch nach der Unabhängigkeit von Südafrika leben viele Menschen weiter hier. Gründe sind neben den über Jahre gewachsenen Nachbarschaften die günstigen Preise. Ein bescheidenes Häuschen inkl. Grundstück bekommt man schon ab 2000 €, der Staat gibt dafür Darlehen. Langsam vermischen sich die Volksgruppen, inzwischen leben auch 16 Weiße in Mondesa. Wir besuchen drei Frauen: Eine alleinerziehende Herero erzählt, wie schwierig es ist, drei Söhnen eine vernünftige Ausbildung zu ermöglichen. Sie trägt ein schickes Kleid mit weiten Röcken und einen farblich passenden, dreieckigen Hut. Das festlich wirkende Outfit, mit dem man in Deutschland locker auf eine Hochzeitsfeier gehen könnte, ist bei Hererofrauen die normale Alltagskleidung. Für ein Erinnerungsfoto darf ich auch mal hineinschlüpfen. Dabei verrät mir Thalita ein Frauengeheimnis („Sag es nicht dem Guide!“): Die spezielle Form der Kopfbedeckung die an Kuhhörner erinnern soll, wird mit Hilfe einer Zeitung erzeugt. Außerdem besuchen wir eine Nama, die sich mit Heilkräutern auskennt und eine 87-jährige Damara, die zum Chief ihres Stammes gewählt wurde. „Vorsicht! Antilope mit fliegenden Hörnern“, „Vorsicht! Warzenschwein“, Schilder am Straßenrand deuten es an: Das raue

„Vorsicht! Antilope mit fliegenden Hörnern“, „Vorsicht! Warzenschwein“, Schilder am Straßenrand deuten es an: Das raue  Der

Der  Die wohl schrägste Unterkunft, die ich auf all meinen Reisen je hatte, ist ein Baumhaus im

Die wohl schrägste Unterkunft, die ich auf all meinen Reisen je hatte, ist ein Baumhaus im

Mein Hotel liegt zentral im neuen Zentrum Sandton. Überall wird gebaut. Auch die Bahnstationen des Gautrain, der vom Flughafen nur 15 Minuten braucht, sind nagelneu. Das Viertel gilt als sicher. Mit Kapstadt kann das ehemalige Stiefkind Johannesburg allerdings nicht mithalten. Eine Rundfahrt schenke ich mir also und verbringe den Nachmittag lieber am Pool. Abends gehen wir zum Essen zum nahen Einkaufszentrum am Nelson Mandela Square. Der Platz bietet bunte Wasserspiele und Skulpturen und ist von Restaurants gesäumt. Das Essen (Aubergine mit Fetakäse und Avocado) ist hervorragend und billig. Schon an der Hotelbar habe ich mich über den Caipi-Preis (60 Rand, knapp vier Euro) gewundert. Der Wechselkurs ist tatsächlich gerade sehr günstig. Die Mitarbeiterin im Reisebüro hatte gesagt, dass deshalb alle nach Südafrika fahren wollen.

Mein Hotel liegt zentral im neuen Zentrum Sandton. Überall wird gebaut. Auch die Bahnstationen des Gautrain, der vom Flughafen nur 15 Minuten braucht, sind nagelneu. Das Viertel gilt als sicher. Mit Kapstadt kann das ehemalige Stiefkind Johannesburg allerdings nicht mithalten. Eine Rundfahrt schenke ich mir also und verbringe den Nachmittag lieber am Pool. Abends gehen wir zum Essen zum nahen Einkaufszentrum am Nelson Mandela Square. Der Platz bietet bunte Wasserspiele und Skulpturen und ist von Restaurants gesäumt. Das Essen (Aubergine mit Fetakäse und Avocado) ist hervorragend und billig. Schon an der Hotelbar habe ich mich über den Caipi-Preis (60 Rand, knapp vier Euro) gewundert. Der Wechselkurs ist tatsächlich gerade sehr günstig. Die Mitarbeiterin im Reisebüro hatte gesagt, dass deshalb alle nach Südafrika fahren wollen. 2010 habe ich in Ostafrika in freier Wildbahn vier der legendären fünf großen Tiere des Kontinents gesehen. Ein Leopard fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ob es diesmal klappt? Kaum in Südafrika angekommen, habe ich zwei Jahre später die „Big Five“ gleich komplett – im Portemonaie. Denn auf dem 10-Rand-Schein ist ein Nashorn, den 20er ziert ein Elefant, den 50er ein Löwe, den 100er ein Wasserbüffel und den 200er ein Leopard. Ausgangspunkt meiner Tour zu den Victoriafällen ist

2010 habe ich in Ostafrika in freier Wildbahn vier der legendären fünf großen Tiere des Kontinents gesehen. Ein Leopard fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ob es diesmal klappt? Kaum in Südafrika angekommen, habe ich zwei Jahre später die „Big Five“ gleich komplett – im Portemonaie. Denn auf dem 10-Rand-Schein ist ein Nashorn, den 20er ziert ein Elefant, den 50er ein Löwe, den 100er ein Wasserbüffel und den 200er ein Leopard. Ausgangspunkt meiner Tour zu den Victoriafällen ist

2012 brechen wir von Kapstadt aus am ersten Morgen nach Norden auf. Die Gruppe besteht lediglich aus einem australischen Ehepaar und mir, sowie dem Guide und dem Fahrer. Fünf Leute in einem voll verglasten Safaritruck mit 19 Sitzen. Luxus!!! Hinter Kapstadt beginnt eine ländliche Gegend mit Weizenfeldern sowie blühenden Frühlingswiesen mit braunweißen Kühen drauf. So richtig sieht das noch nicht nach Afrika aus… Die Straße ist astrein und ohne Schlaglöcher, im Hotel gibts heißes Wasser, das Klo an der Raststätte ist pieksauber. Das fühlt sich auch nicht nach Afrika an… Ist ja europäischer hier als in Deutschland. Von wegen „TIA“ (vgl.

2012 brechen wir von Kapstadt aus am ersten Morgen nach Norden auf. Die Gruppe besteht lediglich aus einem australischen Ehepaar und mir, sowie dem Guide und dem Fahrer. Fünf Leute in einem voll verglasten Safaritruck mit 19 Sitzen. Luxus!!! Hinter Kapstadt beginnt eine ländliche Gegend mit Weizenfeldern sowie blühenden Frühlingswiesen mit braunweißen Kühen drauf. So richtig sieht das noch nicht nach Afrika aus… Die Straße ist astrein und ohne Schlaglöcher, im Hotel gibts heißes Wasser, das Klo an der Raststätte ist pieksauber. Das fühlt sich auch nicht nach Afrika an… Ist ja europäischer hier als in Deutschland. Von wegen „TIA“ (vgl.  Dann erreichen wir den Fischerort

Dann erreichen wir den Fischerort  Diesmal ist der Trip weniger komfortabel. Der Truck ist mit 16 Reisenden, dem Guide Simba und dem Fahrer Gordon bis auf den letzten Platz besetzt und ein Wrack. Ist es ein schlechtes Omen, dass wir am ersten Tag an einer Werkstatt vorbeikommen, die „Body Parts“ verkauft? Ein kleines Stück weiter ein Beerdigungsinstitut, dann noch eines. Weil es das Gesetz verlangt, schnallen wir uns brav an. Leider lassen sich die meisten Gurte nicht mehr verstellen und könnten nur noch einen Elefanten halten… Wie durch ein Wunder schaffen wir es ohne größere Pannen bis nach

Diesmal ist der Trip weniger komfortabel. Der Truck ist mit 16 Reisenden, dem Guide Simba und dem Fahrer Gordon bis auf den letzten Platz besetzt und ein Wrack. Ist es ein schlechtes Omen, dass wir am ersten Tag an einer Werkstatt vorbeikommen, die „Body Parts“ verkauft? Ein kleines Stück weiter ein Beerdigungsinstitut, dann noch eines. Weil es das Gesetz verlangt, schnallen wir uns brav an. Leider lassen sich die meisten Gurte nicht mehr verstellen und könnten nur noch einen Elefanten halten… Wie durch ein Wunder schaffen wir es ohne größere Pannen bis nach  Die Zelte, in denen wir die meisten Nächte (außer in den Städten und im Gebirge) verbringen, sind in einem ebenso schlechten Zustand. Vor allem sind sie weder wind-, noch richtig wasserdicht. Dummerweise haben wir viel Regen, sogar im Norden, wo eigentlich Trockenzeit herrschen sollte. Nach einigen nassen, saukalten Nächten hustet und schnupft die ganze Gruppe. Dabei hatte Simba am Anfang erzählt, sie hätten gerade die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten und die Hippos im Krüger Nationalpark seien gar nicht happy. Durch die unterschiedlichen Klimazonen muss man bei unserer Route wettermäßig ohnehin Kompromisse machen: Für den subtropischen Norden ist der Winter die bessere Reiszeit, für den gemäßigten Süden der Sommer. Also fahre ich September/Oktober, im Frühling. Trotz der manchmal widrigen Umstände begeistert mich Südafrika aufs Neue.

Die Zelte, in denen wir die meisten Nächte (außer in den Städten und im Gebirge) verbringen, sind in einem ebenso schlechten Zustand. Vor allem sind sie weder wind-, noch richtig wasserdicht. Dummerweise haben wir viel Regen, sogar im Norden, wo eigentlich Trockenzeit herrschen sollte. Nach einigen nassen, saukalten Nächten hustet und schnupft die ganze Gruppe. Dabei hatte Simba am Anfang erzählt, sie hätten gerade die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten und die Hippos im Krüger Nationalpark seien gar nicht happy. Durch die unterschiedlichen Klimazonen muss man bei unserer Route wettermäßig ohnehin Kompromisse machen: Für den subtropischen Norden ist der Winter die bessere Reiszeit, für den gemäßigten Süden der Sommer. Also fahre ich September/Oktober, im Frühling. Trotz der manchmal widrigen Umstände begeistert mich Südafrika aufs Neue.

WILD COAST

WILD COAST

GARDEN ROUTE

GARDEN ROUTE

KAP AGULHAS

KAP AGULHAS

Der Norden Australiens ist ziemlich unzugänglich und steht außerdem in der Regenzeit (also den ganzen Sommer über) unter Wasser. Im Westen ist Wüste. Kein Wunder also, dass sich die Kolonialherren nach der Entdeckung des Kontinents lieber im Süden und Osten angesiedelt haben. Während die Ureinwohner in diesen Regionen verdrängt wurden, gibt es im Norden und Westen Aboriginal People, die ihre Traditionen und Sprachen bewahrt haben. Sie können heute noch die tausende von Jahren alten Felszeichnungen ihrer Vorfahren erklären.

Der Norden Australiens ist ziemlich unzugänglich und steht außerdem in der Regenzeit (also den ganzen Sommer über) unter Wasser. Im Westen ist Wüste. Kein Wunder also, dass sich die Kolonialherren nach der Entdeckung des Kontinents lieber im Süden und Osten angesiedelt haben. Während die Ureinwohner in diesen Regionen verdrängt wurden, gibt es im Norden und Westen Aboriginal People, die ihre Traditionen und Sprachen bewahrt haben. Sie können heute noch die tausende von Jahren alten Felszeichnungen ihrer Vorfahren erklären. Würfelqualle, Blauring-Krake, Taipan, Kegelschnecke – auf Ranglisten der giftigsten Tiere der Welt sind gebürtige Australier in den Top Ten immer sehr gut vertreten. Die menschlichen Mitbewohner des Kontinents nehmen das mit Galgenhumor. Der australische Countrysänger Slim Dusty bespielsweise hat der Rotrückenspinne einen ganzen Song gewidmet. In „Redback On the Toilet Seat“ erklärt er, dass es echt sch… ist, wenn einen der kleine Achtbeiner beim nächtlichen Klobesuch in den Hintern beißt, und schwört vom Krankenbett aus Rache: „I’ve had so many needles/That I’m looking like a sieve/And I promise you that spider/Hasn’t very long to live!“ In Outback-Kneipen werden Schlangen und Spinnen gern als Tresen-Dekoration verwendet – eingelegt in Alkohol in Marmeladengläsern. Allerdings ist Vorstellung, dass unter jedem Stein Viecher lauern, die nur darauf warten, Touristen zu töten, falsch. Die meisten Gifttiere bekommt man gar nicht zu Gesicht. An Menschen verschwenden sie ihr kostbares Nass nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Lieber verstecken sie sich. Auch die üblichen Verdächtigen aus Horror-Filmen wollen einen nicht unbedingt fressen. Haie etwa beißen eher versehentlich in Surfer, weil die von unten betrachtet eine ähnliche Silhouette wie Robben haben.

Würfelqualle, Blauring-Krake, Taipan, Kegelschnecke – auf Ranglisten der giftigsten Tiere der Welt sind gebürtige Australier in den Top Ten immer sehr gut vertreten. Die menschlichen Mitbewohner des Kontinents nehmen das mit Galgenhumor. Der australische Countrysänger Slim Dusty bespielsweise hat der Rotrückenspinne einen ganzen Song gewidmet. In „Redback On the Toilet Seat“ erklärt er, dass es echt sch… ist, wenn einen der kleine Achtbeiner beim nächtlichen Klobesuch in den Hintern beißt, und schwört vom Krankenbett aus Rache: „I’ve had so many needles/That I’m looking like a sieve/And I promise you that spider/Hasn’t very long to live!“ In Outback-Kneipen werden Schlangen und Spinnen gern als Tresen-Dekoration verwendet – eingelegt in Alkohol in Marmeladengläsern. Allerdings ist Vorstellung, dass unter jedem Stein Viecher lauern, die nur darauf warten, Touristen zu töten, falsch. Die meisten Gifttiere bekommt man gar nicht zu Gesicht. An Menschen verschwenden sie ihr kostbares Nass nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Lieber verstecken sie sich. Auch die üblichen Verdächtigen aus Horror-Filmen wollen einen nicht unbedingt fressen. Haie etwa beißen eher versehentlich in Surfer, weil die von unten betrachtet eine ähnliche Silhouette wie Robben haben. Anlaufpunkt für den äußersten Nordosten des Kontinents ist der Flughafen von

Anlaufpunkt für den äußersten Nordosten des Kontinents ist der Flughafen von

Auffällig sind die Termitenbauten, die überall aus dem Boden ragen. Man schätzt, dass im äußerst artenreichen Kakadu-Nationalpark die Termiten zwei Drittel der Biomasse aller Tiere ausmachen. Im Litchfield Nationalpark gibt es sogar eine besondere Spezies „magnetischer“ Termiten. Die errichten ihre meterhohen Bauten exakt in Nord-Süd-Richtung und bauen sie in Messerform, damit die heiße Mittagssonne keine Angriffsfläche findet. So herrschen innen immer wohltemperierte 21 bis 22 Grad. Sogar den Buschbränden (Trockenzeit) und Überschwemmungen (Regenzeit) halten die Konstruktionen stand. Solche perfekt durchorganisierten Insektenmassen finde ich – ähnlich wie die Blattschneider-Ameisen in Mittel- und Südamerika – irgendwie gruselig.

Auffällig sind die Termitenbauten, die überall aus dem Boden ragen. Man schätzt, dass im äußerst artenreichen Kakadu-Nationalpark die Termiten zwei Drittel der Biomasse aller Tiere ausmachen. Im Litchfield Nationalpark gibt es sogar eine besondere Spezies „magnetischer“ Termiten. Die errichten ihre meterhohen Bauten exakt in Nord-Süd-Richtung und bauen sie in Messerform, damit die heiße Mittagssonne keine Angriffsfläche findet. So herrschen innen immer wohltemperierte 21 bis 22 Grad. Sogar den Buschbränden (Trockenzeit) und Überschwemmungen (Regenzeit) halten die Konstruktionen stand. Solche perfekt durchorganisierten Insektenmassen finde ich – ähnlich wie die Blattschneider-Ameisen in Mittel- und Südamerika – irgendwie gruselig. Von dort aus fahren wir im Allrad-Truck Richtung Süden – teils auf dem neuen „Highway“ (= breitere Staubpiste mit Bodenwellen), teils auf der ursprünglich einzigen Straße, dem „Old Telegraph Track“. Der gilt als Mekka für Offroader mit Jeeps oder Motorrädern. Hier sind richtige Geländewagen mit Schnorchel als Auspuff und Seilwinde am Kühlergrill gefragt, denn manchmal müssen Flüsse durchquert werden. Besonders haarig ist „Gunshot Creek“. Auf der einen Seite der Fuhrt gehts fast senkrecht in ein Schlammloch, auf der anderen Seite ebenso steil wieder raus. Ich würde gerne mal sehen, wie sich einer dieser albernen, auf Hochglanz polierten Großstadt-SUVs daran versucht… Stau ist auf der Halbinsel ein Fremdwort: Wenn man das Minenstädtchen

Von dort aus fahren wir im Allrad-Truck Richtung Süden – teils auf dem neuen „Highway“ (= breitere Staubpiste mit Bodenwellen), teils auf der ursprünglich einzigen Straße, dem „Old Telegraph Track“. Der gilt als Mekka für Offroader mit Jeeps oder Motorrädern. Hier sind richtige Geländewagen mit Schnorchel als Auspuff und Seilwinde am Kühlergrill gefragt, denn manchmal müssen Flüsse durchquert werden. Besonders haarig ist „Gunshot Creek“. Auf der einen Seite der Fuhrt gehts fast senkrecht in ein Schlammloch, auf der anderen Seite ebenso steil wieder raus. Ich würde gerne mal sehen, wie sich einer dieser albernen, auf Hochglanz polierten Großstadt-SUVs daran versucht… Stau ist auf der Halbinsel ein Fremdwort: Wenn man das Minenstädtchen

Ich sammele Fotos von

Ich sammele Fotos von

Ein vergleichsweise sicheres Land mit Spitzen-Küche, freundlichen Einwohnern, warmem Klima, abwechslungsreichen Landschaften, wilden Tieren, moderaten Preisen, alter Kultur… Es gibt viele gute Gründe, nach Thailand zu reisen. Leider hat sich das unter Touristen herumgesprochen. Trotzdem findet man immer noch Ecken, die nicht überlaufen sind. Der Norden beispielsweise besitzt keine Strände – und damit auch keine Bettenburgen. Dafür gibts Berge, kristallklare Flüsse, Wasserfälle und ausgedehnte Wälder. Ich starte meinen Trip in

Ein vergleichsweise sicheres Land mit Spitzen-Küche, freundlichen Einwohnern, warmem Klima, abwechslungsreichen Landschaften, wilden Tieren, moderaten Preisen, alter Kultur… Es gibt viele gute Gründe, nach Thailand zu reisen. Leider hat sich das unter Touristen herumgesprochen. Trotzdem findet man immer noch Ecken, die nicht überlaufen sind. Der Norden beispielsweise besitzt keine Strände – und damit auch keine Bettenburgen. Dafür gibts Berge, kristallklare Flüsse, Wasserfälle und ausgedehnte Wälder. Ich starte meinen Trip in  Der Weg ist z.T. ziemlich steil, schmal und zugewuchert. In der Regenzeit ist die Tour wohl eine ziemliche Schlammschlacht und Rutschpartie. Aber wir müssen nicht die ganze Zeit laufen: Ein Teil der Strecke wird auf dem Rücken eines Elefanten zurückgelegt. Meiner hat den klangvollen Namen „Pu ka Po“ (= Mann), meine Mitreisenden sitzen auf „Pu e“ (= Baby, wobei es sich um ein Riesenbaby handelt). Das letzte Stück fahren wir auf einem Floß. Deswegen hatten wir auch die ganze Zeit Schwimmwesten an den Rucksäcken baumeln. Beim Anblick der simplen Konstruktion (Baumbusstangen, die mit Schilf zusammengebunden sind) frage ich mich: Das soll uns und unser Gepäck tragen? Zum Glück ist das Teil erheblich solider, als es aussieht. Sogar durch kleine Stromschnellen und über Steine gleitet es locker hinweg.

Der Weg ist z.T. ziemlich steil, schmal und zugewuchert. In der Regenzeit ist die Tour wohl eine ziemliche Schlammschlacht und Rutschpartie. Aber wir müssen nicht die ganze Zeit laufen: Ein Teil der Strecke wird auf dem Rücken eines Elefanten zurückgelegt. Meiner hat den klangvollen Namen „Pu ka Po“ (= Mann), meine Mitreisenden sitzen auf „Pu e“ (= Baby, wobei es sich um ein Riesenbaby handelt). Das letzte Stück fahren wir auf einem Floß. Deswegen hatten wir auch die ganze Zeit Schwimmwesten an den Rucksäcken baumeln. Beim Anblick der simplen Konstruktion (Baumbusstangen, die mit Schilf zusammengebunden sind) frage ich mich: Das soll uns und unser Gepäck tragen? Zum Glück ist das Teil erheblich solider, als es aussieht. Sogar durch kleine Stromschnellen und über Steine gleitet es locker hinweg. Sieben Millionen Menschen auf engstem Raum – ich erwartete einen stinkenden, lärmenden Moloch. Tatsächlich verläuft die Taxifahrt vom Flughafen ins Zentrum von

Sieben Millionen Menschen auf engstem Raum – ich erwartete einen stinkenden, lärmenden Moloch. Tatsächlich verläuft die Taxifahrt vom Flughafen ins Zentrum von  Am nächsten Tag steht Tempelbesichtigung auf dem Programm. Die bedeutendsten Anlagen liegen nahe beieinander: Wat Arun, der „Tempel der Morgenröte“, hat einen mit Porzellan verzierten Turm, von dem man schön über den Fluss blicken kann (sofern man sehr steile Treppenstufen nicht scheut). Die größte Attraktion (im Wortsinne) in Bangkoks ältestem Tempel Wat Pho ist ein 44 Meter langer liegender Buddha. Und Wat Phra Kaeo mit dem Großen Palast gilt als berühmteste Sehenswürdigkeit in ganz Thailand. So viel Gold auf einmal habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen (nicht einmal in Peru). Dagegen wirken selbst die lateinamerikanischen Kathedralen des spanischen Barock fast schlicht. Obwohl 95 Prozent der Thailänder Buddhisten sind, scheinen sie übrigens Weihnachtsbäume zu lieben. Selbst Ende Januar stehen an vielen Orten noch Exemplare aus Plastik.

Am nächsten Tag steht Tempelbesichtigung auf dem Programm. Die bedeutendsten Anlagen liegen nahe beieinander: Wat Arun, der „Tempel der Morgenröte“, hat einen mit Porzellan verzierten Turm, von dem man schön über den Fluss blicken kann (sofern man sehr steile Treppenstufen nicht scheut). Die größte Attraktion (im Wortsinne) in Bangkoks ältestem Tempel Wat Pho ist ein 44 Meter langer liegender Buddha. Und Wat Phra Kaeo mit dem Großen Palast gilt als berühmteste Sehenswürdigkeit in ganz Thailand. So viel Gold auf einmal habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen (nicht einmal in Peru). Dagegen wirken selbst die lateinamerikanischen Kathedralen des spanischen Barock fast schlicht. Obwohl 95 Prozent der Thailänder Buddhisten sind, scheinen sie übrigens Weihnachtsbäume zu lieben. Selbst Ende Januar stehen an vielen Orten noch Exemplare aus Plastik. Traumstrände, Palmen und bizarre Felsformationen – die Andaman-See vor der Westküste Thailands hält, was ich mir von ihr versprochen habe. Unsere erste Station ist

Traumstrände, Palmen und bizarre Felsformationen – die Andaman-See vor der Westküste Thailands hält, was ich mir von ihr versprochen habe. Unsere erste Station ist  Von Ko Yao Noi aus fahren wir mit einem traditionellen Longtail-Boot durch die Bucht von Phang Nga und hüpfen von Kalksteinfelsen zu Kalksteinfelsen, von Strand zu Strand. Oft sieht man in Bäumen Leinen mit zusammengebundenem Strandgut hängen. Ein alter thailändischer Brauch? Beschwichtigung böser Geister? Nein: Viele Brautpaare heiraten hier. Eines hat damit angefangen (warum auch immer), die anderen habens nachgemacht. Ebenfalls einen Besuch wert ist

Von Ko Yao Noi aus fahren wir mit einem traditionellen Longtail-Boot durch die Bucht von Phang Nga und hüpfen von Kalksteinfelsen zu Kalksteinfelsen, von Strand zu Strand. Oft sieht man in Bäumen Leinen mit zusammengebundenem Strandgut hängen. Ein alter thailändischer Brauch? Beschwichtigung böser Geister? Nein: Viele Brautpaare heiraten hier. Eines hat damit angefangen (warum auch immer), die anderen habens nachgemacht. Ebenfalls einen Besuch wert ist  Vor dem Besuch auf Ko Phi Phi machen wir einen Abstecher zu „The Beach“, wo einst Leonardo DiCaprio als Backpacker eine scheinbar perfekte Postkartenkulisse fand. Während es in der Nachbarschaft zahllose ebenso hübsche, immer noch recht einsame Buchten gibt (

Vor dem Besuch auf Ko Phi Phi machen wir einen Abstecher zu „The Beach“, wo einst Leonardo DiCaprio als Backpacker eine scheinbar perfekte Postkartenkulisse fand. Während es in der Nachbarschaft zahllose ebenso hübsche, immer noch recht einsame Buchten gibt ( Am späteren Abend wird die Atmosphäre in Karon richtig seltsam. Wir sind mit vier Frauen unterwegs und wollen auf dem Rückweg zum Hotel noch einen Cocktail trinken. Auf der Straße, auf der man übrigens schnell mal umgenietet wird, begegnen uns ständig angegraute Herren mit blutjungen Asiatinnen. Immerhin: Bars gibts genug. In einer räkelt sich eine nackte Frau pseudo-lasziv an einer Stange. Nicht unser Ding, also nach nebenan. Als wir einen Tisch ansteuern, fassen uns stark geschminkte Kellnerinnen am Arm und ziehen uns fast mit Gewalt Richtung Bar. Wir ergreifen die Flucht und landen schließlich in einem Laden, in dem ein unfassbar schlechter Sänger Songs aus den 60ern und 70ern hinrichtet (der sollte sich mal bei „DSDS“ bewerben). Dazu drehen sich ältliche, aufgebrezelte Paare auf der Tanzfläche. Hilfe! Wir sind vom Paradies in ein böses Paralleluniversum geraten. Oder in einen Film der Coen-Brüder.

Am späteren Abend wird die Atmosphäre in Karon richtig seltsam. Wir sind mit vier Frauen unterwegs und wollen auf dem Rückweg zum Hotel noch einen Cocktail trinken. Auf der Straße, auf der man übrigens schnell mal umgenietet wird, begegnen uns ständig angegraute Herren mit blutjungen Asiatinnen. Immerhin: Bars gibts genug. In einer räkelt sich eine nackte Frau pseudo-lasziv an einer Stange. Nicht unser Ding, also nach nebenan. Als wir einen Tisch ansteuern, fassen uns stark geschminkte Kellnerinnen am Arm und ziehen uns fast mit Gewalt Richtung Bar. Wir ergreifen die Flucht und landen schließlich in einem Laden, in dem ein unfassbar schlechter Sänger Songs aus den 60ern und 70ern hinrichtet (der sollte sich mal bei „DSDS“ bewerben). Dazu drehen sich ältliche, aufgebrezelte Paare auf der Tanzfläche. Hilfe! Wir sind vom Paradies in ein böses Paralleluniversum geraten. Oder in einen Film der Coen-Brüder.

Eine mehrstündige Busfahrt bringt uns von

Eine mehrstündige Busfahrt bringt uns von  gekommen, besuche ich den legendären Hexenmarkt. Der Name ist irreführend: Hier stehen keine Stände, und die Verkäuferinnen reiten auch nicht auf Besen. Auf den ersten Blick ist die Calle Linares eine ganz gewöhnliche Straße mit Geschäften – aber ungewöhnlichem Sortiment. Beispielsweise werden Lamaembryos angeboten, die beim Einmauern ins Fundament eines neuen Hauses Glück bringen sollen. Ich überlege, ob ich Freunden, die gerade Mega-Ärger mit ihrem Hausbau haben, eins mitbringe. Nur: Wie soll ich das bei der Zollkontrolle erklären? Mir selber kaufe ich ein Amulett in Froschform (soll Geld bringen) und ein Fläschchen mit buntgemischtem Inhalt (soll alles bringen – Glück, Geld, Liebe, Gesundheit, Intelligenz). Kann ja nicht schaden. Hat allerdings außer Dekoration meiner Wohnung bisher auch noch nichts genützt.

gekommen, besuche ich den legendären Hexenmarkt. Der Name ist irreführend: Hier stehen keine Stände, und die Verkäuferinnen reiten auch nicht auf Besen. Auf den ersten Blick ist die Calle Linares eine ganz gewöhnliche Straße mit Geschäften – aber ungewöhnlichem Sortiment. Beispielsweise werden Lamaembryos angeboten, die beim Einmauern ins Fundament eines neuen Hauses Glück bringen sollen. Ich überlege, ob ich Freunden, die gerade Mega-Ärger mit ihrem Hausbau haben, eins mitbringe. Nur: Wie soll ich das bei der Zollkontrolle erklären? Mir selber kaufe ich ein Amulett in Froschform (soll Geld bringen) und ein Fläschchen mit buntgemischtem Inhalt (soll alles bringen – Glück, Geld, Liebe, Gesundheit, Intelligenz). Kann ja nicht schaden. Hat allerdings außer Dekoration meiner Wohnung bisher auch noch nichts genützt.

Die Galapagos-Inseln gehören zu Ecuador. Also führt der Weg dorthin über die Hauptstadt

Die Galapagos-Inseln gehören zu Ecuador. Also führt der Weg dorthin über die Hauptstadt  Es war schon lange mein Traum, die Galapagos-Inseln zu besuchen. Leider liegen sie nicht gerade um die Ecke, sondern mitten im Pazifik: ca. 1000 Kilometer vor der Westküste Südamerikas direkt am Äquator. Trotzdem ist es dort nicht so warm wie sonst in den Tropen. Das liegt an kalten Meeresströmungen, die auf der anderen Seite aber auch für eine riesige Vielfalt an Fischen sorgen. Ferner hat die Lage den Vorteil, dass es keinen Massentourismus gibt. Das könnten die Inseln, die ohnehin schon schwer unter Siedlern, Walfängern und Piraten gelitten haben, auch nicht vertragen. Oft mussten eingeführte Tierarten später wieder mühsam ausgerottet werden. Auf der Insel Pinta z.B. setzte ein Fischer 1954 eine männliche und zwei weibliche Ziegen aus, die sich explosionsartig vermehrten und alles kahlfraßen. 1971 begann man man mit ihrer Bekämpfung. Aber erst 2003 konnten die letzten Exemplare erlegt werden – mit Hilfe sogenannter „Judas“-Ziegen. Die wurden mit Halsbandsendern ausgestattet und eingesetzt, um ihre geselligen Artgenossen zu suchen und damit ihr Versteck zu verraten. Eine Strategie, die sich auch auf Isabela bewährte. Zum Glück sind inzwischen 96 Prozent der Landfläche des Archipels Nationalpark, Dementsprechend existieren strenge Naturschutz-Regeln: Die Wege dürfen nicht verlassen, viele Gegenden und Buchten gar nicht betreten werden. Es ist verboten, Tiere anzufassen – man muss immer zwei Meter Mindesabstand halten. Allerdings scheinen viele Viecher diese Regel nicht zu kennen und kommen einfach näher. Lesen können sie wohl auch nicht. Das Schild „Nur für Kinder“ an einer Wasserrutsche wird von den Seelöwen ignoriert.

Es war schon lange mein Traum, die Galapagos-Inseln zu besuchen. Leider liegen sie nicht gerade um die Ecke, sondern mitten im Pazifik: ca. 1000 Kilometer vor der Westküste Südamerikas direkt am Äquator. Trotzdem ist es dort nicht so warm wie sonst in den Tropen. Das liegt an kalten Meeresströmungen, die auf der anderen Seite aber auch für eine riesige Vielfalt an Fischen sorgen. Ferner hat die Lage den Vorteil, dass es keinen Massentourismus gibt. Das könnten die Inseln, die ohnehin schon schwer unter Siedlern, Walfängern und Piraten gelitten haben, auch nicht vertragen. Oft mussten eingeführte Tierarten später wieder mühsam ausgerottet werden. Auf der Insel Pinta z.B. setzte ein Fischer 1954 eine männliche und zwei weibliche Ziegen aus, die sich explosionsartig vermehrten und alles kahlfraßen. 1971 begann man man mit ihrer Bekämpfung. Aber erst 2003 konnten die letzten Exemplare erlegt werden – mit Hilfe sogenannter „Judas“-Ziegen. Die wurden mit Halsbandsendern ausgestattet und eingesetzt, um ihre geselligen Artgenossen zu suchen und damit ihr Versteck zu verraten. Eine Strategie, die sich auch auf Isabela bewährte. Zum Glück sind inzwischen 96 Prozent der Landfläche des Archipels Nationalpark, Dementsprechend existieren strenge Naturschutz-Regeln: Die Wege dürfen nicht verlassen, viele Gegenden und Buchten gar nicht betreten werden. Es ist verboten, Tiere anzufassen – man muss immer zwei Meter Mindesabstand halten. Allerdings scheinen viele Viecher diese Regel nicht zu kennen und kommen einfach näher. Lesen können sie wohl auch nicht. Das Schild „Nur für Kinder“ an einer Wasserrutsche wird von den Seelöwen ignoriert. Die Inseln haben jeweils nur einen Küstenort, wobei

Die Inseln haben jeweils nur einen Küstenort, wobei  „Der Galapagos-Seelöwe, eine kleinere Unterart des Kalifornischen Seelöwen, ist an fast allen Küsten des Archipels zu finden. Charakteristisch für ihn ist der spitze ,Hundekopf‘ und die laute, bellende Stimme, die kein Besucher der Inseln je vergisst“, heißt es in meinem Reiseführer. Stimmt! Vor allem in

„Der Galapagos-Seelöwe, eine kleinere Unterart des Kalifornischen Seelöwen, ist an fast allen Küsten des Archipels zu finden. Charakteristisch für ihn ist der spitze ,Hundekopf‘ und die laute, bellende Stimme, die kein Besucher der Inseln je vergisst“, heißt es in meinem Reiseführer. Stimmt! Vor allem in  Vom Land aus lassen sich ebenfalls herrlich Tiere betrachten: In einer Lagune kuscheln sich Weißspitzen-Riffhaie zwischen zwei Felsen wie Ölsardinen in der Dose aneinander – dabei ist der Ozean so groß. Auf dem Fischmarkt des Haupt-Touristenorts

Vom Land aus lassen sich ebenfalls herrlich Tiere betrachten: In einer Lagune kuscheln sich Weißspitzen-Riffhaie zwischen zwei Felsen wie Ölsardinen in der Dose aneinander – dabei ist der Ozean so groß. Auf dem Fischmarkt des Haupt-Touristenorts  Natürlich besuchen wir auf Santa Cruz auch die Charles-Darwin-Forschungsstation mit dem berühmten „Lonely George“, der ein paar Monate später im besten Mannesalter (um die 100) gestorben ist und der Letzte seiner Art war. Er stammte von der Insel Pinta, wo alle anderen Landschildkröten ausgerottet wurden. George war nämlich ein „Saddleback“. Die sind leichter als die kuppelförmigen „Dome“-Schildkröten und haben einen platteren Panzer. Deswegen wurden sie in vergangenen Jahrhunderten von den örtlichen Piraten besonders gern als lebende Verpflegung mit an Bord genommen – sie waren genügsam, vergammelten nicht und ließen sich gut in den Schiffen stapeln. George war als Einziger übriggeblieben und teilte sich sein Gehege mit Georgette und Georgina. Die sind von einer ähnlichen Spezies und man hoffte, dass sie sich mit George paaren. Leider vergeblich.

Natürlich besuchen wir auf Santa Cruz auch die Charles-Darwin-Forschungsstation mit dem berühmten „Lonely George“, der ein paar Monate später im besten Mannesalter (um die 100) gestorben ist und der Letzte seiner Art war. Er stammte von der Insel Pinta, wo alle anderen Landschildkröten ausgerottet wurden. George war nämlich ein „Saddleback“. Die sind leichter als die kuppelförmigen „Dome“-Schildkröten und haben einen platteren Panzer. Deswegen wurden sie in vergangenen Jahrhunderten von den örtlichen Piraten besonders gern als lebende Verpflegung mit an Bord genommen – sie waren genügsam, vergammelten nicht und ließen sich gut in den Schiffen stapeln. George war als Einziger übriggeblieben und teilte sich sein Gehege mit Georgette und Georgina. Die sind von einer ähnlichen Spezies und man hoffte, dass sie sich mit George paaren. Leider vergeblich.

„Was war die dümmste Frage, die dir je gestellt wurde?“ fragt ein Mitreisender in

„Was war die dümmste Frage, die dir je gestellt wurde?“ fragt ein Mitreisender in  Wer keine Kartoffeln mag, hat in Peru ein Problem. In der Heimat der Knolle gibt es 5000 verschiedene Sorten. Auch für Vegetarier ist die traditionelle Küche nicht ideal. Sie werden oft mit Beilagen (vor allem Bohnen und Reis) abgespeist. Neben Fisch und Hühnchen steht für Fleischesser Exotisches auf der Karte: Als besondere Delikatesse im Hochland gilt „Cuy“ – gegrilltes Meerschweinchen. Wir probieren es bei unserem Besuch im Dorf Amaru. Es schmeckt ein bisschen wie Kaninchen, das ich nicht so mag. Zudem weckt es bei mir Erinnerungen an „Jojo“, das Haustier meiner Kindheit…

Wer keine Kartoffeln mag, hat in Peru ein Problem. In der Heimat der Knolle gibt es 5000 verschiedene Sorten. Auch für Vegetarier ist die traditionelle Küche nicht ideal. Sie werden oft mit Beilagen (vor allem Bohnen und Reis) abgespeist. Neben Fisch und Hühnchen steht für Fleischesser Exotisches auf der Karte: Als besondere Delikatesse im Hochland gilt „Cuy“ – gegrilltes Meerschweinchen. Wir probieren es bei unserem Besuch im Dorf Amaru. Es schmeckt ein bisschen wie Kaninchen, das ich nicht so mag. Zudem weckt es bei mir Erinnerungen an „Jojo“, das Haustier meiner Kindheit… In

In  Wir fliegen von Lima nach

Wir fliegen von Lima nach

Nach dem Ausflug in den feuchtheißen Tiefland-Dschungel gehts rauf in die Anden, wo wir den Rest unseres Urlaubs verbringen. Trotz der kühlen Temperaturen tragen die meisten Männer (und die meisten Frauen) dort Sandalen – ohne Socken! Dieses Schuhwerk ist billig aus alten Autoreifen hergestellt, hält vier bis fünf Jahre und ist wasserfest. Sogar die Träger auf dem teils steilen und glitschigen Inka-Trail laufen damit herum.

Nach dem Ausflug in den feuchtheißen Tiefland-Dschungel gehts rauf in die Anden, wo wir den Rest unseres Urlaubs verbringen. Trotz der kühlen Temperaturen tragen die meisten Männer (und die meisten Frauen) dort Sandalen – ohne Socken! Dieses Schuhwerk ist billig aus alten Autoreifen hergestellt, hält vier bis fünf Jahre und ist wasserfest. Sogar die Träger auf dem teils steilen und glitschigen Inka-Trail laufen damit herum. lige Hauptstadt des Inka-Reiches, muss einst im Wortsinne mit Gold gepflastert gewesen sein. U.a. soll sich um den zentralen Platz eine 250 Meter lange Goldkette gezogen haben. Obwohl die Spanier nach ihrem Einmarsch 1533 alles, was einschmelzbar war, mitgehen ließen und die Inkatempel niederrissen, ist die Stadt heute noch absolut sehenswert. Auf die Grundmauern der Tempel haben die Eroberer ihre Kathedralen einfach draufgebaut und innen z.T. ebenfalls mit Blattgold ausgekleidet. Kein moderner Bau stört die einzigartige, präkolumbisch-koloniale Mischarchitektur, die 1983 zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

lige Hauptstadt des Inka-Reiches, muss einst im Wortsinne mit Gold gepflastert gewesen sein. U.a. soll sich um den zentralen Platz eine 250 Meter lange Goldkette gezogen haben. Obwohl die Spanier nach ihrem Einmarsch 1533 alles, was einschmelzbar war, mitgehen ließen und die Inkatempel niederrissen, ist die Stadt heute noch absolut sehenswert. Auf die Grundmauern der Tempel haben die Eroberer ihre Kathedralen einfach draufgebaut und innen z.T. ebenfalls mit Blattgold ausgekleidet. Kein moderner Bau stört die einzigartige, präkolumbisch-koloniale Mischarchitektur, die 1983 zum Weltkulturerbe erklärt wurde. „Die atemberaubendste Anreiseart nach Machu Picchu ist jene zu Fuß“, meint mein Reiseführer. Stimmt! Allerdings sind die über 40 Kilometer auf dem

„Die atemberaubendste Anreiseart nach Machu Picchu ist jene zu Fuß“, meint mein Reiseführer. Stimmt! Allerdings sind die über 40 Kilometer auf dem  Ein Linienbus bringt uns von Cuzco ins 3855 Meter hoch gelegene

Ein Linienbus bringt uns von Cuzco ins 3855 Meter hoch gelegene  Die Nacht verbringen wir am Seeufer auf einer Halbinsel. Unsere mageren Quechua-Kenntnisse bringen uns nicht weiter, denn in dieser Gegend sprechen die Menschen Aymara. In

Die Nacht verbringen wir am Seeufer auf einer Halbinsel. Unsere mageren Quechua-Kenntnisse bringen uns nicht weiter, denn in dieser Gegend sprechen die Menschen Aymara. In

Wir erreichen Mexiko von Belize aus über den Seeweg und landen in Chetumal. Dort empfangen uns Soldaten mit Hunden, die das komplette Gepäck abschnüffeln. Ok, die suchen wohl Drogen. Nur: Bei der Einreise? Hieße Drogen nach Mexiko zu schmuggeln nicht „Eulen nach Athen zu tragen“? Von Chetumal aus fahren wir die Küste entlang nach Norden und halten unterwegs an der Cenote Azul, die mit kühlem, dunkelblauen Süßwasser zum Schwimmen einlädt. Das 90 Meter tiefe Loch ist etwas, was es nur auf der Halbinsel Yucatán gibt: Cenotes sind nämlich keine normalen Seen, sondern eingestürzte Höhlen. Sie sind Teil eines Systems, das ganz oder teilweise überflutet ist. Interessanterweise fließen die meisten Flüsse der Gegend unter der Erde (s.

Wir erreichen Mexiko von Belize aus über den Seeweg und landen in Chetumal. Dort empfangen uns Soldaten mit Hunden, die das komplette Gepäck abschnüffeln. Ok, die suchen wohl Drogen. Nur: Bei der Einreise? Hieße Drogen nach Mexiko zu schmuggeln nicht „Eulen nach Athen zu tragen“? Von Chetumal aus fahren wir die Küste entlang nach Norden und halten unterwegs an der Cenote Azul, die mit kühlem, dunkelblauen Süßwasser zum Schwimmen einlädt. Das 90 Meter tiefe Loch ist etwas, was es nur auf der Halbinsel Yucatán gibt: Cenotes sind nämlich keine normalen Seen, sondern eingestürzte Höhlen. Sie sind Teil eines Systems, das ganz oder teilweise überflutet ist. Interessanterweise fließen die meisten Flüsse der Gegend unter der Erde (s.  Das ehemalige Fischerdorf Playa del Carmen ist ein beliebter Badeort. Hier beträgt das Bevölkerungswachstum über 20 Prozent – pro Jahr! Inzwischen (2011) wohnen bereits geschätzte 100.000 Leute dort. Immerhin hat man – anders als in Cancún – keine Hochhäuser an den Strand geklotzt. Der ist weiß, feinsandig und sauber (und man muss nicht mal Kurtaxe zahlen!). Das türkisblaue, warme Meer hat leichten Wellengang. Im Ort gibts eine Fußgängerzone mit Geschäften und Restaurants. Dort servieren die Kellner die Getränke auf dem Kopf und unterhalten die Gäste mit Spielchen. Mariachi-Bands mit riesigen Sombreros spielen Livemusik. Unser Hotel („Casa Tucan“) entpuppt sich als sehr origineller Bau und liegt zentral.

Das ehemalige Fischerdorf Playa del Carmen ist ein beliebter Badeort. Hier beträgt das Bevölkerungswachstum über 20 Prozent – pro Jahr! Inzwischen (2011) wohnen bereits geschätzte 100.000 Leute dort. Immerhin hat man – anders als in Cancún – keine Hochhäuser an den Strand geklotzt. Der ist weiß, feinsandig und sauber (und man muss nicht mal Kurtaxe zahlen!). Das türkisblaue, warme Meer hat leichten Wellengang. Im Ort gibts eine Fußgängerzone mit Geschäften und Restaurants. Dort servieren die Kellner die Getränke auf dem Kopf und unterhalten die Gäste mit Spielchen. Mariachi-Bands mit riesigen Sombreros spielen Livemusik. Unser Hotel („Casa Tucan“) entpuppt sich als sehr origineller Bau und liegt zentral. Nach den unvergesslichen Unterwasser-Erlebnissen in Belize, will ich am letzten Urlaubstag noch einmal Schnorcheln gehen und buche in einer der zahlreichen Agenturen in Playa del Carmen eine Tour mit drei Stops an den Riffen der vorgelagerten Insel Cozumel. „Ist ein kleines Boot“, versichert der Veranstalter auf Nachfrage.

Nach den unvergesslichen Unterwasser-Erlebnissen in Belize, will ich am letzten Urlaubstag noch einmal Schnorcheln gehen und buche in einer der zahlreichen Agenturen in Playa del Carmen eine Tour mit drei Stops an den Riffen der vorgelagerten Insel Cozumel. „Ist ein kleines Boot“, versichert der Veranstalter auf Nachfrage. Zunächst jedoch muss ich mit der (ziemlich großen) Fähre nach Cozumel übersetzen. In einem Menschenpulk werde ich an die Hafenpromenade geschwemmt. Immerhin finde ich schließlich „mein“ Tourboot. Es ist tatsächlich klein – und eines von hunderten anderer kleiner Boote. Gemeinsam mit denen tuckern wir in der Bucht herum, in der zudem sieben riesige Kreuzfahrtschiffe vor Anker liegen. Nach kurzer Fahrt hält das Boot ca. 20 Meter vom Ufer entfernt. Diese Strecke hätte man auch schwimmen können… Bevor wir ins Wasser springen, warnt uns der örtliche Guide: „Immer nahe bei mir bleiben! Nicht versuchen, beim Boot zu bleiben! Es herrscht eine starke Strömung – das Boot wird uns folgen.“