Reiseroute 2017

Djibouti City – Arta Beach (1. Versuch, die Walhaie zu sehen) – Djibouti City – Lac Abbé – Lac Assal – Vulkan Ardoukoba – Bay of Ghoubbet – Forêt du Day Nationalpark – Tadjoura – Obock – Godoria Mangroven – Plage des Sables Blancs – Tadjoura – Djibouti City – Arta Beach (2. Versuch, die Walhaie zu sehen) – Djibouti City

Nicht von dieser Welt

„Wo fährst du dieses Jahr hin?“ – „Dschibuti.“ – „Gesundheit!“ Als ich die Reise Anfang 2017 buche, ernte ich Unwissen (Wo ist das denn?) und/oder Unverständnis (Zwischen Eritrea, Somalia und dem Jemen? Ist das nicht furchtbar gefährlich?). Lange muss ich bangen, bis sich noch drei weitere Leute für den Trip anmelden, der eine Mindestteilnehmerzahl von vier hat. Ich wundere mich. Schnorcheln mit Walhaien, Landschaften, die so außerirdisch aussehen, dass dort „Planet der Affen“ gedreht wurde: Wer würde da nicht sofort hinwollen? Kurz vor meinem Abflug im November setzt die Backpacker-Bibel „Lonely Planet“ das Ländchen, das kaum größer als Mecklenburg-Vorpommern ist und gerade mal 850.000 Einwohner hat, auf Platz vier der zehn besten neuen Ziele 2018. Plötzlich bin ich hip und meiner Zeit voraus. Mein Trip ist längst ausgebucht, der Nächste im kommenden März ebenfalls.

Schon bei der Landung merkt man, dass die ehemalige französische Kolonie (bis 1977) kein typisches Touristenziel ist. Die meisten Ausländer hier sind Soldaten aus Frankreich, den USA, Japan, Deutschland und China, die u.a. die Piraten in der Region bekämpfen. Auf dem Flughafen stehen überall Militärflugzeuge und ein Jet von „Ärzte ohne Grenzen“. Das Hauptgebäude ist winzig. Die Polizisten an der Immigration stehen in Sachen Langsamkeit denen in Madagaskar in nichts nach. Zum Glück habe ich im Flugzeug vorne gesessen und bin als Zweite am Schalter. Außerdem habe ich mir das Einreise-Visum schon in Deutschland besorgt. Mitreisende hingegen erleben einen Schreck in der Morgenstunde, weil Dschibuti angeblich keine Visa mehr bei der Einreise erteilt. Tun sie dann aber doch. So ist unsere zwölfköpfige Gruppe vollzählig. Dazu kommen noch vier einheimische Fahrer, die neben ihrer Muttersprache Afar ein wenig Französisch sprechen, und zwei Guides. Omar stammt aus Dschibuti, spricht gut Englisch, ist aber noch ziemlich jung und unerfahren. Deshalb hat man ihm einen Veteranen zur Seite gestellt. Der Kenianer John hat schon große Teile von Afrika mit Gruppen bereist. Dschibuti ist allerdings auch für ihn Neuland. Zusammen sind die beiden ein perfektes Team.

John erzählt uns, woher Dschibuti (englisch: Djibouti) seinen Namen hat. Als die ersten Franzosen dort eintrafen, fragten sie einen Einheimischen, der gerade kochte, wie das Land heißt. Er verstand natürlich Bahnhof und dachte, sie wollen wissen, was er gerade macht. Seine Antwort: „Dschibuti“ – kochen. Auch auf eine wichtige kulturelle Sache weist uns John hin: Khat. Die Droge wird in Äthiopien angebaut und jeden Tag frisch über die Grenze gebracht. Gegen 13.00 Uhr erreichen die zarten Pflänzchen die Hauptstadt. Dann kommt das öffentliche Leben zum Erliegen. Selbst am Flughafen wird erstmal die Abfertigung eingestellt, um den Tagesvorrat zu besorgen. Vor allem Männer kauen die Rinde, sammeln sie wie Hamster in der Backentasche und aromatisieren schonmal mit Cola oder Erdnüssen. Es ist erst anregend, dann macht es müde. Auch unsere Fahrer besorgen sich regelmäßig ihre Ration und wickeln sie liebevoll in ein feuchtes Tuch, wie ein Baby. John tut ein Bestes, um sie davon abzuhalten, schon während der Fahrt zu konsumieren. Das war beim ersten Trip im Frühjahr wohl nicht so gut gelaufen. Da hat einer der Fahrer die Gruppe wortlos in einem kleinen Nest stehenlassen und ist für 30 Minuten verschwunden, um einzukaufen. Anschließend ist er mit dicken Backen wie ein Henker gerast, um die anderen wieder einzuholen. Der ist bei uns nicht mehr dabei…

Die beiden größten Volksgruppen in Dschibuti sind die aus Somalia stammenden Issa im Süden und die Afar, deren Gebiete wir hauptsächlich bereisen. Außerhalb der Hauptstadt leben die meisten Menschen traditionell als Nomaden. Die moslemischen Afar haben ihre ganz eigene Kultur. Sie sind auf drei Länder verteilt: Eritrea, Dschibuti und Äthiopien, wo das Oberhaupt der Afar, ein Sultan, lebt. Er hält sich aus der Politik weitgehend heraus (zwischen Eritrea und Äthiopien/Dschibuti gibt es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen). Konflikte zwischen einzelnen Afar machen sie in der Regel unter sich aus, wobei die Sharia angewendet wird. Stiehlt jemand eins der vermeintlich frei herumlaufenden Kamele: Hand ab! Wenn ein Afar einen Anderen tötet, schickt der Sultan Ältere, um für Gerechtigkeit zu sorgen. In der Regel wird nicht nur der Mörder bestraft. Seine ganze Familie muss 29 Kilometer auf Knien rutschen und verliert fast den ganzen Besitz. Auch Touristen werden manchmal nach Afar-Art gezüchtigt. Im Camp am Lac Abbé haben sich einmal zwei betrunkene französische Colonel vor den Augen eines Älteren geprügelt. Ein absolutes Tabu! Prompt hat man ihnen zwei Stunden lang die Ellenbogen auf den Rücken gebunden. Als ein Helikopter sie abholte, mussten sie zudem 120.000 dschibutische Francs (rund 575 Euro) zahlen und sich Versöhnungsküsschen auf jede Wange geben.

Da, wo Afrika sein Horn verliert

DJIBOUTI CITY

Ich komme an einem Sonntag in der Hauptstadt an. Unser Hotel „Menelik“ liegt am zentralen Platz „27 Juin“ Weil der Sonntag hier der erste Werktag der Woche ist (Freitag und Samstag ist Wochenende), tobt draußen das Leben: hupende Autos, rufende Menschen. Obwohl sich direkt gegenüber eine kleine Polizeiwache befindet, gibt es im Eingang einen Metalldetektor und einen uniformierten Wächter, ebenso wie in der benachbarten Sportsbar. Nach dem Kennenlerntreffen macht die Gruppe einen Rundgang durch das europäische und das afrikanische Viertel im alten Kern. Auf einem Markt wird Obst und Gemüse angeboten, das vor allem aus Äthiopien importiert wird. Am Busbahnhof sollen prächtig geschmückte Busse mit Fransen an Außenspiegeln und Scheibenwischern die Kunden anlocken. Die teilweise unbefestigten Straßen mit Abwasserrinnen in der Mitte, wirken hingegen eher ländlich. Unter einem Blechdach sitzen Männer, die um Geld Domino und Karten spielen. Das ist erst ab 50 erlaubt, vorher schreitet die Polizei ein. In einem Laden, der von Flüchtlingen geführt wird, gibt es jemenitisches Kunsthandwerk.

Nach der Rundreise checke ich salzverkrustet und mit staubigem Gepäck im einzigen Fünfsterne-Hotel am Horn von Afrika ein: „Djibouti Palace Kempinski“. Dort bin ich gelandet, weil der Reiseveranstalter den Trip erst bestätigt und sechs Wochen später um zwei Tage verkürzt hat. Der Rückflug war aber schon fest gebucht. Da ich bei marokkanischen Teppichhändlern das Schachern gelernt habe, konnte ich herausschlagen, dass ich die beiden zusätzlichen Nächte hier verbringen darf. Außer dem „Sheraton“, das ohnehin ausgebucht war, gibt es nämlich nur sehr einfache Unterkünfte. Die Mitreisenden, die dasselbe Problem wie ich hatten, wohnen weniger nobel. An meinem letzten Tag habe ich ein echtes Luxusproblem: An welchem der beiden Pools soll ich mich häuslich einrichten? Oder doch lieber an dem kleinen Strand? Aber da darf man nicht baden. Ist zudem voller Algen. Ich wähle den größeren Pool mit Swim-in-Bar. Dort wird klar, warum die Halbinsel, auf der das Hotel steht, „Îlot du Héron“ heißt. Auf der Wiese staksen kleine Reiher herum und trinken zwischendurch aus dem Becken. Ebenso wie die Tauben (kleiner und hübscher als unsere) und die zahllosen Krähen. Abends esse ich eine Pizza für umgerechnet zwölf Euro. Das hatte ich mir teurer vorgestellt. Als ich ins Zimmer zurückkehre, sind meine Toilettensachen liebevoll geordnet. So etwas sind sie nicht gewöhnt! Schräg: Überall in der Lobby stellen fleißige Wichtel die Weihnachtsdeko auf, u.a. mit Schmeemännern. Bei 30 Grad in einem muslimischen Land. Aber die Weihnachtsbeleuchtung im Stadtzentrum hängt ja auch schon. Und direkt vor der Polizeiwache am Platz „27 Juin“ steht ein Glitzerbaum.

KLEINE UND GROSSE BARRA

Im Konvoi mit vier Jeeps verlassen wir die Hauptstadt für eine Rundreise. Zunächst fahren wir an den Terminals des riesigen Hafens vorbei. Ein nagelneuer Terminal wurde gerade von von den Chinesen gebaut. Ebenso wie eine nagelneue Militärbasis (die erste außerhalb von China) und eine nagelneue Eisenbahnlinie nach Äthiopien. Da der Binnenstaat keine eigene Küste hat, kommt der Großteil der Waren über Dschibuti hinein. Dementsprechend sind auf der zweispurigen Hauptstraße nach Äthiopien Massen von Trucks unterwegs. Noch ist die Strecke asphaltiert. Am Rand sieht man Kamele, Ziegen, Esel, Paviane und viele Autowracks. Es geht mitten durch die Wüste: erst durch die kleine, dann durch die große Barra, wo wir einen Fotostopp einlegen. Die ausgetrocknete Ebene ist perfekt für Panoramafotos. Windhosen wirbeln Staub auf. Eine Fata Morgana gaukelt einen See in der Ferne vor. Es sieht extrem heiß aus, ist aber sehr angenehm, da ein kräftiger, warmer Wind weht. Schließlich wird die Gegend hügeliger. Hinter der Stadt Dikhil biegen wir von der Hauptstraße ab. Jetzt beginnt die afrikanische Massage. Eine richtige Straße gibt es nicht mehr. Ab und zu zeigen weiße Markierungen an Felsen, dass man die Richtung noch nicht verloren hat. Die Fahrer brettern querfeldein durch die Wüste. Wir fahren durch ein Dorf. Die Kinder winken. Hier gibt es noch keine Satellitenschüsseln auf den Dächern. Die Nomaden leben in runden Zelten und aus dicken Ästen gefertigten würfelförmigen Hütten. In einer Oase in einer Niederung wird Obst und Gemüse angebaut. Aus den wenigen Bäumen stellen die Anwohner Holzkohle her. Einzelne Gazellen springen vorbei. Der Weg durch die Berge ist ein Härtetest für die Jeeps. Einer hat einen platten Reifen, aber die Fahrer wechseln das Rad schnell. Bei einem anderen fällt der Reservekanister auf dem Dach um. Auf den klebrigen Diesel-Rückständen bleibt der Staub dann besonders gut haften. Ein Hirte kommt uns entgegen. Der Stock, den er auf den Schultern trägt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Gewehr. Auf dem Rückweg (Die Schotterpiste zum Lac Abbé ist eine Sackgasse) hat kurz vor Dikhil ein weiterer Jeep eine Panne. Zum Glück gibt es genug Ersatzreifen. Jedes Auto hat zwei.

LAC ABBÉ

Am Lac Abbé erleben wir einen spektakulären Sonnenuntergang. Die einzige Unterkunft, ein sogenannntes „Campment Touristique“ besteht aus traditionellen Hütten, aber man kann seine Pritsche auch draußen aufstellen. Die klare Nacht ist warm genug, um unter dem Sternenhimmel zu schlafen. Abends tanzen und singen die Jungs im Camp für uns. Wir machen mit. Am nächsten Morgen gehts schon um 5.40 Uhr wieder los. Der Sonnenaufgang steht bevor. Ein Schakal streicht herum. Die Gegend um den See war früher der Boden des Roten Meeres. Heiße Quellen haben Kamine entstehen lassen. Versteinerte Meeresschnecken liegen im Sand. Wir wandern zum See. Es sieht aus wie auf dem Mars. Kein Wunder, dass dies als Kulisse für den ersten „Planet der Affen“-Film diente! Nach wie vor blubbern die heißen Quellen mit 100 Grad. Die Guides blasen Zigarettenrauch hinein, dann qualmt es kräftig. Das Wasser ist sehr schwefelhaltig. Die Einheimischen inhalieren den Dampf, er gilt als gesundheitsfördernd. Wenn mehrere Menschen gleichzeitig auf dem Boden herumspringen, vibriert alles. Ein Auto würde einbrechen. Durch Salzwiesen und über salzverkrustete Erde laufen wir Richtung Seeufer. Es fühlt sich an wie auf Schnee. Die örtlichen Flamingos sind nur als kleine Punkte in der Ferne zu sehen. Sie befinden sich in der Treibsandzone. Direkt ans Ufer kommt man nicht, weil es zu schlammig wird. Es sieht ein wenig aus, als würde die Erde uns viele Mittelfinger entgegenstrecken und vielleicht tut sie das auch. Der Klimawandel lässt dem See schnell weiter schrumpfen. In der kargen Ebene lassen Afar-Nomaden eine Ziegenherde weiden. Die Frauen sitzen im Schatten eines Felsens. Wir dürfen mit ihnen sprechen (Omar dolmetscht), sie jedoch nicht fotografieren. Verständlich, schließlich sind wir quasi in ihr Wohnzimmer gelaufen. Die Frauen flechten breite Bänder aus Palmwedeln, die zu Matten (Hüttendach) oder Teppichen zusammengefügt werden. Die Großmutter knetet einen Ziegenledersack voller Milch und presst oben Butter heraus. Die Männer sind vermutlich gerade unterwegs, um Khat zu organisieren.

LAC ASSAL

Der Tiefpunkt unserer Reise ist gleichzeitig der Höhepunkt: Lac Assal! Der See befindet sich 150 Meter unter dem Meeresspiegel und ist eines der salzigsten Gewässer der Erde. Obwohl die Sonne bei unserer Ankunft schon untergegangen ist, muss ich hineinhüpfen. Selbst Nichtschwimmer haben hier nichts zu befürchten, das Wasser trägt. Allerdings treibt mich der Wind davon. Wer hier tauchen will, muss sich 50 Kilo auf den Rücken schnallen. Diesmal besteht die Unterkunft nur aus einer Pritsche und dem Sternenzelt. Auf einem salzverkrusteten Hügel suche ich mir ein hübsches, halbwegs ebenes Plätzchen mit Blick auf den See. Nicht einmal Moskitos stören den Schlaf. Am nächsten Morgen weckt mich dann die aufgehende Sonne. Wie bestellt kommt gerade eine Karawane mit sechs Kamelen in der Nähe an. Mehrere Männer beladen die Tiere mit Salzsäcken und singen dabei. Dann ziehen sie los. Zu Fuß, denn die Kamele dienen in Dschibuti nur als Last-, nicht als Reittiere. Die Nomaden haben einen wochenlangen Marsch durch die Berge bis nach Äthiopien vor sich. Das Salz, das sie am Ufer abbauen, kann man auch kaufen, ebenso wie einen salzverkrusteten Ziegenschädel als Souvenir. Mähä, mähä (das bedeutet „gut“ auf Afar und ist unsere Lieblingsvokabel)! Das Bild einer echten Kamelkarawane im milden Morgenlicht ist unwirklich schön und irgendwie aus der Zeit gefallen (s. Film). Und wer weiß, wie lange die Afar noch ihr traditionelles Leben führen können. Denn inzwischen sind die Chinesen auch an dieses entlegene Fleckchen vorgedrungen und haben eine nagelneue Straße gebaut, um den Salzabbau zu rationalisieren. In der Nähe befindet sich eine nagelneue Siedlung für die Arbeiter. Sicherlich komfortabler, als die aus Steinen aufgestapelten Mauern, die sonst als Behausungen dienen. Aber ist das tatsächlich ein Fortschritt? Ich weiß es nicht.

VULKAN ARDOUKOBA

Der Lac Assal ist ganz unten, tiefer kann man auf dem ganzen afrikanischen Kontinent nicht sinken. Von dort aus machen wir eine Wanderung zum Ardoukoba. Es geht über Lavafelder und durch ein ausgetrocknetes Flussbett mit einzelnen Palmen (daran erkennen die Einheimischen, wo Grundwasser ist). Der letzte Vulkan Dschibutis ist 1977 noch einmal ausgebrochen und bei mehreren Explosionen innerhalb von nur vier Tagen komplett zerlegt worden. Deshalb gibt es in einer Reihe Richtung Äthiopien mehrere Krater, auf die wir kraxeln. Zwar gilt der Ardoukoba jetzt als erloschen, Unter der Erde brodelt es zwar weiterhin. Wenn es jedoch erneut zu einem Ausbruch kommt, wird ein unterirdisch mit dem Ardoukoba verbundener Vulkan in Äthiopien die Lava spucken. Plötzlich taucht ein französisches Militärflugzeug auf, fliegt über unsere Köpfe, macht eine Kurve und winkt mit den Flügeln. Omar erklärt, dass er die Gruppe bei den Behörden anmelden musste. So haben sie nachgesehen, ob wir ok sind (und vielleicht auch, ob wir nicht irgendwo spionieren). Nach der Wanderung zeigt uns Omar einen langen Riss im Gestein. Wir befinden uns an der Stelle, an der die afrikanische und die arabische Platte auseinanderdriften. Deshalb sinkt die ganze Gegend auch immer weiter ab. Jedes Jahr wird der Riss zwei Zentimeter breiter. An einer anderen Stelle klaffte nach der Explosion des Ardoukoba plötzlich eine 1,20 Meter breite Spalte zwischen den Platten. Ganz so schnell geht es wohl nicht weiter, aber früher oder später wird Afrika sein Horn verlieren und Dschibuti samt Somalia eine Insel sein.

BAY OF GHOUBBET

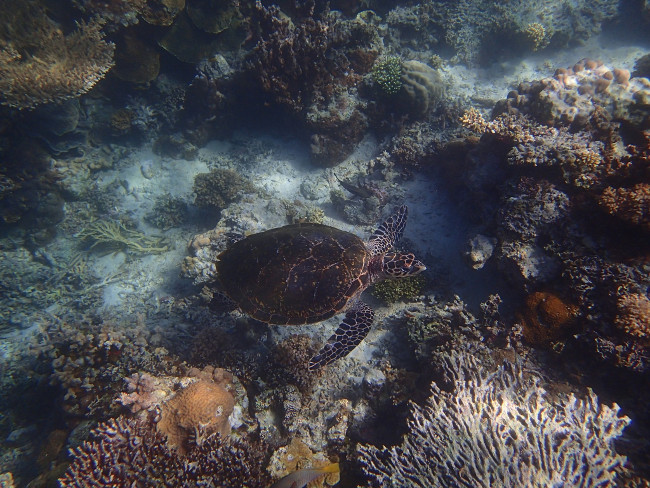

Am Ende des Golfs von Tadjoura, der sich tief ins Land hineinzieht, befindet sich die Bay of Ghoubbet, in deren Eingang die Teufelsinsel liegt. Einheimische meiden den etwas gruselig aussehenden Felsen komplett. Die ganze Bucht ist verrufen: Erst versuchten die Japaner, dort einen Hafen für den Abtransport des Salzes vom Lac Assal zu bauen, dann die Amerikaner. Beide Projekte scheiterten. Jetzt haben es die Chinesen (wer sonst?) fast geschafft. Aber ständig geht ihr Material kaputt. Für Omar kein Wunder. Er erklärt uns, warum die Insel sogar am jugoslawischen Bürgerkrieg schuld ist. Die Küstenstraße nach Obock wurde zwischen 1986 und 1988 von einem italienischen Unternehmer gebaut. Als Arbeiter heuerte er Sträflinge aus dem damaligen Jugoslawien an, denen im Anschluss die Freiheit winkte. Doch als sie nach zwei Jahren in die Heimat zurückkehrten, kam der Teufel mit und sie fingen an, einander umzubringen… Wir lassen uns davon nicht abschrecken und verbringen in der Bucht eine Nacht im „Campment Touristique Ardoukoba chez Momo“, das von von äthiopischen Immigranten betrieben wird. Es gibt zwar einen Holzverschlag als Klo, aber kein fließend Wasser. Stattdessen wasche ich mich im Meer. Das Schnorcheln an den Lavafelsen, die das Ufer säumen, lohnt sich. Ich sehe Korallen, viele Fische, sogar eine kleine Meeresschildkröte. Ein Problem sind nachher die nassen Sachen. Wie spannt man in einer baumlosen Gegend eine Wäscheleine? Das rostige Bettgestell, das herumsteht, erweist sich als ungeeignet. Schließlich klemme ich einen Stuhl zwischen die Lavabrocken um unser Zelt und spanne die Leine zum Eingang. Der kräftige, warme Wind trocket alles blitzschnell.

FORÊT DU DAY NATIONALPARK

Um zum Dorf Day und dem Nationalpark zu kommen, biegen wir von der Küstenstraße auf einen Holperweg ab. Es geht aufwärts bis auf 1500 Meter Höhe. Unterwegs kommen wir an Hütten vorbei. Einige der runden Konstruktionen haben Plastikplanen übergezogen. Omar erklärt später, dass es in dieser Gegend manchmal Regen fällt. Zwar sind richtig fest aus Palmwedeln geflochtene Matten wasserdicht. Kann die Frau des Hauses hingegen nicht so gut flechten, regnet es ohne Plane durch. Der Bau der Hütten ist wie bei den Massai Frauensache. Alle helfen mit. Unerwartet ist der Anblick eines nagelneues Luxus-Resorts, dass über dem Dorf Day auf einem Hügel thront. Da sich nur wenige Touristen in die Gegend verirren, wurde es schnell wieder geschlossen und dient nun als Gästehaus der Regierung. Unsere Unterkunft ist nicht ganz so komfortabel: Wieder ein Camp, diesmal mit Rundhütten. Nach zwei Nächten ohne fließend Wasser gibt es hier immerhin zwei Blöcke mit je einer Toilette, einem Waschbecken und einer kalten Dusche. Endlich das ganze Salz abwaschen! Am Nachmittag machen wir einen Spaziergang durchs Dorf. Am Wegesrand steht eine mit dem Schlafmohn verwandte Pflanze, die als Droge verwendet wird (Alkohol ist ja für die meisten verboten…). Die örtliche Schule wurde von den UN gebaut. Hier leben nicht so viele streng traditionelle Nomaden, sodass auch Mädchen problemlos die Schule besuchen können. In anderen Gegenden hingegen wehrten sich die Älteren dagegen und mussten mit Geschenken bestochen werden. Dort finden z. T. immer noch Beschneidungen bei Mädchen statt, obwohl das inzwischen offiziell verboten ist. Abens feiern wir mit den Guides, den Fahrern und dem Personal vom Camp am Lagerfeuer eine tolle Party. Wir tanzen uns warm, denn es wird ziemlich kühl. Am nächsten Morgen machen wir einen Rundgang durch den Nationalpark. Der Name „Forêt du Day“ täuscht übrigens. Von dem Wald ist den kargen Bergen nicht mehr viel übrig. Die meisten Bäume sind bereits seit Ende der 80er tot. Ob das Waldsterben durch sauren Regen oder die vulkanische Aktivität verursacht wurde, oder der Wald einfach zu alt war, ist strittig. Jetzt versucht man, die Gegend wieder mit nachgezogenen Bäumen aufzuforsten. Vom Weg hat man einen fantastischen Blick auf die Goda Mountains, die höchsten Berge Dschibutis.

OBOCK

Auf dem Weg nach Obock halten wir im Ort Tadjoura, der auch „weiße Stadt“ genannt wird, und essen im Haus von Omars Tante zu Mittag. In Obock verbringen wir die Nacht in einfachen Hütten direkt am Strand. Sie haben sogar eine Dusche. Warmes Wasser gibt es allerdings nur von 18.00 bis 19.00 Uhr. Im Restaurant der Unterkunft verkaufen sie keinen Alkohol, aber man darf welchen mitbringen. Die Bedienung bittet uns, die leeren Dosen und Flaschen nachher auf jeden Fall selbst in den Abfalleimer zu werfen, da sie sie nicht einmal anfassen darf. Obock selbst ist ziemlich klein. Es liegen viele Plastiktüten herum. Omar erzählt von einem Projekt, bei dem dieser Müll gesammelt, mit Sand gemischt und angezündet wird und dann als Fundament für Häuser dient.

GODORIA MANGROVEN

Hinter Obock endet die Straße. Wieder fahren wir offroad über eine sandige Ebene, die einst der Boden vom Roten Meer war. Die Strecke ist nicht ganz so holprig wie beim Lac Abbé. Immer wieder scheucht unser Jeep Gazellen auf. Schließlich erreichen wir Godoria und fahren mit Booten in den siebtgrößten Mangrovenwald der Welt. Wer möchte, kann sich eine kostenlose Schlammpackung auf die Haut schmieren. Der breite Strand ist absolut narurbelassen und menschenleer. Beim Mittagessen, stellen wir erstaunt fest, dass das Trinkwasser aus dem nahen Jemen stammt. Die Einheimischen machen immer noch Geschäfte mit dem abgeriegelten Bürgerkriegland. Auf dem Rückweg halten wir am zweithöchsten Leuchtturm Afrikas und klettern schnaufend die Treppe hoch. Der Wärter muss die 60 Meter jeden Abend und jeden Morgen rauf und runter.

PLAGE DES SABLES BLANCS

Der Strand gilt als der Schönste Dschibutis und ist tatsächlich sehr hübsch. Er schmiegt sich in eine kleine Bucht und ist von Felsen umgeben. Das Wasser ist klar und türkis, der Grund erst sandig, dann ziehen sich Korallenstöcke durch die ganze Bucht. Ideale Bedingungen zum Schnorcheln! Das kleine Hotel ist unsere bisher beste Unterkunft, das Essen klasse. Der Küchenchef stammt aus Nepal. Sie haben sogar WLAN – manchmal.

TADJOURA

Von Tadjoura aus nehmen wir die Autofähre, die viermal wöchentlich nach Djibouti City verkehrt. Um 11.30 Uhr herrscht am Anleger ein großes Gewimmel. Erst wird entladen. Die Männer sind glücklich: Das Khat ist da! Dann beladen. Weil es keine Roll-on-roll-off -Fähre ist, fahren alle rückwärts hinauf: neben unseren und weiteren Jeeps und einem Militärtruck u.a. auch ein riesiger Laster voller Wasserflaschen. Selbst eine Ziegenfamilie und Feuerholz werden an Bord gebracht. Falls wir irgendwo stranden, muss niemand hungern oder dursten. Die Fähre ist schneller als geplant, da die See außergewöhnlich ruhig ist.

Das Größte kommt zum Schluss:

WALHAIE!

An unserem zweiten Tag bin ich so aufgeregt: Wir haben ein Date mit den größten Fischen der Welt, die sich um diese Zeit im Golf von Tadjoura vor Arta Beach aufhalten. Am Fischereihafen von Djibouti City steigt die Gruppe in zwei Boote. Fischer bieten ihre Ware an, darunter einen Baby-Hammerhai. Wie gerne hätte ich den lebendig gesehen! Wir haben Delfine direkt neben dem Boot, aber trotz intensiver Suche zeigen sich die Walhaie nicht. Stattdessen schnorcheln wir an den Korallen vor der felsigen Küste. Die See ist ziemlich rau. Dementsprechend wird die Rückfahrt gegen die Wellen etwas ungemütlich.

Nachdem die Walhaie uns beim ersten Mal versetzt haben, wagen sieben von uns, die noch in der Stadt sind, nach der Rundreise einen zweiten Versuch und fahren wieder mit einem Boot zum Arta Beach raus. Endlich haben wir das ersehnte Ziel vor Augen. Der erste Walhai ist zwar noch recht klein („nur“ ca. 3 Meter lang), aber dennoch ziemlich beeindruckend. Man muss schnell sein: Gesichtet, alle Mann von Bord und hinkraulen. Ich liege an dritter Stelle und sehe zunächst nur die Flossen derjenigen, die vor mir sind. Dann kommt plötzlich ein riesiges Maul auf mich zu. Der Fisch hat gewendet und schwimmt so nah an mir vorbei, dass er mich fast berührt. Mehrere kleine gelbe Fische tummeln sich direkt vor seinem Maul. Auch unter seinen Flossen und um ihn herum suchen andere Fische Schutz. Den Walhai scheint das nicht zu kratzen. Uns ignoriert er ebenfalls. Dann verlieren wir ihn, sichten aber einen etwas Größeren. Der ist allerdings so schnell unterwegs, dass ich nur noch den Schwanz sehe. Immer wieder tauchen die beiden auf. Oder ist sogar ein dritter dort? Wir sind völlig aus dem Häuschen. Anschließend machen wir an einem hübschen Strand, der nur vom Wasser aus zu erreichen ist, Mittagspause. Zuvor schnorcheln wir noch in den vorgelagerten Korallenbänken.

Mähä, mähä: Ich mag Ziegen – lebendig!

Bevor die Araber und später die Franzosen kamen, haben die Afar keine Fischerei betrieben. „Wir wussten gar nicht, dass es Fische im Meer gibt“, sagt Omar. Das traditionelle Essen ist Ziegenfleisch mit Reis. Ziegen sind allgegenwärtig. Sogar mitten in der Hauptstadt laufen sie auf den Straßen herum. Da ich kein Ziegenfleisch mag, hatte ich mich also schon auf eine 14-tägige Reis-Diät eingestellt. Zweimal erwischt es mich auch. Doch insgesamt ist das Essen vielfältiger und besser, als erwartet. Das erste Mittagessen nehme ich in einer Sportsbar schräg gegenüber dem Hotel ein. Das „Time Out“ ist auf italienisches Essen spezialisiert: himmlische, gegrillte Auberginen und Rotwein! Selbst im Camp am Lac Abbé bekommen wir Spaghetti mit Tomatensauce und einen Rinderspieß. Auch das französische Erbe ist immer wieder spürbar: Als Picknick beim Bootsausflug zum Arta Beach gibts am Kiesstrand Baguette mit Hühnchen (für die Vegetarier Thunfisch…), in Dikhil im Restaurant „Palmeraie“ Salat mit French Dressing, ein halbes Hähnchen mit Pommes und als Nachtisch Schoko-Crepe. Am ersten Abend essen wir in Djibouti City im „La Fontaine“, einem äthiopischen Restaurant auf einem Dach. Es duftet fantastisch. Die Gerichte werden auf einem Holzkohlegrill zubereitet. Es gibt u.a. Fladenbrot und eine Art herzhaften Pfannkuchen, scharfe Dips, Hühnchen mit Knoblauch, das auf einem Stövchen vor sich hin bruzzelt, und Rinderhack. Anschließend noch einen Kaffee, bei dem die Bohnen in einer Pfanne frisch geröstet und dann gemahlen werden.