Reiseroute 2015

Vancouver – Squamish (Wanderung auf den „Chief“) – Alice Lake Park (Mittagspause) – Whistler (Ziplining) – Lillooet (Mittagspause) – Wells Gray Provincial Park (u.a. Kanutour auf dem Clearwater Lake) – Jasper (u.a. Wanderung zu den Cavell Meadows) – Icefields Parkway (u.a. Wanderung auf den Athabasca Glacier) – Banff (u.a. Wanderung vom Lake Louise zum Lake Agnes Teahouse) – Golden (Rafting auf dem Kicking Horse River) – Kamloops – Vancouver

Kanadier haben einen an der Waffel

(aber bitte mit Ahornsirup!)

Das ist das Schöne am Reisen: Man erlebt immer wieder Überraschungen, aber manches ist auch genauso, wie man es sich vorgestellt hat!

Das ist das Schöne am Reisen: Man erlebt immer wieder Überraschungen, aber manches ist auch genauso, wie man es sich vorgestellt hat!

Kanadier sind ausgesprochen freundlich.

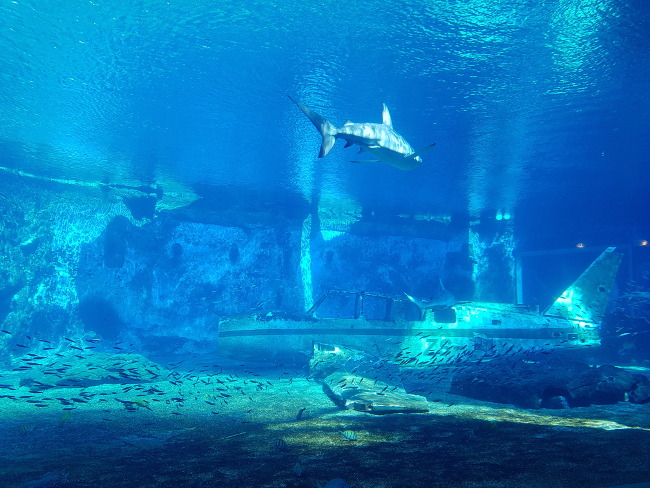

„Das liegt daran, dass unser Land so dünn besiedelt ist“, erklärt Rafting-Guide Tyler. „Da freut man sich, wenn man andere Menschen sieht.“ Schon auf dem Flughafen in Vancouver winken zur Begrüßung ein paar Feuerquallen aus ihrem Aquarium. Die Einreise ist schnell und unkompliziert. Keine blöden Fragen wie in den USA. Unterwegs stoßen wir an einer Tankstelle dann doch einmal auf einen ruppigen Mann. Irgendwie beruhigend, da fühlt man sich gleich wieder wie zuhause…

Kanadier lieben Ahornsirup.

Im Zentrum des „Continental Breakfast“ in meinem Hotel in Vancouver steht ein Waffeleisen, das Überstunden schiebt. Daneben befindet sich die obligatorische Karaffe mit Ahornsirup. Auch in jedem Souvenirladen werden Fläschchen damit in allen erdenklichen Formen verkauft. Im „WhiteTooth“-Pub in Golden finde ich auf der Karte sogar Mojitos mit Ahornwhiskey. Ein weiteres Nationalgericht scheint Bacon zu sein. Im „Wild Bill’s“ in Banff gibt es ihn zu fast allen Gerichten (selbst Fisch). Sogar bei einem der Cocktails gehört er dazu. In einem Geschäft sehe ich Zahnseide mit Bacon-Geschmack.

Kanadier schämen sich für Justin Bieber.

Schon auf früheren Trips in alle Welt habe ich immer wieder Kanadier in meinen Gruppen getroffen. Ebenfalls mitreisende US-Amerikaner beklagten sich, dass niemand etwas gegen Kanadier habe und gaben zu, dass sie sich zu Zeiten von George W. Bush im Ausland als Kanadier ausgeben hätten. „Ich hatte sogar kanadische Fähnchen in meinem Portemonnaie“, gestand meine aus Colorado stammende Zimmergenossin. Gibt es denn nichts, was man Kanadiern vorhalten könnte? Alle überlegen. „Ihr habt Justin Bieber!“ Die Kandier sind angenehm unangenehm berührt.

Die einzige Erwartung, die sich nicht erfüllt: Wir machen einen zünftigen Campingtrip, aber wir haben nicht einmal ein Lagerfeuer. Die sind wegen akuter Waldbrandgefahr überall streng verboten. Im Schnitt ist der Juli 2015 im Südwesten Kanadas zehn Grad wärmer als üblich. Selbst in den Bergen herrschen fast 40 Grad und alles ist knochentrocken.

Wilder Südwesten inklusive

Ein weites Land (o.: Blick auf Banff vom Sulphur Mountain) voller Seen (v.l.: Clearwater Lake, Lac Beauvert, Lake Peyto, Lake Bow, Moraine Lake, Lake Louise, Lake Agnes, Pinantan Lake, Lake Paul)…

… und Wasserfälle (v.l.: Shannon Falls, Dawson Falls, Helmcken Falls, Moul Falls, Athabasca Falls, Takkakaw Falls)

Zwar leben wir weitgehend im Staub – Wasser sehen wir auf unserer Reise trotzdem jede Menge. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste See im Land? Das ist wirklich unmöglich zu sagen. Die spektakulärsten Farben haben sicherlich Gletscherseen wie Lake Peyto am Icefields Parkway und Lake Louise im Banff National Park. Aus den Felsen gespülte Sedimente lassen das Wasser in einem unglaublichen Türkis schimmern. Dafür sind diese Seen eiskalt. Lac Beauvert bei Jasper, der Clearwater Lake im Wells Gray Provincial Park oder Pinantan Lake in der Nähe von Kamloops hingegen erreichen im Sommer durchaus angenehme Temperaturen und sind perfekt zum Schwimmen geeignet. Das Wasser im Clearwater Lake ist so sauber, dass man es direkt trinken kann. Ungewohnt! Das würde ich mir auf der Hamburger Außenalster verkneifen…

Zwar leben wir weitgehend im Staub – Wasser sehen wir auf unserer Reise trotzdem jede Menge. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste See im Land? Das ist wirklich unmöglich zu sagen. Die spektakulärsten Farben haben sicherlich Gletscherseen wie Lake Peyto am Icefields Parkway und Lake Louise im Banff National Park. Aus den Felsen gespülte Sedimente lassen das Wasser in einem unglaublichen Türkis schimmern. Dafür sind diese Seen eiskalt. Lac Beauvert bei Jasper, der Clearwater Lake im Wells Gray Provincial Park oder Pinantan Lake in der Nähe von Kamloops hingegen erreichen im Sommer durchaus angenehme Temperaturen und sind perfekt zum Schwimmen geeignet. Das Wasser im Clearwater Lake ist so sauber, dass man es direkt trinken kann. Ungewohnt! Das würde ich mir auf der Hamburger Außenalster verkneifen…

„Wo ist denn der Wasserfall, ihr Arschlöcher?“ Das ist in unserer Familie seit einem Bayernurlaub in den 70ern ein geflügeltes Wort. Mein Vater pflegte die gemeinsamen Ferien mit seiner Super-8-Kamera zu dokumentieren, und Filmmaterial war kostbar. Also gab er meiner Mutter und mir genaue Regieanweisungen: „Ihr kommt den Weg entlang, bleibt stehen, dreht euch zum Wasserfall und zeigt darauf. Ich schwenke dann rüber.“ Von unseren „Rollen“ gelangweilt, trabten wir beiden los, hielten an – und drehten uns zur falschen Seite. Mein Vater war nicht amüsiert (s.o.). In Kanada könnte so etwas kaum passieren. Hier ist alles eine Nummer größer und unübersehbar. Die Takkakaw Falls im Yoho-Nationalpark beispielsweise zählen mit 254 Metern zu den höchsten Wasserfällen Kanadas. Die Helmcken Falls im Wells Gray Provincial Park erreichen immerhin 141 Meter. Die Athabasca Falls am Icefields Parkway hingegen beeindrucken weniger durch ihre Höhe als durch die gewaltige Wassermenge, die hinüberrauscht.

Obwohl wir zwei Wochen unterwegs sind, sehe ich nur einen ziemlich kleinen Teil des riesigen Kanadas. Die Einheimischen nennen den Südwesten wegen seines vergleichsweise milden Klimas „Banana Belt“. Dort wächst immerhin Wein. Ausgangs- und Endpunkt meiner Reise ist Vancouver, das nicht umsonst als eine der lebenswertesten Städte der Welt gilt. In Fußnähe meines Hotels liegt der große Stanley Park auf einem Landzipfel – ein Paradies für Fußgänger, Fahrradfahrer und Inlineskater, die jeweils eigene Spuren auf den Wegen haben. Ich laufe um die Lost Lagoon, einen ehemaligen Meeresarm, der durch einen Damm zum Süßwassersee wurde. Alles ist voller Kanadagänse (hier gehören sie wenigstens hin). Aber auch Entenfamilien, Kormorane und Reiher tummeln sich auf dem Gewässer. Unter einer Brücke treibt sich eine Waschbären-Mutter mit drei Kindern herum. Daneben befindet sich der Vancouver Beach. Etwas weiter Richtung Stadtzentrum: English Bay, von der man einen schönen Blick auf die Skyline hat. Besonders auffällig ist ein Hochhaus mit einem ausgewachsenen Baum auf dem Dach. Dahinter befindet sich das quirlige Westend, das Schwulenviertel, wo sogar die Zebrastreifen in Regenbogenfarben leuchten.

Obwohl wir zwei Wochen unterwegs sind, sehe ich nur einen ziemlich kleinen Teil des riesigen Kanadas. Die Einheimischen nennen den Südwesten wegen seines vergleichsweise milden Klimas „Banana Belt“. Dort wächst immerhin Wein. Ausgangs- und Endpunkt meiner Reise ist Vancouver, das nicht umsonst als eine der lebenswertesten Städte der Welt gilt. In Fußnähe meines Hotels liegt der große Stanley Park auf einem Landzipfel – ein Paradies für Fußgänger, Fahrradfahrer und Inlineskater, die jeweils eigene Spuren auf den Wegen haben. Ich laufe um die Lost Lagoon, einen ehemaligen Meeresarm, der durch einen Damm zum Süßwassersee wurde. Alles ist voller Kanadagänse (hier gehören sie wenigstens hin). Aber auch Entenfamilien, Kormorane und Reiher tummeln sich auf dem Gewässer. Unter einer Brücke treibt sich eine Waschbären-Mutter mit drei Kindern herum. Daneben befindet sich der Vancouver Beach. Etwas weiter Richtung Stadtzentrum: English Bay, von der man einen schönen Blick auf die Skyline hat. Besonders auffällig ist ein Hochhaus mit einem ausgewachsenen Baum auf dem Dach. Dahinter befindet sich das quirlige Westend, das Schwulenviertel, wo sogar die Zebrastreifen in Regenbogenfarben leuchten.

Die Touristen-Zentren sind sehr hübsch herausgeputzt: Whistler, der Olympiaort von 2010 hat eine große Fußgängerzone, was sehr angenehm ist. Jasper liegt am Athabasca River und bietet ein reichhaltiges Angebot an Restaurants. In „Evil Dave’s Grill“ gibts „Cowboy Sushi“ – gefüllt mit Rindfleisch und frittiert. Nach Banff gehts über den Icefields Parkway, der zu den schönsten Straßen Nordamerikas zählt. Unterwegs stoppen wir an diversen Sehenswürdigkeiten. Banff hat ein gutes Nahverkehrssystem. Mit dem Bus fahre ich vom Campingplatz zur Gondel auf den 2295 hohen Sulphur Mountain, dann erhole ich mich in den heißen Quellen. Anschließend ein kleiner Bummel durch die Hauptstraße voller Geschäfte mit konventionellen (Ahornsirup) und verrückten (einteilige Schlafanzüge mit Elchen und einer Hinternklappe, auf der „Don’t moose with me“ steht) Souvenirs.

Wenig los hingegen ist im von Halbwüste umgebenen Lillooet. Auf der Grünfläche, wo wir Mittagspause machen, steht vor einem Baum ein Schild, das an den verblichenen Bob „Shit Happens“ Elless erinnert. Daneben die Glocke eines verunglückten Zuges, in dem der Lokführer und der Bremser starben. Scheint eine sehr gefährliche Gegend zu sein… Auch die Kleinstadt Hope zwischen Kamloops und Vancouver hat nicht allzu viel zu bieten, außer dass dort 1982 „Rambo“ gedreht wurde.

Auf dem Weg von Golden nach Kamloops überquert unsere Gruppe den 1330 Meter hohen Rogers Pass. Wir sind nicht die Ersten: Eine Tafel informiert über weibliche Pioniere, die (Skandal!) Hosen trugen. Dabei steht ein Zitat aus einer lokalen Zeitung von 1911. Der Autor schlägt vor, diese Frauen zu schlagen und ins Bett zu schicken: „Hosen wurden für Männer gemacht und nicht für Frauen. Frauen wurden für Männer gemacht und nicht für Hosen.“ Heute hingegen kann man als Frau in Blechhosen ungestraft für ein Erinnerungsfoto posieren. Die Erdhörnchen posieren auch. Aber ohne Hosen.

Nichts für Schnarchbären

Natürlich kann man in Kanada einfach nur Faulenzen. Aber dann würde man das Beste verpassen. Es ist wirklich ein Paradies für Outdoor-Enthusiasten. Ideal zum…

WANDERN

Squamish Auf dem Weg von Vancouver nach Whistler stoppen wir, um den „Chief“ zu besteigen. Der Weg auf den ca. 600 Meter hohen Felsen ist steil und startet bei den Shannon Falls. Im oberen Teil klettert man teilweise sogar an Ketten hoch. Der Blick entschädigt allerdings für die Mühen. Frustrierend: Ständig werde ich von superfitten Einheimischen, darunter sogar Kinder und Hunde, überholt. Immerhin schaffe ich es bis zum ersten von drei Gipfeln.

Squamish Auf dem Weg von Vancouver nach Whistler stoppen wir, um den „Chief“ zu besteigen. Der Weg auf den ca. 600 Meter hohen Felsen ist steil und startet bei den Shannon Falls. Im oberen Teil klettert man teilweise sogar an Ketten hoch. Der Blick entschädigt allerdings für die Mühen. Frustrierend: Ständig werde ich von superfitten Einheimischen, darunter sogar Kinder und Hunde, überholt. Immerhin schaffe ich es bis zum ersten von drei Gipfeln.

Jasper National Park Als wir in die Rocky Mountains kommen, werden die Berge höher (bis fast 4000 Meter). Unter Führung von Paula, die die Firma „Walks and Talks“ betreibt, wandere ich zu den Cavell Meadows. Es geht acht Kilometer von 1700 auf 2300 Meter Höhe und zurück. Die Wildblumen blühen, u.a. ein haariges Gewächs namens „Hippie on a Stick“. Auf dem Weg sind Massen von Leuten unterwegs. Die Gegend um den berühmten Maligne Lake, wo sich sonst die Touristen tummeln, ist wegen eines Waldbrandes gesperrt. Ständig fliegen Hubschrauber mit Wasserbomben hin und her. Paula, die aus Jasper stammt, erzählt, dass die Wälder ab und zu brennen müssen. In dem 1907 gegründeten Nationalpark hat die Verwaltung in den ersten Jahren die regelmäßig entstehenden Feuer so gründlich gelöscht, dass der Wald teilweise überaltert und krank ist. Der Weg führt vorbei an zwei Gletschern. Ein Dritter ist 2012 nach einer Hitzewelle vom Fels in den darunter liegenden See gerutscht und hat eine Flutwelle ausgelöst. Der Sommer 2015 ist im Schnitt zehn Grad wärmer als normal. Keine guten Aussichten für die Übrigen… Auch im letzten Winter war es „nur“ minus 19 statt minus 30 Grad.

Athabasca Glacier Ich mache mit untergeschnallten Spikes eine Wanderung auf den ca. 2100 Meter hoch gelegenen Gletscher, der fast bis an den Icefields Parkway heranreicht. Man sieht an Markierungen, wieviel seit dem 19. Jahrhundert schon weggetaut ist. Überall rauscht Wasser in Sturzbächen den Berg hinunter. Der Guide erklärt anhand eines Mars-Riegels, wie sich ein Gletscher bewegt, und lässt uns in tiefe Spalten blicken.

Athabasca Glacier Ich mache mit untergeschnallten Spikes eine Wanderung auf den ca. 2100 Meter hoch gelegenen Gletscher, der fast bis an den Icefields Parkway heranreicht. Man sieht an Markierungen, wieviel seit dem 19. Jahrhundert schon weggetaut ist. Überall rauscht Wasser in Sturzbächen den Berg hinunter. Der Guide erklärt anhand eines Mars-Riegels, wie sich ein Gletscher bewegt, und lässt uns in tiefe Spalten blicken.

Lake Louise An einem Ende des Sees steht ein klotziges Schlosshotel. Von dort aus führt ein 3,4 Kilometer langer Wanderweg zum Lake Agnes Teahouse hinauf. Auf 1700 Metern sind es ca. 20 Grad, also deutlich kühler als die letzten Tage. Zwischendurch geht ein heftiger Regenschauer runter. Als ich endlich oben ankommen ist das Teehaus total überfüllt. Also kein Essen, kein Heißgetränk. Dafür gibts etwas oberhalb eine schöne Aussicht auf Lake Louise und den oberhalb gelegenen Mirror Lake.

ZIPLINING

In Whistler mache ich wieder einmal Ziplining. Luxus: Mit der „Peak To Peak“-Gondel fahren wir zur Mittelstation des Whistler Mountain, also kein Hochkraxeln zum Start. Bremsen muss man auch nicht selbst. Das machen die Guides. Neben uns rasen Mountainbiker bergab und springen über Schanzen. Der Lift, der im Winter die Skifahrer zu den Pisten transportiert, schaufelt jetzt sie den Berg hinauf. Umgebaute Sessel halten die Fahrräder.

In Whistler mache ich wieder einmal Ziplining. Luxus: Mit der „Peak To Peak“-Gondel fahren wir zur Mittelstation des Whistler Mountain, also kein Hochkraxeln zum Start. Bremsen muss man auch nicht selbst. Das machen die Guides. Neben uns rasen Mountainbiker bergab und springen über Schanzen. Der Lift, der im Winter die Skifahrer zu den Pisten transportiert, schaufelt jetzt sie den Berg hinauf. Umgebaute Sessel halten die Fahrräder.

PADDELN

Im Wells Gray Provincial Park übernachten wir auf einer Guest Ranch. Besitzer Mike trägt Bart, Cowboyhut und ist ein waschechter – Österreicher! Morgens packen wir die Sachen, fahren zum Clearwater Lake und steigen vom Truck in Kanus um. Unser Paddel-Guide Kevin hat ein T-Shirt mit der Aufschrift „Vegetarian: Indian word for lousy hunter“ an, ist ein Nachfahre von Pionieren, auf einer Ranch aufgewachsen und früher Rodeos geritten. Außerdem spielte er in einer Countryband Gitarre, bis er mit der rechten Hand in eine Säge kam. Die Landschaft ist völlig unberührt und dicht bewaldet. Vor allem mit ganz schlanken Nadelbäumen, die nicht wie die europäischen von unten, sondern von oben absterben. Die einzige Straße endet am Bootsanleger. Sonst ist das Ufer nur vom Boot aus zu erreichen, ebenso wie unser Campingplatz Diver’s Bluff. Der erste Weiße hat die Gegend erst 1921 betreten. Auch die Indianer haben hier nicht gelebt, sondern gejagt. Die einen kamen von Süden, die anderen von Norden. Am Battle Mountain haben sie sich regelmäßig getroffen und skalpiert. Denn die Verlierer der Schlacht mussten in schlechtere Jagdgründe ausweichen und hatten einen harten Winter.

Im Wells Gray Provincial Park übernachten wir auf einer Guest Ranch. Besitzer Mike trägt Bart, Cowboyhut und ist ein waschechter – Österreicher! Morgens packen wir die Sachen, fahren zum Clearwater Lake und steigen vom Truck in Kanus um. Unser Paddel-Guide Kevin hat ein T-Shirt mit der Aufschrift „Vegetarian: Indian word for lousy hunter“ an, ist ein Nachfahre von Pionieren, auf einer Ranch aufgewachsen und früher Rodeos geritten. Außerdem spielte er in einer Countryband Gitarre, bis er mit der rechten Hand in eine Säge kam. Die Landschaft ist völlig unberührt und dicht bewaldet. Vor allem mit ganz schlanken Nadelbäumen, die nicht wie die europäischen von unten, sondern von oben absterben. Die einzige Straße endet am Bootsanleger. Sonst ist das Ufer nur vom Boot aus zu erreichen, ebenso wie unser Campingplatz Diver’s Bluff. Der erste Weiße hat die Gegend erst 1921 betreten. Auch die Indianer haben hier nicht gelebt, sondern gejagt. Die einen kamen von Süden, die anderen von Norden. Am Battle Mountain haben sie sich regelmäßig getroffen und skalpiert. Denn die Verlierer der Schlacht mussten in schlechtere Jagdgründe ausweichen und hatten einen harten Winter.

RAFTING

In Golden raften wir auf der mittleren und unteren Sektion des Kicking Horse Rivers, der seinem Namen alle Ehre macht und fleißig um sich tritt. Das Wasser hat nur 3 Grad. Das letzte Mal war es vor 10.000 Jahren wärmer. Etwas zu spät gekommen… Immerhin gibts Neoprenanzüge für alle.

In Golden raften wir auf der mittleren und unteren Sektion des Kicking Horse Rivers, der seinem Namen alle Ehre macht und fleißig um sich tritt. Das Wasser hat nur 3 Grad. Das letzte Mal war es vor 10.000 Jahren wärmer. Etwas zu spät gekommen… Immerhin gibts Neoprenanzüge für alle.

Die Hörnchen sind los

Am ersten Tag besuche ich das Vancouver Aquarium. Meine Favoriten sind die unglaublich putzigen Seeotter, ein riesiger orangefarbener Krake und die beiden Belugas, die in einer Show gezeigt werden. Sonst bekomme ich keine Meerestiere zu Gesicht, da wir nur kurz die Pazifikküste hochfahren, bevor wir Richtung Rocky Mountains nach Osten abbiegen.

Am ersten Tag besuche ich das Vancouver Aquarium. Meine Favoriten sind die unglaublich putzigen Seeotter, ein riesiger orangefarbener Krake und die beiden Belugas, die in einer Show gezeigt werden. Sonst bekomme ich keine Meerestiere zu Gesicht, da wir nur kurz die Pazifikküste hochfahren, bevor wir Richtung Rocky Mountains nach Osten abbiegen.

Nachdem wir in Whistler erstmals die Zelte aufgeschlagen haben, bekommen wir Instruktionen, wie man sich „bear aware“ verhält. Dass wir uns den Lebensraum jetzt mit Bären teilen, sieht man an deren Hinterlassenschaften in unmittelbarer Nähe und Kratzspuren an den Bäumen. Tagsüber ist es den Räubern in der Regel zu unruhig. Aber nachts locken interessante Gerüche sie aus den Bergen hinunter. Man darf nicht nur keine Lebensmittel im Zelt lassen, sondern auch keine duftenden Artikel wie Seife oder Deo. Wir möchten zwar gerne Bären in freier Wildbahn beobachten, aber nicht den Schlafsack mit ihnen teilen. Bei Wanderungen hört man Glöckchen. Die werden nicht wie in den Alpen von Kühen getragen, sondern von anderen Wanderern, um Bären abzuschrecken. Alternativ kann man auch laut singen. Wie bei uns leise durch den Wald zu schleichen, um die Tiere nicht zu verscheuchen, wird nicht empfohlen. Überall stehen Schilder mit Bärenwarnungen. Tatsächlich läuft einem Mitreisenden bei einer Wanderung eine Schwarzbärenmutter mit drei Jungen über den Weg.

Ich hingegen sehe meine einzigen Bären im BC Wildlife Park in Kamloops. Dort gibt es sogar sogar einen der seltenen weißen Schwarzbären (auch Geisterbär oder Spirit Bear genannt), der versteckt im Gebüsch auf der faulen Haut liegt. Später kommt er heraus und kratzt sich ganz profan seinen Hintern an einem Baumstumpf. Drei dunkle Artgenossen kriegen in ihrem Gehege gerade Snacks (Wassermelonen, Gurken u. Ä.), die in Bäumen oder im Teich versteckt werden. Dann stürmt das Trio raus. Nein, die will man wirklich nicht im Zelt haben! Der kleine Tierpark beherbergt vor allem verletzte oder verwaiste Tiere (meist durch Autounfälle) wie den dreibeinigen Luchs Robert. Oder im Zoo geborene Tiere, die nicht ausgewildert werden können, z.B. Elchdame Cherry. Auf dem ganzen Trip waren ellenlange Güterzüge unsere ständigen Begleiter (Frage an die Deutsche Bahn: Wieso ist in einem Land mit eiskalten Wintern und heißen Sommern Schienenverkehr möglich, aber bei uns nicht?). Das Zoogelände durchziehen ebenfalls Gleise. Allerdings im Kleinformat und mit einem Personenzug drauf. Am Ende des Parks führt ein Weg an einem Bach entlang hinauf zu den Dipper Falls. Kurz davor steht eine hölzerne Geisterstadt mit Minihäusern, die wohl einst von Vögeln bewohnt wurden.

In Golden besuchen wir eine Bisonfarm. Büffel-Bulle „Chester Junior“ wacht über eine Herde, zu der auch drei Babys gehören. Er hatte Glück. Normalerweise enden die Männchen als Burger, wenn sie geschlechtsreif werden, um Kämpfe zu vermeiden. Aber „Chester Senior“ ist im hohen Alter von 26 Jahren gestorben. Nebenan leben acht Grauwölfe, die in Gefangenenschaft zur Welt kamen. Einer wird an einer Leine spazierengeführt, damit er Bewegung bekommt. Eine Wärterin stellt die Tiere vor und ermuntert am Ende die Menschen, zu heulen. Die Wölfe fallen sofort ein. Später höre ich, dass die Nachbarn von dem Projekt nicht allzu begeistert sind…

Der Campingplatz Whistlers in Jasper ist furchtbar groß. Alles sieht gleich aus, ständig verirrt man sich. Immerhin erblicke ich am zweiten Abend auf dem weiten Weg zur Dusche direkt neben dem Spielplatz einen kapitalen Hirsch. Und erinnere mich, dass Guide Paula uns bei der morgendlichen Wanderung gesagt hat, die seien gefährlicher als Bären. Verwirrend: Hirsch heißt hier Elk, Elch hingegen Moose. Kürzlich soll ein Grizzly zwischen den Zelten Jagd auf Hirschkälber gemacht haben.

Auf dem Campingplatz in Banff werden wir gewarnt, selbst tagsüber nichts Duftendes im Zelt zu lassen. Denn es gibt hier nicht nur Bären, sondern auch massenhaft Erdhörnchen und Mäuse. Selbst, wenn die alles anknabbern – sie sind unheimlich niedlich. Überhaupt kommen Hörnchen-Freunde wie ich in Kanada voll auf ihre Kosten: Auf dem „Chief“, wuselt ein winziger Chipmunk herum, am Camp Diver’s Bluff am Clearwater Lake empfängt uns ein Streifenhörnchen. Aus den Bäumen hört man seltsame Geräusche. Die stammen von größeren Eichhörnchen. In der Nähe vom Lake Agnes Teahouse hockt sogar ein Murmeltier. „Ihr Name ist Laureen“, sagt eine Kellnerin vom Restaurant. Sie wurde als Baby von Menschen gerettet und ist dadurch nicht scheu.

Nachdem ich mir im Skiurlaub 2014 das rechte Knie zerlegt hatte, war ich fast ein Jahr lang nicht reisefähig. Im März 2015 hebe ich endlich wieder ab, lasse es allerdings schön langsam angehen: Segeln in der Karibik! Über Amsterdam fliege ich zunächst nach St. Maarten. Nach neuneinhalb Stunden in der Luft befinde ich mich immer noch auf niederländischem Boden. Irgendwie. Am Flughafen schnüffeln Hunde. Einer schlägt bei meinem Handtäschchen an. Er sucht nicht etwa Drogen. „Wieviel Bargeld haben Sie dabei?“, fragt der Zöllner.

Nachdem ich mir im Skiurlaub 2014 das rechte Knie zerlegt hatte, war ich fast ein Jahr lang nicht reisefähig. Im März 2015 hebe ich endlich wieder ab, lasse es allerdings schön langsam angehen: Segeln in der Karibik! Über Amsterdam fliege ich zunächst nach St. Maarten. Nach neuneinhalb Stunden in der Luft befinde ich mich immer noch auf niederländischem Boden. Irgendwie. Am Flughafen schnüffeln Hunde. Einer schlägt bei meinem Handtäschchen an. Er sucht nicht etwa Drogen. „Wieviel Bargeld haben Sie dabei?“, fragt der Zöllner.  Den Strand in St. Maarten „zieren“ Hochhäuser, überhaupt scheint die Insel ziemlich dicht bebaut zu sein. Tortola, die Hauptinsel der BVI hingegen sieht schon von oben verheißungsvoller aus. Nach der Landung auf dem Flughafen im benachbarten Beef Island fahre ich mit dem Taxi über eine Brücke an die Südküste in die Hauptstadt

Den Strand in St. Maarten „zieren“ Hochhäuser, überhaupt scheint die Insel ziemlich dicht bebaut zu sein. Tortola, die Hauptinsel der BVI hingegen sieht schon von oben verheißungsvoller aus. Nach der Landung auf dem Flughafen im benachbarten Beef Island fahre ich mit dem Taxi über eine Brücke an die Südküste in die Hauptstadt

Mein Zuhause für den Segeltörn ist ein 44 Fuß langes Boot von Fountaine Pajot mit vier erstaunlich großen Kabinen, von denen jede ein eigenes Bad hat. Weil wir nur vier Passagiere sind, müssen wir nicht mal teilen. „I am Free“ – der Name ist Programm. Weniger passend hingegen wurde der „Bitter End Yacht Club“ auf Virgin Gorda getauft – ist eigentlich mehr ein „Happy End“. Auch die Traumbuchten „White Bay“ auf Guana Island und „White Bay“ auf Jost Van Dyke hätten originellere Bezeichnungen verdient. Sehr kreativ dagegen finde ich „De Loose Mangoose“. So heißt das Restaurant auf der Flughafeninsel

Mein Zuhause für den Segeltörn ist ein 44 Fuß langes Boot von Fountaine Pajot mit vier erstaunlich großen Kabinen, von denen jede ein eigenes Bad hat. Weil wir nur vier Passagiere sind, müssen wir nicht mal teilen. „I am Free“ – der Name ist Programm. Weniger passend hingegen wurde der „Bitter End Yacht Club“ auf Virgin Gorda getauft – ist eigentlich mehr ein „Happy End“. Auch die Traumbuchten „White Bay“ auf Guana Island und „White Bay“ auf Jost Van Dyke hätten originellere Bezeichnungen verdient. Sehr kreativ dagegen finde ich „De Loose Mangoose“. So heißt das Restaurant auf der Flughafeninsel

Nur Bares ist Wahres. Kreditkarten werden nirgendwo akzeptiert. FALSCH! Das Land verändert sich so schnell, dass Anfang 2014 die Angaben in 2013 erschienenen Reiseführern schon nicht mehr stimmen. Inzwischen steht selbst mitten in Yangons Shwedagon Pagode ein Geldautomat, der die Landeswährung Kyat ausspuckt. Lediglich auf dem Land sind makellose Dollar-Noten (seltsamerweise am liebsten 100er, für die gibt es einen besseren Kurs als für kleine Scheine) für den Umtausch nach wie unverzichtbar. Unerwartet habe ich an vielen Orten Internet-Zugang via W-LAN, komme problemlos an meine E-Mails. Nicht die einzige Überraschung: Bis vor kurzem durfte man weder Handys noch Presseprodukte nach Myanmar einführen. Jetzt wundert sich die Reisegruppe über einen Straßenstand mit Massen von Zeitungen und Zeitschriften, die Namen wie „Democracy“ tragen. „Die Pressezensur wurde abgeschafft“, erklärt unser Guide Louis, „60 Prozent des Inhalts bestehen aus Politik. Die Leute interessieren sich brennend dafür“. 2015 stehen (hoffentlich freie) Wahlen an. Louis kann jetzt offen sagen, dass er die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi unterstützt und uns ihr Haus zeigen. Früher undenkbar. Seit die Militärs 2011 nach rund 50 Jahren Diktatur einen zivilen Präsidenten als Staatsoberhaupt einsetzten, befindet sich das Land im Aufbruch. Überall wird gebaut, gestrichen (Bordsteine weißrot) und ordentlich gepflanzt. Auch die ursprünglich für den Abriss vorgesehenen Kolonialgebäude im Zentrum der ehemaligen Hauptstadt Yangon sollen erhalten werden.

Nur Bares ist Wahres. Kreditkarten werden nirgendwo akzeptiert. FALSCH! Das Land verändert sich so schnell, dass Anfang 2014 die Angaben in 2013 erschienenen Reiseführern schon nicht mehr stimmen. Inzwischen steht selbst mitten in Yangons Shwedagon Pagode ein Geldautomat, der die Landeswährung Kyat ausspuckt. Lediglich auf dem Land sind makellose Dollar-Noten (seltsamerweise am liebsten 100er, für die gibt es einen besseren Kurs als für kleine Scheine) für den Umtausch nach wie unverzichtbar. Unerwartet habe ich an vielen Orten Internet-Zugang via W-LAN, komme problemlos an meine E-Mails. Nicht die einzige Überraschung: Bis vor kurzem durfte man weder Handys noch Presseprodukte nach Myanmar einführen. Jetzt wundert sich die Reisegruppe über einen Straßenstand mit Massen von Zeitungen und Zeitschriften, die Namen wie „Democracy“ tragen. „Die Pressezensur wurde abgeschafft“, erklärt unser Guide Louis, „60 Prozent des Inhalts bestehen aus Politik. Die Leute interessieren sich brennend dafür“. 2015 stehen (hoffentlich freie) Wahlen an. Louis kann jetzt offen sagen, dass er die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi unterstützt und uns ihr Haus zeigen. Früher undenkbar. Seit die Militärs 2011 nach rund 50 Jahren Diktatur einen zivilen Präsidenten als Staatsoberhaupt einsetzten, befindet sich das Land im Aufbruch. Überall wird gebaut, gestrichen (Bordsteine weißrot) und ordentlich gepflanzt. Auch die ursprünglich für den Abriss vorgesehenen Kolonialgebäude im Zentrum der ehemaligen Hauptstadt Yangon sollen erhalten werden. Immer mehr Touristen besuchen Myanmar. An abgelegeneren Orten sind Fremde allerdings noch eine Attraktion. Zweimal sprechen mich an einem Wasserfall bei Pyin U Lwin Einheimische an, die sich mit mir fotografieren lassen wollen. Darunter ist auch ein junger Mönch mit seiner kompletten Familie, inkl. Oma. Unterwegs halten wir einmal in einem Dorf, in dem gerade ein Pagodenfestival stattfindet. Leider ist das Ochsenkarren-Rennen schon vorbei. Auch der Gesangswettbewerb mit traditionellen birmanischen Liedern neigt sich dem Ende zu. Während der letzte Teilnehmer singt, dreht sich das Publikum plötzlich um und blickt uns an. Eine ältere Frau nähert sich und befühlt die schneeweiße Haut einer englischen Mitreisenden. In der Stadt Kawthoung im äußersten Süden errege ich ebenfalls weit mehr Aufmerksamkeit, als mir lieb ist. Beim Bummel durch die Straßen folgen mir alle Augen. Ein kleiner Junge kommt sogar aus einem Haus angelaufen und überreicht mir feierlich eine Mango. „She su be (danke)!“ Damit habe ich ein Drittel meines birmanischen Wortschatzes angebracht. (Die Begrüßung „Mingalaba“ und die Abschiedsflokel „Tata“ sind der Rest). „Take care of tourists“, mahnt ein Schild die Einheimischen. Etwas doppeldeutig. Wenn nicht jeder, der mir entgegenkommt, so freundlich grüßen würde, wäre es mir unheimlich… Auf einem Felsen am Hafen befindet sich ein hübscher Park mit einer martialischen Statue von einem früheren König, der gerne mal im nahen Thailand eingefallen ist. Ich suche mir ein schattiges Plätzchen unter einem kieferartigen Baum. Auf einmal fühle ich, dass ich beobachtet werde. Vier Jungs sehen mich mit unverhohlener Neugier an. Ich denke: „Hey, ich bin die Touristin. Es ist mein Job, Leute anzustarren.“ Wieder bringe ich meinen Wortschatz an.

Immer mehr Touristen besuchen Myanmar. An abgelegeneren Orten sind Fremde allerdings noch eine Attraktion. Zweimal sprechen mich an einem Wasserfall bei Pyin U Lwin Einheimische an, die sich mit mir fotografieren lassen wollen. Darunter ist auch ein junger Mönch mit seiner kompletten Familie, inkl. Oma. Unterwegs halten wir einmal in einem Dorf, in dem gerade ein Pagodenfestival stattfindet. Leider ist das Ochsenkarren-Rennen schon vorbei. Auch der Gesangswettbewerb mit traditionellen birmanischen Liedern neigt sich dem Ende zu. Während der letzte Teilnehmer singt, dreht sich das Publikum plötzlich um und blickt uns an. Eine ältere Frau nähert sich und befühlt die schneeweiße Haut einer englischen Mitreisenden. In der Stadt Kawthoung im äußersten Süden errege ich ebenfalls weit mehr Aufmerksamkeit, als mir lieb ist. Beim Bummel durch die Straßen folgen mir alle Augen. Ein kleiner Junge kommt sogar aus einem Haus angelaufen und überreicht mir feierlich eine Mango. „She su be (danke)!“ Damit habe ich ein Drittel meines birmanischen Wortschatzes angebracht. (Die Begrüßung „Mingalaba“ und die Abschiedsflokel „Tata“ sind der Rest). „Take care of tourists“, mahnt ein Schild die Einheimischen. Etwas doppeldeutig. Wenn nicht jeder, der mir entgegenkommt, so freundlich grüßen würde, wäre es mir unheimlich… Auf einem Felsen am Hafen befindet sich ein hübscher Park mit einer martialischen Statue von einem früheren König, der gerne mal im nahen Thailand eingefallen ist. Ich suche mir ein schattiges Plätzchen unter einem kieferartigen Baum. Auf einmal fühle ich, dass ich beobachtet werde. Vier Jungs sehen mich mit unverhohlener Neugier an. Ich denke: „Hey, ich bin die Touristin. Es ist mein Job, Leute anzustarren.“ Wieder bringe ich meinen Wortschatz an. Emanzipiert? Die Terrasse der Shwedagon Pagode dürfen Frauen nicht betreten, andere Heiligtümer wie den Goldenen Fels bei Bago und Mönche nicht berühren. Viele der inbrünstig Betenden sind weiblich: Sie wollen nicht etwa Schönheit oder Reichtum, sondern im nächsten Leben als Mann wiedergeboren werden. Frauen können nämlich nicht erleuchtet werden und das Nirwana erreichen, müssen also in jedem Fall noch mindestens eine Runde auf der Erde drehen. Tolerant? In Mandalay sehen wir einmal eine Prozession von Indern vorbeikommen, die Buddha und eine Hindu-Gottheit tragen. Moslems dürften auf der Straße nicht so einen Krach machen, erklärt Louis. Im Rakhaing-Staat kommt es mit der moslemischen Minderheit der Rohingya sogar zu brügerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Friedfertig? In

Emanzipiert? Die Terrasse der Shwedagon Pagode dürfen Frauen nicht betreten, andere Heiligtümer wie den Goldenen Fels bei Bago und Mönche nicht berühren. Viele der inbrünstig Betenden sind weiblich: Sie wollen nicht etwa Schönheit oder Reichtum, sondern im nächsten Leben als Mann wiedergeboren werden. Frauen können nämlich nicht erleuchtet werden und das Nirwana erreichen, müssen also in jedem Fall noch mindestens eine Runde auf der Erde drehen. Tolerant? In Mandalay sehen wir einmal eine Prozession von Indern vorbeikommen, die Buddha und eine Hindu-Gottheit tragen. Moslems dürften auf der Straße nicht so einen Krach machen, erklärt Louis. Im Rakhaing-Staat kommt es mit der moslemischen Minderheit der Rohingya sogar zu brügerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Friedfertig? In  Beim Besuch von Tempeln, Pagoden, Heiligtümern und Klöstern erscheint für Außenstehende manches widersprüchlich oder skurril: Schuhe müssen grundsätzlich draußenbleiben. Vor dem Betreten muss man sie ausziehen und stehenlassen. Auch die Socken. (Was ist eigentlich, wenn einer einen Gips trägt?) Da kennen die Buddhisten keine Gnade, selbst wenn es schneit. Als wir die Höhlen von

Beim Besuch von Tempeln, Pagoden, Heiligtümern und Klöstern erscheint für Außenstehende manches widersprüchlich oder skurril: Schuhe müssen grundsätzlich draußenbleiben. Vor dem Betreten muss man sie ausziehen und stehenlassen. Auch die Socken. (Was ist eigentlich, wenn einer einen Gips trägt?) Da kennen die Buddhisten keine Gnade, selbst wenn es schneit. Als wir die Höhlen von  Neben der Religion spielt der Glaube an Geister eine wichtige Rolle. Der Übergang ist fließend. Die sogenannten Nats wurden genormt, auf 37 reduziert und in den Buddhismus integriert. Sie lassen sich wohl ganz gut mit den katholischen Heiligen vergleichen. In der Regel sind es reale Personen, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Die meisten sind Frauen (sind eher geeignet als böse Geister herumzuspuken). Ihr Zentrum ist

Neben der Religion spielt der Glaube an Geister eine wichtige Rolle. Der Übergang ist fließend. Die sogenannten Nats wurden genormt, auf 37 reduziert und in den Buddhismus integriert. Sie lassen sich wohl ganz gut mit den katholischen Heiligen vergleichen. In der Regel sind es reale Personen, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Die meisten sind Frauen (sind eher geeignet als böse Geister herumzuspuken). Ihr Zentrum ist  „Overpagodaed“ oder „templed out“ heißt es auf Englisch, wenn Touristen genug vom Heiligen Bimbam haben. Tatsächlich gibt es in Myanmar noch weit mehr zu entdecken. Start-, End- und Mittelpunkt meiner Rundreise ist die ehemalige Hauptstadt

„Overpagodaed“ oder „templed out“ heißt es auf Englisch, wenn Touristen genug vom Heiligen Bimbam haben. Tatsächlich gibt es in Myanmar noch weit mehr zu entdecken. Start-, End- und Mittelpunkt meiner Rundreise ist die ehemalige Hauptstadt  Auf dem Ayeyarwady fahren wir mit einem Holzboot namens Shwe Naingngan (goldenes Land), das nur ca. 1,50 Meter Tiefgang hat, von Bagan nach

Auf dem Ayeyarwady fahren wir mit einem Holzboot namens Shwe Naingngan (goldenes Land), das nur ca. 1,50 Meter Tiefgang hat, von Bagan nach  Weiter geht es aus der staubigen Zentralebene hoch in die Berge des Shan-Staates. Wir befinden uns jetzt im Goldenen Dreieck. Offiziell sind Drogen streng verboten, aber Regierungsmitglieder bauen sie selbst an. Bei langen Nachtfahrten dopen sich die Trucker gerne, indem sie Amphetamin rauchen, erklärt unser Tourguide Louis. Dann brettern sie mit altersschwachen Lkw über die gewundene, enge Straße. Wer die Droge in Pillenform kaufen will, gibt das mit einer simplen Handgeste zu verstehen: Zeige-, Mittel- und Ringfinger hoch, Daumen und kleiner Finger als Kreis, sodass die Kuppe des kleinen Fingers wie eine Pille übersteht. Myanmar ist mittlerweile vor Afghanistan der weltgrößte Drogenproduzent.

Weiter geht es aus der staubigen Zentralebene hoch in die Berge des Shan-Staates. Wir befinden uns jetzt im Goldenen Dreieck. Offiziell sind Drogen streng verboten, aber Regierungsmitglieder bauen sie selbst an. Bei langen Nachtfahrten dopen sich die Trucker gerne, indem sie Amphetamin rauchen, erklärt unser Tourguide Louis. Dann brettern sie mit altersschwachen Lkw über die gewundene, enge Straße. Wer die Droge in Pillenform kaufen will, gibt das mit einer simplen Handgeste zu verstehen: Zeige-, Mittel- und Ringfinger hoch, Daumen und kleiner Finger als Kreis, sodass die Kuppe des kleinen Fingers wie eine Pille übersteht. Myanmar ist mittlerweile vor Afghanistan der weltgrößte Drogenproduzent. Bevor wir weiterfahren, bummeln wir über den großen Markt von Kalaw, der nur alle fünf Tage stattfindet. Von einem der Verkaufsstände bietet uns Louis einen Snack an. Es schmeckt nach Knoblauch und Chili und etwas säuerlich. Geröstete Ameisen! Im Shan-Staat essen sie auch Hunde (aber nur die Schwarzen). Unsere nächste Station ist

Bevor wir weiterfahren, bummeln wir über den großen Markt von Kalaw, der nur alle fünf Tage stattfindet. Von einem der Verkaufsstände bietet uns Louis einen Snack an. Es schmeckt nach Knoblauch und Chili und etwas säuerlich. Geröstete Ameisen! Im Shan-Staat essen sie auch Hunde (aber nur die Schwarzen). Unsere nächste Station ist

Wir ankern vor der Insel

Wir ankern vor der Insel  Auf dem Weg zum „Myanmar Andaman Resort“ haben meine Mitpassagierin Barb und ich unabhängig voneinander Visionen von Pizza. Ob die wohl auf der Karte steht? Mike lacht: „Das ist ein Luxushotel, das 220 Dollar die Nacht kostet. Was glaubt ihr wohl?“ Es gibt ein Menü für alle. In unserem Fall Algensalat, eine pikante Kürbissuppe und grünes Seafood-Curry. Auch gut – aber verflixt teuer. Sie haben auch Cocktails und Wein zu sehr europäischen Preisen. Die Anlage ist klein: 22 Bungalows, die 2005 so geschickt in die Landschaft eingefügt wurden, dass man sie nur ganz aus der Nähe sehen kann. Es sind kaum Gäste da, wir haben fast alles für uns. Das Resort ist nur Leuten zu empfehlen, die wirklich Ruhe suchen. Zweimal pro Woche bringt das hauseigene Speedboot mit zwei 300-PS-Motoren die Gäste von und nach Kawthoung. Das Ganze gehört einem Geschäftsmann aus Yangon, der sehr gute Regierungskontakte haben muss, und liegt in einer Bucht mit fantastischen Schnorchelmöglichkeiten. Neben den üblichen Verdächtigen (Papageienfische, Seeigel) sehe ich sehr große Anemonenfische, einen riesigen Kofferfisch, eine Meeresschildkröte, einen Cattlefisch (ähnelt einem Tintenfisch) und eine essende Seegurke, die stark an die Biester aus „Im Land der Raketenwürmer“ erinnert. Am nächsten Morgen gehen wir den einzigen vorhandenen Wanderweg: rauf auf den nächsten Hügel. Es ist so steil, dass man sich den letzten Teil an Seilen hochziehen muss. Aber die Aussicht von oben auf die Bucht entschädigt für die Mühen. Anschließend springe ich erstmal in das helltürkise Wasser und gönne mir noch eine Dusche!

Auf dem Weg zum „Myanmar Andaman Resort“ haben meine Mitpassagierin Barb und ich unabhängig voneinander Visionen von Pizza. Ob die wohl auf der Karte steht? Mike lacht: „Das ist ein Luxushotel, das 220 Dollar die Nacht kostet. Was glaubt ihr wohl?“ Es gibt ein Menü für alle. In unserem Fall Algensalat, eine pikante Kürbissuppe und grünes Seafood-Curry. Auch gut – aber verflixt teuer. Sie haben auch Cocktails und Wein zu sehr europäischen Preisen. Die Anlage ist klein: 22 Bungalows, die 2005 so geschickt in die Landschaft eingefügt wurden, dass man sie nur ganz aus der Nähe sehen kann. Es sind kaum Gäste da, wir haben fast alles für uns. Das Resort ist nur Leuten zu empfehlen, die wirklich Ruhe suchen. Zweimal pro Woche bringt das hauseigene Speedboot mit zwei 300-PS-Motoren die Gäste von und nach Kawthoung. Das Ganze gehört einem Geschäftsmann aus Yangon, der sehr gute Regierungskontakte haben muss, und liegt in einer Bucht mit fantastischen Schnorchelmöglichkeiten. Neben den üblichen Verdächtigen (Papageienfische, Seeigel) sehe ich sehr große Anemonenfische, einen riesigen Kofferfisch, eine Meeresschildkröte, einen Cattlefisch (ähnelt einem Tintenfisch) und eine essende Seegurke, die stark an die Biester aus „Im Land der Raketenwürmer“ erinnert. Am nächsten Morgen gehen wir den einzigen vorhandenen Wanderweg: rauf auf den nächsten Hügel. Es ist so steil, dass man sich den letzten Teil an Seilen hochziehen muss. Aber die Aussicht von oben auf die Bucht entschädigt für die Mühen. Anschließend springe ich erstmal in das helltürkise Wasser und gönne mir noch eine Dusche!

Im

Im  Auf dem Weg Richtung Süden halten wir in dem Dorf Ambatovaky. Mit Unterstützung des Isalo-Nationalparks haben die Bauern dort die Schmiedekunst gelernt und produzieren aus Altmetall Schaufeln, die sie auf einem nahen Markt verkaufen. Dementsprechend sieht man, dass viele neue Häuser gebaut werden. Im Gegensatz zu anderen Orten gibt es keine bettelnden Kinder. Die Gegend wird immer trockener und wüstenähnlicher, mit vielen Kakteen. Ein Stück verläuft die Straße parallel zu Bahngleisen. Die Züge brauchen für die knapp 170 Kilometer lange Strecke von Fianarantsoa zur Ostküste mindestens zehn Stunden, erklärt unser Tourguide Bruno. Ist ja fast wie bei der Deutschen Bahn…

Auf dem Weg Richtung Süden halten wir in dem Dorf Ambatovaky. Mit Unterstützung des Isalo-Nationalparks haben die Bauern dort die Schmiedekunst gelernt und produzieren aus Altmetall Schaufeln, die sie auf einem nahen Markt verkaufen. Dementsprechend sieht man, dass viele neue Häuser gebaut werden. Im Gegensatz zu anderen Orten gibt es keine bettelnden Kinder. Die Gegend wird immer trockener und wüstenähnlicher, mit vielen Kakteen. Ein Stück verläuft die Straße parallel zu Bahngleisen. Die Züge brauchen für die knapp 170 Kilometer lange Strecke von Fianarantsoa zur Ostküste mindestens zehn Stunden, erklärt unser Tourguide Bruno. Ist ja fast wie bei der Deutschen Bahn… Am nächsten Tag wandern wir durch den

Am nächsten Tag wandern wir durch den

Meine

Meine  „Wenn Dubrovnik das Herz Dalmatiens ist, dann ist Split die Seele“, sagt die Tourbeschreibung über die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Im Zentrum von

„Wenn Dubrovnik das Herz Dalmatiens ist, dann ist Split die Seele“, sagt die Tourbeschreibung über die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Im Zentrum von  Auf dem Weg zur Nachbarinsel

Auf dem Weg zur Nachbarinsel  Am nächsten Morgen ist endlich richtig Wind! Allerdings bläst der Maestral so kräftig, dass der Skipper entscheidet, nicht zu segeln. Auf der bisher so ruhigen See herrscht plötzlich ziemlicher Wellengang, ein Teil der achtköpfigen Crew ist seekrank. Mit Motor erreichen wir

Am nächsten Morgen ist endlich richtig Wind! Allerdings bläst der Maestral so kräftig, dass der Skipper entscheidet, nicht zu segeln. Auf der bisher so ruhigen See herrscht plötzlich ziemlicher Wellengang, ein Teil der achtköpfigen Crew ist seekrank. Mit Motor erreichen wir  Der Wind ist launisch: Am folgenden Tag ist er fast völlig eingeschlafen. Also wird für die Überfahrt nach

Der Wind ist launisch: Am folgenden Tag ist er fast völlig eingeschlafen. Also wird für die Überfahrt nach  Als wir Korčula verlassen und hinter der Insel vorkommen, ist genug Wind zum Segeln. Auf der Nachbarinsel

Als wir Korčula verlassen und hinter der Insel vorkommen, ist genug Wind zum Segeln. Auf der Nachbarinsel

Den Rest der Strecke fahren wir mit dem Taxi. Die letzte Nacht verbringe ich einem Gästehaus in der Altstadt von

Den Rest der Strecke fahren wir mit dem Taxi. Die letzte Nacht verbringe ich einem Gästehaus in der Altstadt von

Hurra: Eine Woche Segeln in der Bucht von Phang Nga! Wir starten in

Hurra: Eine Woche Segeln in der Bucht von Phang Nga! Wir starten in  h liegt zwar auf dem Festland, ist aber von Felsen umschlossen und nur mit dem Boot zu erreichen. Als ich durch den kleinen Ort zum Strand Hat Phra Nang laufe, tropft es neben mir. Ist doch gar keine Regenwolke am Himmel? Über mir im Baum sitzt ein Affe und pinkelt ungeniert. Eine ganze Bande treibt sich dort herum. Die kleinen Biester lassen sich gerne von Touristen füttern und trinken sogar Wasser manierlich aus Plastikflaschen. Wenn ein Affe zur Abwechslung eine Krabbe essen will, steckt er seinen Schwanz in deren Loch. Die Krabbe kneift zu und er zieht sie heraus. Zwischendurch zweigt ein Weg zu einer Lagune ab, der jedoch ziemlich selbstmörderisch aussieht. Es geht fast senkrecht hoch. Die ganze Gegend ist ein Paradies für Kletterer. Außerdem sind die Felsen von Höhlen durchzogen. Echt schräg: Einzelne vom Boden emporwachsende Tropfsteine sind mit bunten Bändern geschmückt und in den beiden Höhlen am Strand stehen zusätzlich kleine Altäre sowie Holzpenisse in allen erdenklichen Größen. Jetzt weiß ich auch, warum Phillip die Höhlen als „phallisch“ beschrieben hat… Abends setzen wir mit dem Dinghi zur benachbarten Bucht Ao Ton Sai über, die von urgemütlichen Strandbars mit Hippie-Flair gesäumt ist. Auf der Karte wird u.a. ein „Magic Mushroom Shake“ angeboten. Erstmals höre ich Reggae auf Thai. Wir landen bei Ebbe und müssen durch zähen, knöcheltiefen Schlick stapfen. Danach sehen wir aus, als würden wir Socken tragen.

h liegt zwar auf dem Festland, ist aber von Felsen umschlossen und nur mit dem Boot zu erreichen. Als ich durch den kleinen Ort zum Strand Hat Phra Nang laufe, tropft es neben mir. Ist doch gar keine Regenwolke am Himmel? Über mir im Baum sitzt ein Affe und pinkelt ungeniert. Eine ganze Bande treibt sich dort herum. Die kleinen Biester lassen sich gerne von Touristen füttern und trinken sogar Wasser manierlich aus Plastikflaschen. Wenn ein Affe zur Abwechslung eine Krabbe essen will, steckt er seinen Schwanz in deren Loch. Die Krabbe kneift zu und er zieht sie heraus. Zwischendurch zweigt ein Weg zu einer Lagune ab, der jedoch ziemlich selbstmörderisch aussieht. Es geht fast senkrecht hoch. Die ganze Gegend ist ein Paradies für Kletterer. Außerdem sind die Felsen von Höhlen durchzogen. Echt schräg: Einzelne vom Boden emporwachsende Tropfsteine sind mit bunten Bändern geschmückt und in den beiden Höhlen am Strand stehen zusätzlich kleine Altäre sowie Holzpenisse in allen erdenklichen Größen. Jetzt weiß ich auch, warum Phillip die Höhlen als „phallisch“ beschrieben hat… Abends setzen wir mit dem Dinghi zur benachbarten Bucht Ao Ton Sai über, die von urgemütlichen Strandbars mit Hippie-Flair gesäumt ist. Auf der Karte wird u.a. ein „Magic Mushroom Shake“ angeboten. Erstmals höre ich Reggae auf Thai. Wir landen bei Ebbe und müssen durch zähen, knöcheltiefen Schlick stapfen. Danach sehen wir aus, als würden wir Socken tragen. Weiter südlich in der Bucht wird der Sand weißer, das Wasser klarer und türkiser. Hier kommen die besten Schorchelplätze der Region, z.B.

Weiter südlich in der Bucht wird der Sand weißer, das Wasser klarer und türkiser. Hier kommen die besten Schorchelplätze der Region, z.B.  Von Kata Beach aus fahre ich gut zweieinhalb Stunden lang mit einem Minibus nach Nordosten. Langsam ändert sich die Landschaft. Die durchgehende Bebauung weicht erst Plantagen, dann wird der Wald langsam dichter, die Landschaft hügeliger. Ziel ist das

Von Kata Beach aus fahre ich gut zweieinhalb Stunden lang mit einem Minibus nach Nordosten. Langsam ändert sich die Landschaft. Die durchgehende Bebauung weicht erst Plantagen, dann wird der Wald langsam dichter, die Landschaft hügeliger. Ziel ist das  Vom Khao Sok Nationalpark ist es nur ein Katzensprung zum Küstenort

Vom Khao Sok Nationalpark ist es nur ein Katzensprung zum Küstenort  Von dort gehts weiter zu den neun Similaninseln, die der Einfachheit halber durchnummeriert sind. Zunächst schnorcheln wir vor Nr. 9. Es wird einfach nie langweilig: Eine schwarzweiß geringelte Seeschlange zieht unter mir durch, ebenso wie riesige Papageienfische, auf denen kleine Anhalter mitschwimmen. Nr.

Von dort gehts weiter zu den neun Similaninseln, die der Einfachheit halber durchnummeriert sind. Zunächst schnorcheln wir vor Nr. 9. Es wird einfach nie langweilig: Eine schwarzweiß geringelte Seeschlange zieht unter mir durch, ebenso wie riesige Papageienfische, auf denen kleine Anhalter mitschwimmen. Nr.

Der majestätischen Schönheit der Victoriafälle können die sozialen Probleme im Land ohnehin nichts anhaben. Unbeeindruckt stürzt der Sambesi bis zu 107 Meter tief in eine Schlucht. Und direkt hinter den Fällen beginnt eine der wildesten Raftingstrecken der Welt. Der teilweise etwas schlüpfrige Abstieg zum Fluss lohnt sich. Ich mache mit dem Schlauchboot eine Tour durch die Stromschnellen 1 bis 19, die klangvolle Namen wie „Des Teufels Kloschüssel“ tragen. Unterteilt sind sie in Kategorien von 1 bis 6, wobei 6 selbst für Profis als zu gefährlich gilt. Daher lassen wir Nummer 9 aus und klettern über die Felsen drumherum. Richtig Spaß machen die Kategorie-5-Stromschnellen. Manchmal verliert das Boot ein paar von seinen acht Passagieren. Die werden wieder aus dem Fluss gefischt. Ich bleibe an Bord und habe das Gefühl: Ist doch halb so wild. Bis in der vorletzten Stromschnelle unser Boot umschlägt. Jetzt weiß ich, wie sich die Wäsche in der Waschmaschine fühlt. Während ich noch überlege, wo oben und unten ist, zieht mich die Schwimmweste wieder an die Wasseroberfläche. Das Härteste allerdings kommt nach dem Rafting. Dann muss man wieder aus der Schlucht des Sambesi herausklettern, die am Ende der Strecke 250 Meter tief ist.

Der majestätischen Schönheit der Victoriafälle können die sozialen Probleme im Land ohnehin nichts anhaben. Unbeeindruckt stürzt der Sambesi bis zu 107 Meter tief in eine Schlucht. Und direkt hinter den Fällen beginnt eine der wildesten Raftingstrecken der Welt. Der teilweise etwas schlüpfrige Abstieg zum Fluss lohnt sich. Ich mache mit dem Schlauchboot eine Tour durch die Stromschnellen 1 bis 19, die klangvolle Namen wie „Des Teufels Kloschüssel“ tragen. Unterteilt sind sie in Kategorien von 1 bis 6, wobei 6 selbst für Profis als zu gefährlich gilt. Daher lassen wir Nummer 9 aus und klettern über die Felsen drumherum. Richtig Spaß machen die Kategorie-5-Stromschnellen. Manchmal verliert das Boot ein paar von seinen acht Passagieren. Die werden wieder aus dem Fluss gefischt. Ich bleibe an Bord und habe das Gefühl: Ist doch halb so wild. Bis in der vorletzten Stromschnelle unser Boot umschlägt. Jetzt weiß ich, wie sich die Wäsche in der Waschmaschine fühlt. Während ich noch überlege, wo oben und unten ist, zieht mich die Schwimmweste wieder an die Wasseroberfläche. Das Härteste allerdings kommt nach dem Rafting. Dann muss man wieder aus der Schlucht des Sambesi herausklettern, die am Ende der Strecke 250 Meter tief ist.

Hinter der südafrikanischen Grenze wird die Landschaft noch karger. Nur an den Ufern des

Hinter der südafrikanischen Grenze wird die Landschaft noch karger. Nur an den Ufern des  Vom hübschen Städtchen

Vom hübschen Städtchen  Mit einem einheimischen Guide besichtige ich Swakopmunds Township Mondesa, die ca. 28.000 Einwohner hat. Unter der südafrikanischen Besetzung zwang das Apartheidsregime die Schwarzen nicht nur, aus der Stadt nach Mondesa zu ziehen. Es trennte dort sogar die verschiedenen Volksgruppen und sähte mit unterschiedlichen Hausarten (größere für die Herero, sehr kleine für die Ovambo, mittlere für die Damara) Missgunst, um eine Vereinigung der Schwarzen gegen das Regime zu vermeiden. Auch nach der Unabhängigkeit von Südafrika leben viele Menschen weiter hier. Gründe sind neben den über Jahre gewachsenen Nachbarschaften die günstigen Preise. Ein bescheidenes Häuschen inkl. Grundstück bekommt man schon ab 2000 €, der Staat gibt dafür Darlehen. Langsam vermischen sich die Volksgruppen, inzwischen leben auch 16 Weiße in Mondesa. Wir besuchen drei Frauen: Eine alleinerziehende Herero erzählt, wie schwierig es ist, drei Söhnen eine vernünftige Ausbildung zu ermöglichen. Sie trägt ein schickes Kleid mit weiten Röcken und einen farblich passenden, dreieckigen Hut. Das festlich wirkende Outfit, mit dem man in Deutschland locker auf eine Hochzeitsfeier gehen könnte, ist bei Hererofrauen die normale Alltagskleidung. Für ein Erinnerungsfoto darf ich auch mal hineinschlüpfen. Dabei verrät mir Thalita ein Frauengeheimnis („Sag es nicht dem Guide!“): Die spezielle Form der Kopfbedeckung die an Kuhhörner erinnern soll, wird mit Hilfe einer Zeitung erzeugt. Außerdem besuchen wir eine Nama, die sich mit Heilkräutern auskennt und eine 87-jährige Damara, die zum Chief ihres Stammes gewählt wurde.

Mit einem einheimischen Guide besichtige ich Swakopmunds Township Mondesa, die ca. 28.000 Einwohner hat. Unter der südafrikanischen Besetzung zwang das Apartheidsregime die Schwarzen nicht nur, aus der Stadt nach Mondesa zu ziehen. Es trennte dort sogar die verschiedenen Volksgruppen und sähte mit unterschiedlichen Hausarten (größere für die Herero, sehr kleine für die Ovambo, mittlere für die Damara) Missgunst, um eine Vereinigung der Schwarzen gegen das Regime zu vermeiden. Auch nach der Unabhängigkeit von Südafrika leben viele Menschen weiter hier. Gründe sind neben den über Jahre gewachsenen Nachbarschaften die günstigen Preise. Ein bescheidenes Häuschen inkl. Grundstück bekommt man schon ab 2000 €, der Staat gibt dafür Darlehen. Langsam vermischen sich die Volksgruppen, inzwischen leben auch 16 Weiße in Mondesa. Wir besuchen drei Frauen: Eine alleinerziehende Herero erzählt, wie schwierig es ist, drei Söhnen eine vernünftige Ausbildung zu ermöglichen. Sie trägt ein schickes Kleid mit weiten Röcken und einen farblich passenden, dreieckigen Hut. Das festlich wirkende Outfit, mit dem man in Deutschland locker auf eine Hochzeitsfeier gehen könnte, ist bei Hererofrauen die normale Alltagskleidung. Für ein Erinnerungsfoto darf ich auch mal hineinschlüpfen. Dabei verrät mir Thalita ein Frauengeheimnis („Sag es nicht dem Guide!“): Die spezielle Form der Kopfbedeckung die an Kuhhörner erinnern soll, wird mit Hilfe einer Zeitung erzeugt. Außerdem besuchen wir eine Nama, die sich mit Heilkräutern auskennt und eine 87-jährige Damara, die zum Chief ihres Stammes gewählt wurde. „Vorsicht! Antilope mit fliegenden Hörnern“, „Vorsicht! Warzenschwein“, Schilder am Straßenrand deuten es an: Das raue

„Vorsicht! Antilope mit fliegenden Hörnern“, „Vorsicht! Warzenschwein“, Schilder am Straßenrand deuten es an: Das raue  Der

Der  Die wohl schrägste Unterkunft, die ich auf all meinen Reisen je hatte, ist ein Baumhaus im

Die wohl schrägste Unterkunft, die ich auf all meinen Reisen je hatte, ist ein Baumhaus im

Mein Hotel liegt zentral im neuen Zentrum Sandton. Überall wird gebaut. Auch die Bahnstationen des Gautrain, der vom Flughafen nur 15 Minuten braucht, sind nagelneu. Das Viertel gilt als sicher. Mit Kapstadt kann das ehemalige Stiefkind Johannesburg allerdings nicht mithalten. Eine Rundfahrt schenke ich mir also und verbringe den Nachmittag lieber am Pool. Abends gehen wir zum Essen zum nahen Einkaufszentrum am Nelson Mandela Square. Der Platz bietet bunte Wasserspiele und Skulpturen und ist von Restaurants gesäumt. Das Essen (Aubergine mit Fetakäse und Avocado) ist hervorragend und billig. Schon an der Hotelbar habe ich mich über den Caipi-Preis (60 Rand, knapp vier Euro) gewundert. Der Wechselkurs ist tatsächlich gerade sehr günstig. Die Mitarbeiterin im Reisebüro hatte gesagt, dass deshalb alle nach Südafrika fahren wollen.

Mein Hotel liegt zentral im neuen Zentrum Sandton. Überall wird gebaut. Auch die Bahnstationen des Gautrain, der vom Flughafen nur 15 Minuten braucht, sind nagelneu. Das Viertel gilt als sicher. Mit Kapstadt kann das ehemalige Stiefkind Johannesburg allerdings nicht mithalten. Eine Rundfahrt schenke ich mir also und verbringe den Nachmittag lieber am Pool. Abends gehen wir zum Essen zum nahen Einkaufszentrum am Nelson Mandela Square. Der Platz bietet bunte Wasserspiele und Skulpturen und ist von Restaurants gesäumt. Das Essen (Aubergine mit Fetakäse und Avocado) ist hervorragend und billig. Schon an der Hotelbar habe ich mich über den Caipi-Preis (60 Rand, knapp vier Euro) gewundert. Der Wechselkurs ist tatsächlich gerade sehr günstig. Die Mitarbeiterin im Reisebüro hatte gesagt, dass deshalb alle nach Südafrika fahren wollen. 2010 habe ich in Ostafrika in freier Wildbahn vier der legendären fünf großen Tiere des Kontinents gesehen. Ein Leopard fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ob es diesmal klappt? Kaum in Südafrika angekommen, habe ich zwei Jahre später die „Big Five“ gleich komplett – im Portemonaie. Denn auf dem 10-Rand-Schein ist ein Nashorn, den 20er ziert ein Elefant, den 50er ein Löwe, den 100er ein Wasserbüffel und den 200er ein Leopard. Ausgangspunkt meiner Tour zu den Victoriafällen ist

2010 habe ich in Ostafrika in freier Wildbahn vier der legendären fünf großen Tiere des Kontinents gesehen. Ein Leopard fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ob es diesmal klappt? Kaum in Südafrika angekommen, habe ich zwei Jahre später die „Big Five“ gleich komplett – im Portemonaie. Denn auf dem 10-Rand-Schein ist ein Nashorn, den 20er ziert ein Elefant, den 50er ein Löwe, den 100er ein Wasserbüffel und den 200er ein Leopard. Ausgangspunkt meiner Tour zu den Victoriafällen ist

2012 brechen wir von Kapstadt aus am ersten Morgen nach Norden auf. Die Gruppe besteht lediglich aus einem australischen Ehepaar und mir, sowie dem Guide und dem Fahrer. Fünf Leute in einem voll verglasten Safaritruck mit 19 Sitzen. Luxus!!! Hinter Kapstadt beginnt eine ländliche Gegend mit Weizenfeldern sowie blühenden Frühlingswiesen mit braunweißen Kühen drauf. So richtig sieht das noch nicht nach Afrika aus… Die Straße ist astrein und ohne Schlaglöcher, im Hotel gibts heißes Wasser, das Klo an der Raststätte ist pieksauber. Das fühlt sich auch nicht nach Afrika an… Ist ja europäischer hier als in Deutschland. Von wegen „TIA“ (vgl.

2012 brechen wir von Kapstadt aus am ersten Morgen nach Norden auf. Die Gruppe besteht lediglich aus einem australischen Ehepaar und mir, sowie dem Guide und dem Fahrer. Fünf Leute in einem voll verglasten Safaritruck mit 19 Sitzen. Luxus!!! Hinter Kapstadt beginnt eine ländliche Gegend mit Weizenfeldern sowie blühenden Frühlingswiesen mit braunweißen Kühen drauf. So richtig sieht das noch nicht nach Afrika aus… Die Straße ist astrein und ohne Schlaglöcher, im Hotel gibts heißes Wasser, das Klo an der Raststätte ist pieksauber. Das fühlt sich auch nicht nach Afrika an… Ist ja europäischer hier als in Deutschland. Von wegen „TIA“ (vgl.  Dann erreichen wir den Fischerort

Dann erreichen wir den Fischerort  Diesmal ist der Trip weniger komfortabel. Der Truck ist mit 16 Reisenden, dem Guide Simba und dem Fahrer Gordon bis auf den letzten Platz besetzt und ein Wrack. Ist es ein schlechtes Omen, dass wir am ersten Tag an einer Werkstatt vorbeikommen, die „Body Parts“ verkauft? Ein kleines Stück weiter ein Beerdigungsinstitut, dann noch eines. Weil es das Gesetz verlangt, schnallen wir uns brav an. Leider lassen sich die meisten Gurte nicht mehr verstellen und könnten nur noch einen Elefanten halten… Wie durch ein Wunder schaffen wir es ohne größere Pannen bis nach

Diesmal ist der Trip weniger komfortabel. Der Truck ist mit 16 Reisenden, dem Guide Simba und dem Fahrer Gordon bis auf den letzten Platz besetzt und ein Wrack. Ist es ein schlechtes Omen, dass wir am ersten Tag an einer Werkstatt vorbeikommen, die „Body Parts“ verkauft? Ein kleines Stück weiter ein Beerdigungsinstitut, dann noch eines. Weil es das Gesetz verlangt, schnallen wir uns brav an. Leider lassen sich die meisten Gurte nicht mehr verstellen und könnten nur noch einen Elefanten halten… Wie durch ein Wunder schaffen wir es ohne größere Pannen bis nach  Die Zelte, in denen wir die meisten Nächte (außer in den Städten und im Gebirge) verbringen, sind in einem ebenso schlechten Zustand. Vor allem sind sie weder wind-, noch richtig wasserdicht. Dummerweise haben wir viel Regen, sogar im Norden, wo eigentlich Trockenzeit herrschen sollte. Nach einigen nassen, saukalten Nächten hustet und schnupft die ganze Gruppe. Dabei hatte Simba am Anfang erzählt, sie hätten gerade die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten und die Hippos im Krüger Nationalpark seien gar nicht happy. Durch die unterschiedlichen Klimazonen muss man bei unserer Route wettermäßig ohnehin Kompromisse machen: Für den subtropischen Norden ist der Winter die bessere Reiszeit, für den gemäßigten Süden der Sommer. Also fahre ich September/Oktober, im Frühling. Trotz der manchmal widrigen Umstände begeistert mich Südafrika aufs Neue.

Die Zelte, in denen wir die meisten Nächte (außer in den Städten und im Gebirge) verbringen, sind in einem ebenso schlechten Zustand. Vor allem sind sie weder wind-, noch richtig wasserdicht. Dummerweise haben wir viel Regen, sogar im Norden, wo eigentlich Trockenzeit herrschen sollte. Nach einigen nassen, saukalten Nächten hustet und schnupft die ganze Gruppe. Dabei hatte Simba am Anfang erzählt, sie hätten gerade die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten und die Hippos im Krüger Nationalpark seien gar nicht happy. Durch die unterschiedlichen Klimazonen muss man bei unserer Route wettermäßig ohnehin Kompromisse machen: Für den subtropischen Norden ist der Winter die bessere Reiszeit, für den gemäßigten Süden der Sommer. Also fahre ich September/Oktober, im Frühling. Trotz der manchmal widrigen Umstände begeistert mich Südafrika aufs Neue.

WILD COAST

WILD COAST

GARDEN ROUTE

GARDEN ROUTE

KAP AGULHAS

KAP AGULHAS