Reiseroute 2017

Negombo – Anuradhapura (Ausflug nach Mihintale) – Polonnaruwa – Dambulla – Minneriya Nationalpark – Sigiriya – Kandy – Bandarawela – Idalgashinna – Udaweriya – Bambarakanda Wasserfall – Bandarawela – Udawalawe (Elephant Transit Home) – Mirissa – Galle – Colombo

Cuba Libre mit Cojones

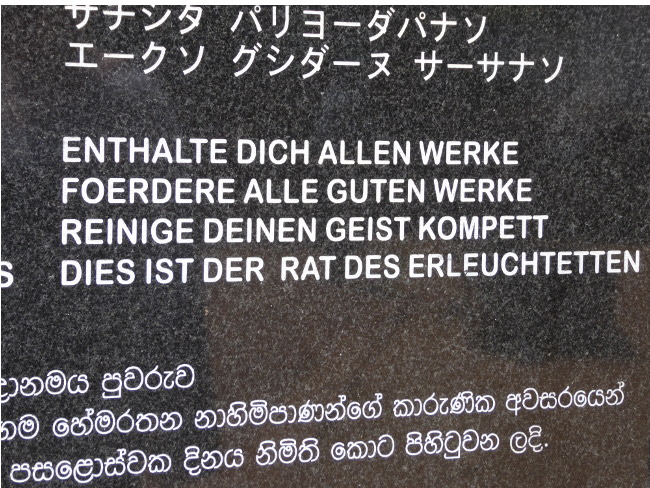

und der Rat des Erleuchtetten

Ähnlich wie Thailand ist Sri Lanka Schilda-mäßig ein Hotspot. Meine Sammlung mit schrägen Schildern aus aller Welt wächst weiter. Immer wieder ein Klassiker: Speisekarten. In einem Restaurant bieten sie einen ganz speziellen Cuba Libre an – mit „Drak Rum, Fresh Lime Juicd, Cock“. Der Barkeeper hat offensichtlich Eier! Manche Hinweise sind nicht übermäßig erhellend: „Tote Rate – 36“ an einem Wasserfall lässt sich erst in Kombination mit der englischen Version „Recoded death up to date – 36“ erraten. (Vermutlich sind hier 36 Menschen tödlich verunglückt. Oder Ratten.) Nebulös bleibt auch das Verbot, harmlos aussehende Wasserbecken in einem Park zu betreten: „You may meet with disasters“. (Piranhas? Haie? Flutwellen? Beulenpest?) Ebenso spirituell wie mysteriös ist dieses in Stein gemeißelte Fundstück aus einem Tempel:

Eigentlich habe ich alle Menschen in Sri Lanka (auch die Männer) als sehr freundlich erlebt. Warum also warnt auf dem Bahnhof in Galle ein Schild: „Seid höflich in Gegenwart von Frauen“? Immerhin gibts hier endlich mal Anzeigetafeln, die funktionieren – aus Holz mit Uhren, deren Zeiger man mit der Hand auf die Abfahrtszeit stellen kann. (Liebe Deutsche Bahn, vielleicht wäre das die Lösung eurer Probleme.)

Das coolste TukTuk, das ich je gesehen habe, ist mit Fernseher, Subwoofer, Webcam und Bob-Marley-Lackierung ausgestattet, und in einem Halter neben dem Fahrersitz steckt eine halbvolle Wodkaflasche. Die Fahrgäste hingegen dürfen weder Alkohol noch Gras dabeihaben. (Besteck, Waffen und Hunde übrigens auch nicht.)

Dann wären da noch: Ein armes „nicht Hupen“-Verkehrsschild, das keiner beachtet. Ein Mann, der direkt neben der Mahnung „Dies ist ein heiliger Ort. Bitte benehmen sie sich gut auf dem Gelände“ ungeniert raucht. Ein Rettungsschwimmer, der an einer Tafel mit der Aufschrift „Giftige Tiere. Nicht ins Wasser gehen“ lehnt und Massen von Menschen beobachtet, die genau dies tun.

Vier Religionen auf einer Insel

Auf der Flagge von Sri Lanka ist rechts ein Löwe, der ein Schwert hält. Er symbolisiert die singhalesische Mehrheit (Buddhisten), der orange Streifen in der Mitte steht für die Tamilen (Hindus), der grüne Streifen links für die Moslems. An unserem Startpunkt, der Hafenstadt Negombo, hingegen sind die meisten Einwohner katholisch. Mein Taxifahrer heißt Anthony nach St. Anton und zeigt mir mehrere große Kirchen und Heiligenschreine mit neonleuchtenden Kreuzen. Nicht umsonst sieht der Ort europäisch aus: Die Kanäle wurden von den Portugiesen begonnen, von den Holländern vollendet.

Unser Guide Kasun ist Buddhist, stammt aber aus einer Familie, in der man mal in die Kirche, mal in den hinduistischen oder buddhistischen Tempel und mal in die Moschee geht. Obwohl viele Menschen auf Sri Lanka solch einen multikulturellen Hintergrund haben, hat das Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen nicht immer problemlos funktioniert: Von 1983 bis 2009 herrschte Bürgerkrieg zwischen den Singhalesen im Südwesten und den Tamilen im Nordosten der Insel. Seit dem Ende blüht nicht nur das Land, sondern auch der Tourismus auf. Meine Rundreise konzentriert sich auf die Mitte und den Südwesten. Der Nordosten, der jahrzehntelang gar nicht bereist werden konnte, soll immer noch recht unerschlossen sein.

Im kulturellen Dreieck (s.u.) besichtigen wir vor allem buddhistische Tempel. Einmal machen wir unterwegs aber auch an einem Hindutempel Station, der von einem reichen Tamilen gestiftet wurde. Er ist sehr bunt und dem Gott Skanda gewidmet. Dessen Tier ist der Pfau, von dem zahlreiche lebende Exemplare umherspazieren. Ebenso wie lebende Hühner, die als Opfer in den Tempel gebracht wurden. Am schönsten finde ich aber den Elefantengott Ganesha. Sein Tier ist die Maus. Kasun erzählt uns, warum Ganesha einen Elefantenkopf hat: Sein Bruder Skanda hatte sich in eine Frau verliebt, wusste aber nicht, wie er sie erobern sollte. Der kluge Ganesha hatte eine Idee: „Pass auf, ich verwandele mich in einen Elefanten und erschrecke sie, du rettest sie. Dann verstecke ich mich im Wald und du besprenkelst mich mit Wasser, damit ich mich zurückverwandeln kann. Gesagt, getan. Doch die Frau wurde vor Schreck ohnmächtig. Skanda schüttete ihr Wasser ins Gesicht. Leider reichte das restliche Wasser nicht mehr zum Besprenkeln des ganzen Körpers seines Bruders. Der Kopf blieb übrig. Dumm gelaufen für Ganesha…

In allen Tempeln gilt wieder: Schuhe aus! Meine europäischen Winterfüße, die monatelang in kuschelig-weiche Fellstiefel verpackt waren, werden schlagartig auf den harten Boden der Realität geholt: Kiesel pieken und auf glühend heißem Pflaster frittiere ich mir die Fußsohlen. Immerhin ist hier (im Gegensatz zu Myanmar) wenigstens das Tragen von Socken erlaubt. Ebenfalls verboten sind Kopfbedeckungen. Das gilt auch für Moslems. Einmal kommen uns auf dem Ausgrabungsgelände in Polonnaruwa muslimische Mädchen entgegen. Wie bei allen Schulkindern ist ihre Uniform komplett weiß. Zwei tragen Nikab und sehen damit fast aus wie Gespenster (oder Mitglieder vom Ku Klux Klan). Eine besondere Regel, die mir zuvor weder in Myanmar, noch in Thailand begegnet ist: Man darf sich nicht mit dem Rücken zu einer Buddha-Statue fotografieren lassen, woran überall Schilder erinnern.

Verschollen im kulturellen Dreieck

Die ersten Siedler auf Sri Lanka haben sich in der Gegend mit dem wenigsten Niederschlag niedergelassen. Dort befinden sich die ältesten Städte, die heute archäologische Stätten mit Weltkulturerbe-Status sind. Sie bilden ein Dreieck, dessen Ecken wir zu Beginn unserer Rundtour nacheinander ansteuern:

1. ANURADHAPURA

Als Erstes machen wir einen Abstecher nach Mihintale. Es ist ein Fels, auf dessen Gipfel 1840 Stufen führen. Daneben befindet sich die Kantaka Stupa aus dem 3. Jh. v. Chr., umgeben vom wohl ersten Naturschutzgebiet der Welt: Nachdem der damalige König zum Buddhismus konvertiert war, wollte er die Tiere nicht mehr töten und stellte seine Jagdgründe unter Schutz.

Die archäologische Stätte in Anuradhapura erkunden wir mit dem Fahrrad. Aber erstmal hinkommen! Der Weg vom Hotel führt durch drei Kreisverkehre. Und das mit Linksverkehr. Der Zweite ist besonders wuselig. Auf dem Hinweg verliere ich den Anschluss an die Gruppe, weil Autos kommen und kriege die Krise. Auf dem Rückweg verliere ich einen Schuh und kriege nochmal die Krise. Es ist ein sonniger und heißer Tag und selbst mir ist warm. Als wir im Hotel sind, falle ich erstmal in den Pool. Herrlich! Aber die Mühen lohnen sich: Wir besichtigen beispielsweise die Jathawanaramaya Stupa, einst das dritthöchste Gebäude der Welt. Sie wurde um 380 n. Chr. gebaut, ist also 600 Jahre jünger als die Kantaka Stupa in Mihintale. Besser renoviert ist die Mahavihawihara Stupa, die gleich mehrere Reliquien von Buddha enthält. In der Nähe befindet sich ein Ableger des mythischen Bodhi-Baumes, unter dem Buddha erleuchtet wurde. Er gilt als ältester Baum der Welt und wird wie ein Gott verehrt. Eine besonders interessante, gut erhaltene Buddha-Statue sehen wir im Komplex Abayagiriya. Der Gesichtsausdruck ändert sich je nach Blickwinkel: Von Links lächelt er froh, von der Mitte milde und von Rechts traurig. Am Elephant Pond genießen wir ein fantastisches vegetarisches Picknick und probieren erstmals einen Salat aus Bananenblüten.

2. POLONNARUWA

Wieder steigen wir aufs Fahrrad. Diesmal gibts auf dem Weg vom Hotel nur einen haarigen Kreisverkehr zu überwinden. Dafür drängt mich auf dem Rückweg beinahe ein mit Soldaten beladener Truck von der Straße. Außerdem klingeln einem vom allgegenwärtigen Hupkonzert die Ohren. Obwohl fast 1000 Jahre alt, ist Polonnaruwa deutlich jünger als Anuradhapura. Nach der Unabhängigkeit Sri Lankas 1984 wurde mit der Restaurierung begonnen. Highlight des Komplexes ist der Rock Temple mit vier in den Fels gemeißelten, riesigen Buddhas. Ebenfalls interessant: das heilige Viereck. Es besteht aus einem Meditationszentrum und drei Tempeln, die von drei Königen nacheinander für die Zahnreliquie gebaut wurden, die inzwischen in Kandy verwahrt wird. Vom ehemaligen königlichen Palast sind nur zwei Etagen übrig. Das Gebäude hatte sogar einen Swimmingpool mit Umkleideraum und ein Klo mit Sickergrube. Ein Stausee sorgte für frisches Wasser. Am Ufer befinden sich Reste des Rathauses, wo das (vom König, nicht vom Volk gewählte) Ministerkabinett tagte.

In der Nähe von Polonnaruwa befinden sich zwei weitere Sehenswürdigkeiten. Der Tempel in Dambulla besteht aus fünf Höhlen voller Buddha-Statuen – stehende, sitzende und liegende. Bei den liegenden Buddhas muss man auf die Zehen achten, erklärt uns Kasun. Sind sie direkt übereinander, ist er verstorben und bereits im Nirwana. Sind sie versetzt, schläft er nur. Schwieriger zu deuten sind die verschiedenen Handgesten. Eine erhobene rechte Hand mit der Fläche nach außen z.B. heißt nicht „stop“, sondern, dass Buddha keine Angst vor dem Tod hat. Was hingegen die Statuen sagen wollen, die einem eine Art Stinkefinger entgegenrecken, weiß man nicht.

Die Felsfestung Sigiriya ist von Gärten umgeben. Erst wohnte hier der König. Später war das Ganze ein Kloster, dann fünfhundert Jahre lang in Vergessenheit geraten. Kasun jagt uns so früh aus dem Bett, dass wir um sieben Uhr zur Öffnungszeit dort sind. Eine weise Entscheidung: Als wir von der Besichtigung zurückkehren, steht eine Riesenschlange im Eingangsbereich.

3. KANDY

Bevor wird in der Stadt ausgesetzt werden, gibt Kasun Tipps zum Einkaufen: Handeln und den Händler kommen lassen – „Es ist wie fischen. Lass den Fisch den Job machen.“ Kandy liegt von Hügeln umgeben auf 528 Metern Höhe an einem See. Aber so idyllisch, wie es wirkt, war das Leben wohl nicht immer. Ein Friedhof aus der englischen Kolonialzeit zeigt, dass die meisten Menschen damals jung gestorben sind. Ein alter Mann kennt die Geschichte jedes Verblichenen. Einer ist von einem Elefanten totgetrampelt worden, ein anderer ließ sein Leben beim Versuch, einem Elefanten davonzulaufen – Hitzschlag. Sehr sinnig finde ich die Inschrift auf einem Grabstein (Rechtschreibfehler inklusive): „Man appoints but god can disapoint“.

In Kandy befindet sich das größte Heiligtum in Sri Lanka, der Zahntempel. Die Reliquie von Buddha wird in einem Schrein im ersten Stock ausgestellt. Es herrscht großer Andrang. Im Erdgeschoss ertönt wilde Musik von einem Trommler und und einem Flötisten, der wie ein Schlangenbeschwörer spielt. Einmal im Jahr findet eine Prozession statt, bei der ein Elefant den Schrein abwechselnd zu einem der beiden benachbarten Tempeln trägt.

Im Hochland:

Wandern und Tee trinken

Auf Sri Lanka gedeihen 101 Reis- und 48 Bananensorten. Die Briten fingen an, dort Kaffee anzubauen, aber Moskitos liebten die Büsche und brachten Malaria auf die Insel. Deshalb stieg man auf Tee um. Heute befindet sich der größte Teemarkt der Welt in Colombo. In Kandy besichtigen wir die Teefabrik Geragama, die 1903 gebaut wurde und nur schwarzen Tee produziert. Die frisch gepflückten Blätter werden zunächst 24 Stunden ausgebreitet, anschließend mehrmals in einem Kessel mit wachsendem Druck gerollt und geschüttelt. Dabei sortieren sich verschieden große Teile bis hin zum Dust (Staub), der schlechtesten Qualität, heraus. Es folgen Fermentation und Oxidation. Der Abfall dient als Dünger. Grüner Tee kommt vom selben Strauch, wird nur nicht fermentiert. Nach der Führung machen wir eine Teeprobe mit Orange Pekoe. Statt Zucker gibts dazu Palmsirup, den man nicht hineintut, sondern vorher lutscht.

Als im Hochland die Teeplantagen angelegt wurden, weigerten sich die Singhalesen, dort zu arbeiten. Also holten die Briten arme Tamilen aus Südindien ins Land. Sie liefen von der Küste zu Fuß, wobei zwei Drittel unterwegs starben. Die Tamilen im Norden schauen auf die im Hochland hinab, weil sie einer niedrigen Kaste angehören. In den Bergen begeben wir uns auf eine zweitägige Wanderung durch die Plantagen. Es sind Kooperativen. Männer pflegen die Sträucher, Frauen pflücken den Tee. Arbeitsbeginn ist um 7.30 Uhr, 10.30 Teepause, 14.00 Mittagessen, 16.30 Feierabend. Sie verdienen 1000 Sri-Lanka-Rupien pro Tag (ca. 6 Euro) und gehen mit 55 Jahren in Rente. Einmal kommen wir durch eine organische Teeplantage mit männlichen Pflückern. Auch wir machen jeden Morgen eine Teepause mitten in einer Plantage.

Startpunkt unserer Wanderung ist die kleine Bahnstation Idalgashinna. Es hat die ganze Nacht durchgeschüttet. Wolken liegen wie Wattebäuschchen über den Tälern. An einem Baum vollführt unser lokaler Guide Raj ein hinduistisches Ritual. Jeder bekommt einen roten Punkt auf die Stirn. Es ist ein drittes Auge, das Schutz bieten soll, z. B. vor den Wildschweinen, die in den Wäldern leben. Erstmal gehts bergauf. Es bieten sich immer wieder tolle Aussichten. Der höchste Punkt ist ein Pass auf fast 2000 Metern. Insgesamt laufen wir an sieben Dörfern vorbei. In Udaweriya übernachten wir im Gästehaus „Misty Mount Lodge”. Der Name ist sehr passend: Vom Garten aus sieht man den Nebel aufsteigen und wieder runtergehen. Die Unterkunft ist einfach. In unserem Zimmer stehen fünf Betten nebeneinander, sonst nichts. Den geräumigen Aufenthaltsraum haben wir für uns, es gibt keine anderen Gäste. Abends holen die Guides zwei Bongotrommeln heraus. Alle singen und tanzen.

Am nächsten Morgen brechen wir zum zweiten Teil der Wanderung auf. Zunächst ist es sonnig, dann fängt es an zu regnen, wieder Sonne, erneut ein heftiger Guss. Eine Mitreisende hat sich aus der Plastiktüte für Schmutzwäsche, die im letzten Hotel auslag, ein Rucksack-Cover gebastelt. Ich verschwinde samt Tagesgepäck unter meinem riesigen orangeroten Regencape. Von weitem sehe ich repektabel aus (dieselbe Farbe tragen viele buddhistische Mönche), von der Seite mehr wie ein Huhn. Endpunkt der Wanderung ist der Bambarakanda Wasserfall, der mit 241 Metern der höchste in Sri Lanka und Nr. 65 in der Welt ist. Nach dem Mittagessen bringt uns der Minibus zurück ins Hotel nach Bandarawela. Die Kurven auf der Straße sind so eng, dass der Fahrer manchmal zurücksetzen muss. An den Steilhängen sieht man die Folgen von Abholzungen und Einführung fremder Baumarten wie Eukalyptus und Kiefer: in der Regenzeit Erdrutsche, in der Trockenzeit Buschfeuer. Am nächsten Tag besichtigen wir im Touristenort Ella einen weiteren Wasserfall. Dann gehts bergab – zur Küste.

Die Küste: Meeresschildkröten

und Mensch am Spieß

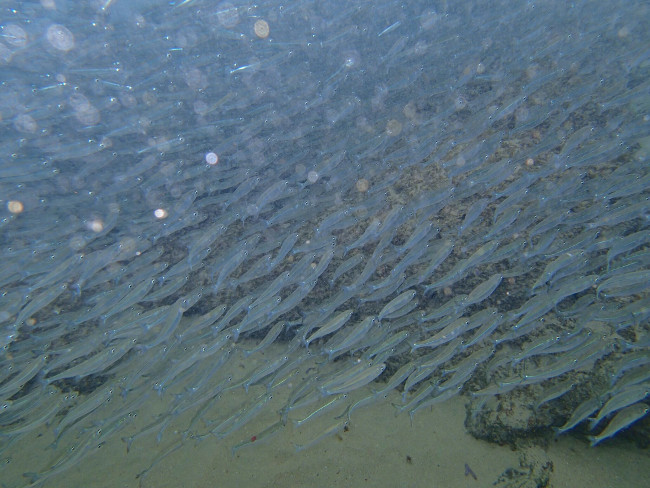

Als wir den Küstenort Mirissa erreichen, springen wir erst einmal ins Meer. Unser Hotel „Silanmo” ist nur von der stark befahrenen Straße vom Strand getrennt und liegt schön am Hang. Nach dem Essen gehts in eine der zahlreichen Strandbars. Jeden Abend fungiert eine andere als Disco, was mit einer weithin sichtbaren Lichtshow markiert wird. Eine riesige Meeresschildkröte kommt aus dem Wasser, um mitten im Getümmel ihre Eier abzulegen. Am nächsten Morgen will ich unbedingt die Blauwale sehen, die hier vor der Küste leben. Dummerweise versagt der Wecker und freiwillig wird mein Körper nicht rechtzeitig zur Abfahrt um 5.45 Uhr wach. Zum Trost gehe ich mit Schildkröten schnorcheln (s. Film) und gönne mir dann eine einstündige Deep-Tissue-Ganzkörpermassage im „Secret Root Spa“, das in einem verträumten Garten abseits der Straße liegt.

Der Weg zur Stadt Galle ist nicht weit und führt an der Küste entlang. Bei den berühmten Stelzenfischern halten wir kurz. Heute posieren sie allerdings nur noch für die Touristen und baden einen gefangen Fisch ein paar Mal, bevor sie die Angel wieder auswerfen. Einer füttert die Krabben, die zwischen den Felsen herumwieseln. Ich frage mich, warum die Männer auf Baumstämmen hocken und sich aus dem Holz nicht eine bequemere Plattform bauen. Für Haie muss das Ganze wirken wie Mensch am Spieß. Fischer-Kebab. Wahrscheinlich schmeißen sie schon den Grill an.

Galle war mal portugiesisch, holländisch und englisch. Die komplett erhaltene Altstadt ist von einem Fort umgeben. Nicht einmal der verheerende Tsunami von 2004 konnte dessen dicken Mauern und dem Wall, auf dem man rundherum laufen kann, etwas anhaben. Am Straßenrand stehen Oldtimer. Unser „Frangipani Motel” ist wie die Nachbarhäuser ein sehr hübscher Kolonialbau. Nur die Mickymaus-Vorhänge vor dem Zimmerfenster passen nicht ganz ins Bild.

Die Reise endet in der Hauptstadt Colombo. Die kann zwar mit spektakulären Orten wie Havanna oder Sydney nicht mithalten, hat aber durchaus einige interessante Gebäude zu bieten: Das Opernhaus beispielsweise hat die Form einer Lotusblüte. Das Rathaus ähnelt dem weißen Haus. Daneben befindet sich ein schöner Park, in dem eine prächtig geschmückte Braut für einen Fotografen posiert. Etwas makaber: das „World Trade Center“, ein Hochhaus mit Zwillingstürmen. Unser Hotel „Zmax Fairway“ ist nagelneu und liegt zentral im Fort-Distrikt gegenüber vom alten Dutch Hospital, wo im Innenhof abends live eine Band spielt. Gut, dass ich im Hotel nicht mehr schlafen muss, weil mein Flug schon so früh am nächsten Morgen geht. Die Bässe der umliegenden Bars und Clubs wummern in mein Zimmer.

Am Nachmittag laufe ich mit meiner Mitreisenden Olivia zum örtlichen Strand, der winzig, aber dafür umso voller ist. Badebekleidung wird überbewertet: Die Menschen gehen einfach so ins Wasser – die Schulkinder mit ihren strahlend weißen Uniformen, die Lehrerinnen mit eleganten Saris, eine Muslima im schwarzen Gewand samt Schleier. Unterwegs werden wir immer wieder von Tuk-Tuk-Fahrern angesprochen, die trotz höflicher Ablehnung ihrer Dienste hartnäckig im Schritttempo neben uns herfahren, um unsere Meinung zu ändern. Auffällig gut gekleidete Herren machen erst etwas Smalltalk und erzählen dann von einem einmalig günstigen Sale („Nein danke, ich kaufe lieber teuer“), einer Ausstellung („Nein danke, ich hasse Kunst“) und einer Elefantenzeremonie („Nein danke, ich bin allergisch gegen Elefanten“). Ein Paar aus unserer Gruppe wird zum Geburtstag eines fünfjährigen Mädchens eingeladen. Wahrscheinlich findet all das im selben schäbigen Shop statt, den kein Tourist freiwillig betreten würde…

Elefantös und affig

Auf Sri Lanka gibt es noch viele wilde Elefanten. Da die Insel dicht besiedelt ist, kommt es oft zu Konflikten mit Dorfbewohnern. In den letzten 15 Jahren hat das fast 2000 Elefanten und 836 Menschen das Leben gekostet. Am besten kann man die grauen Riesen in den Nationalparks beobachten: Im Minneriya NP sehen wir gleich zwei Herden. Auch im Udawalawe NP grasen direkt neben der Straße zwei Dickhäuter. Ein Elektrozaun hält sie von der Fahrbahn fern. Verwaiste oder verletzte Tiere werden im benachbarten Elephant Transit Home aufgezogen und später wieder ausgewildert. Bei dem kleinen Elefanten, der eine Beinprothese trägt, ist das allerdings nicht möglich. Um 12.00 Uhr kriegen alle ihr Futter. Erst Milch, dann Blätter. Sie kommen mit wippenden Ohren angerannt (s. Film). Einige nehmen nachher noch ein Bad, obwohl es ohnehin wie aus Kannen schüttet. Das Zentrum wird von der Regierung geleitet. Dazu gehört ein Museum mit interessanten Elefantenfakten wie: „Babys trinken bis zu 11,4 Liter Milch täglich und lutschen an ihren Rüsseln wie Menschenkinder am Daumen.“

Allgegenwärtig sind Affen verschiedener Arten, von denen die meisten ziemlich seltsame Frisuren haben. Denen ist nichts heilig: weder die archäologischen Stätten, noch die Tempel. In Dambulla beispielsweise hat man zur Abschreckung das obere Ende des Zauns unter Strom gesetzt. Also quetschen sie sich durch die quadratischen Maschen darunter und schaffen es sogar in einen verschlossenen Papierkorb. Einige Exemplare trinken aus einem Wasserhahn. Sie können ihn auf- und zudrehen. In Kandy lauern die Biester im ehemaligen königlichen Garten, dem Udawattakele Royal Forest Park, schon am Eingang auf Touristen. In den Hotels warnen Schilder vor ihren Langfingern. In Mirissa taucht die Affenbande morgens auf dem riesigen Balkon auf (s. Film). Ich kann gerade noch die Tür schließen, da hat der Erste schon die Pfoten an der Scheibe.

Das Nationaltier von Sri Lanka ist allerdings weder ein Elefant, noch ein Affe, sondern das Riesenhörnchen. Daneben sehe ich viele gestreifte Palmenhörnchen. Eins trinkt in einem Tempel respektlos aus einer Opferschale. In Polonnaruwa beobachte ich im Hotelpool erstmals einen schwimmenden Gecko. Die Klebefüßchen tragen ihn über das Wasser und der Schwanz rudert.

Ayurveda und Curry

Bei reichen Städtern ist es heute ein Statussymbol, bei Krankheiten in eine Privatklinik zu gehen. Unser Guide Kasun jedoch sucht lieber einen Ayurveda-Arzt auf. Es gibt drei Elemente im Körper, erklärt Kasun. Geraten die aus dem Gleichgewicht, wird man krank. Ziel ist also, alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Erst gibt der Doktor ein Medikament, das die Krankheit verstärkt, dann eins, um sie zu kontrollieren, dann eins, um sie an der Wurzel auszurotten. Die traditionelle Medizin Sri Lankas ist keine Hexerei, sondern arbeitet vor allem mit Heilpflanzen. In einem Gewürzgarten erfahren wir etwas über die Einsatzmöglichkeiten von Zimt, Sandelholz, Muskatnuss, Aloe Vera & Co.

Zum Glück dienen die Gewürze nicht nur als Heilmittel, sondern peppen auch das Essen auf. In Bandarawela zeigt uns eine Frau in einem Privathaus, wie sie kocht. Zuerst setzt sie braunen Reis auf und segnet ihn. Die Singhalesen haben großen Respekt vor den Nahrungsmitteln, deshalb findet man in Sri Lanka auch kein Street Food. Schließlich bereitet die Herrin des Hauses verschiedene Currys zu: Huhn, Fisch, Kartoffeln, Aubergine und zwei Gemüsesorten, die ich noch nie gesehen habe. Alle Zutaten sind frisch. Sogar die Kokosmilch stammt nicht aus der Dose, sondern wird mühsam einer Kokosnuss abgerungen: Wir helfen dabei, das weiße Fruchtfleisch von der Schale zu raspeln und auszupressen. Die Flocken werden mit Chili zu Sombol verarbeitet. Bei den Currys kommt (anders als bei der Koch-Demonstration auf Borneo) keine fertige Paste zum Einsatz, sondern zig verschiedene Gewürze werden jeweils zusammengemischt. Immer mit dabei sind etwas Tamarind, das Bakterien abtötet, und Curryblätter. Es duftet fantastisch. Auch in den Restaurants essen wir oft ebenso günstig wie gut. Mein Lieblingsgericht heißt „Chop Chop“ (manchmal „Kottu“ genannt). Es besteht aus kleingehackten Roti-Fladen, Gemüse und Ei. Die Zubereitung ist, wie der Name schon andeutet, ohrenbetäubend. Üblicherweise essen die Einheimischen mit den Fingern der linken Hand. Dabei darf der Reis nicht über die mittleren Gelenke kommen, lernen schon die Kinder. Das Essen ist oft nur lauwarm. Klar: Keiner will sich die Finger verbrennen.

Bahn, Bus und TukTuks

Den größten Teil der Strecke reisen wir in einem privaten Minibus. Zwei Teilstücke allerdings legen wir mit dem Zug zurück. „Bereits im Jahr 1867 fauchten die ersten Dampfrosse von Colombo ins Hochland (…). Noch heute lässt die Trasse die Herzen aller Eisenbahnfans höher schlagen“, schwärmt mein Merian-Reiseführer. Wir fahren in sechs Stunden von Kandy nach Bandarawela. Zunächst gehts durch Ortschaften, dann windet sich die eingleisige Strecke durch Teeplantagen und Bergregenwald. Die gefederten Waggons schaukeln sanft hin und her. Es regnet leicht. Die Türen lassen sich während der Fahrt problemlos öffnen. Überall gucken Fahrgäste heraus. Kaum weniger berühmt ist die Bahnstrecke von Galle nach Colombo, die z.T. direkt am Meer entlangführt. Leute im Gleis? Das ist hier kein Thema: An einigen Stellen benutzen die Anwohner einen Abwasserkanal neben dem Gleis als Bürgersteig. Diesmal sind die Waggons ziemlich alt. Die Klimaanlage besteht aus einer Batterie Ventilatoren an der Decke, die nicht funktionieren. Dafür sind die Fenster offen. Der Zug hat in der Regel eine halbe Stunde Verspätung. An diesem Tag ist er pünktlich. So ist müssen wir auf unseren Minibus warten.

Ein Erlebnis sind auch unsere beiden Fahrten mit Linienbussen von Anaradhapura nach Polonnaruwa und von dort weiter nach Dambulla. Der erste Bus hat Spitzendeckchen mit Plastiküberzug auf den Sitzen, im Hintergrund läuft ein Radiosender mit bollywoodartiger Musik. Außerhalb der Städte dreht der Fahrer richtig auf und scheucht alle anderen mit der Hupe vor sich her. Kurven nimmt er so sportlich, dass wir fast von den sehr schmalen Sitzen rutschen. Der zweite Bus hat keine Spitzendeckchen, aber dafür ein noch kräftigeres Soundsystem, das locker den ratternden Motor übertönt.

Wer den Hauch des Todes spüren möchte, sollte in ein TukTuk steigen. In Kandy bringen drei der Höllenmaschinen die Gruppe vom Abendessen zurück ins Hotel, das oben am Berg liegt. Dabei liefern sich die Fahrer ein Wettrennen. In Colombo gibt unser Chauffeur auf dem Rückweg vom Restaurant trotz des irren Verkehrs Vollgas und nagelt zentimetergenau an den anderen TukTuks vorbei.

Bevor wir zwei Nächte in Malealea verbringen, machen wir von den südafrikanischen Drakensbergen aus einen Tagesausflug in den äußersten Norden Lesothos, wo die Bergkette Maloti heißt. Dafür müssen wir über den ca. 2200 Meter hohen Monantsa Pass. Die schmale, gewundene Straße wird gerade erweitert. Der Fahrer rumpelt über halbverlegtes Pflaster zwischen den Bauarbeitern hindurch. Sie tragen Decken um die Schultern. Es schneit! Die Grenzstation ist winzig und besteht nur aus einem Container. Dahinter liegt das Dorf

Bevor wir zwei Nächte in Malealea verbringen, machen wir von den südafrikanischen Drakensbergen aus einen Tagesausflug in den äußersten Norden Lesothos, wo die Bergkette Maloti heißt. Dafür müssen wir über den ca. 2200 Meter hohen Monantsa Pass. Die schmale, gewundene Straße wird gerade erweitert. Der Fahrer rumpelt über halbverlegtes Pflaster zwischen den Bauarbeitern hindurch. Sie tragen Decken um die Schultern. Es schneit! Die Grenzstation ist winzig und besteht nur aus einem Container. Dahinter liegt das Dorf  Zuerst klettern wir einen Hang hinauf zu einer Höhle mit Malereien der San, der Ureinwohner Afrikas, deren Zeichnungen ich bereits in Namibia gesehen habe. Wieder unten im Dorf halten wir an einem Haus, das eine weiße Fahne herausgehängt hat. Das heißt nicht etwa, dass die Bewohner kapitulieren: Sie haben Bier aus Maismehl hergestellt. „Noa“ heißt „Prost“ auf Sesotho, der Nationalsprache. Das Gebräu ist etwas säuerlich, aber man gewöhnt sich daran. Dann kommen wir an der winzigen Polizeidienststelle vorbei. „Gibt es hier viele Verbrechen“, frage ich. „Oh ja“, antwortet der Guide. Hier werden Marihuana („Mountain Cabbage“), Ziegen und Schafe nach Südafrika geschmuggelt.

Zuerst klettern wir einen Hang hinauf zu einer Höhle mit Malereien der San, der Ureinwohner Afrikas, deren Zeichnungen ich bereits in Namibia gesehen habe. Wieder unten im Dorf halten wir an einem Haus, das eine weiße Fahne herausgehängt hat. Das heißt nicht etwa, dass die Bewohner kapitulieren: Sie haben Bier aus Maismehl hergestellt. „Noa“ heißt „Prost“ auf Sesotho, der Nationalsprache. Das Gebräu ist etwas säuerlich, aber man gewöhnt sich daran. Dann kommen wir an der winzigen Polizeidienststelle vorbei. „Gibt es hier viele Verbrechen“, frage ich. „Oh ja“, antwortet der Guide. Hier werden Marihuana („Mountain Cabbage“), Ziegen und Schafe nach Südafrika geschmuggelt. Anschließend besuchen wir einen traditionellen Heiler. Er erzählt uns, dass seine Ausbildung ein Jahr gedauert hat. Zum Schluss wurde eine Ziege geschlachtet, deren Blut er er aus der Kehle getrunken hat, während sie noch lebte. Er ist ein Sangoma, sagt auch die Zukunft voraus. Aber nicht sehr spezifisch. Tiere heilt er nicht, denn im Gegensatz zu Menschen hätten sie keine Ahnen. Er betreibt auch keine Hexerei. Denn wenn er Menschen Schaden zufügte, würden die Vorfahren ihn bestrafen. Wenn der Sangoma etwas nicht heilen kann (z. B. Diabetes, Aids, Krebs), schickt er die Patienten weiter zu einem westlichen Arzt. Am letzten Stop lernen wir das typische Essen kennen: Morgens, mittags und abends gibt es Pap (Maisbrei). Wir bekommen eine Probe mit spinatartigem Gemüse. Vor dem Haus flämmt eine Frau gerade die Haare von einem Ziegenkopf ab. Eigentlich gibt es Fleisch nur zu besonderen Gelegenheiten, aber ein Schakal hatte das Tier getötet.

Anschließend besuchen wir einen traditionellen Heiler. Er erzählt uns, dass seine Ausbildung ein Jahr gedauert hat. Zum Schluss wurde eine Ziege geschlachtet, deren Blut er er aus der Kehle getrunken hat, während sie noch lebte. Er ist ein Sangoma, sagt auch die Zukunft voraus. Aber nicht sehr spezifisch. Tiere heilt er nicht, denn im Gegensatz zu Menschen hätten sie keine Ahnen. Er betreibt auch keine Hexerei. Denn wenn er Menschen Schaden zufügte, würden die Vorfahren ihn bestrafen. Wenn der Sangoma etwas nicht heilen kann (z. B. Diabetes, Aids, Krebs), schickt er die Patienten weiter zu einem westlichen Arzt. Am letzten Stop lernen wir das typische Essen kennen: Morgens, mittags und abends gibt es Pap (Maisbrei). Wir bekommen eine Probe mit spinatartigem Gemüse. Vor dem Haus flämmt eine Frau gerade die Haare von einem Ziegenkopf ab. Eigentlich gibt es Fleisch nur zu besonderen Gelegenheiten, aber ein Schakal hatte das Tier getötet.

Auf der Rückfahrt nach Südafrika überqueren wir wieder die Grenze und bekommen noch zwei Stempel in den Pass. Am nächsten Morgen umrunden wir Lesotho und durchqueren eine dramatisch schöne Landschaft mit grasbewachsenen Hochebenen, Staudämmen und einem Blick auf die Berge, aus denen Nebel aufsteigt. Wir fahren durch den Golden Gate Nationalpark. Am Straßenrand tummeln sich Paviane. Die rötlichen Berge erinnern etwas an Arizona. In Ladybrand kaufen wir nochmal ein, bevor wir von Westen in Maseru Bridge wieder nach Lesotho einreisen. Der Grenzübergang ist erheblich größer, als der vom Vortag. Schließlich ist Maseru die Hauptstadt. Dann holpern wie über den 2001 Meter hohen Gates of Paradise Pass bis nach

Auf der Rückfahrt nach Südafrika überqueren wir wieder die Grenze und bekommen noch zwei Stempel in den Pass. Am nächsten Morgen umrunden wir Lesotho und durchqueren eine dramatisch schöne Landschaft mit grasbewachsenen Hochebenen, Staudämmen und einem Blick auf die Berge, aus denen Nebel aufsteigt. Wir fahren durch den Golden Gate Nationalpark. Am Straßenrand tummeln sich Paviane. Die rötlichen Berge erinnern etwas an Arizona. In Ladybrand kaufen wir nochmal ein, bevor wir von Westen in Maseru Bridge wieder nach Lesotho einreisen. Der Grenzübergang ist erheblich größer, als der vom Vortag. Schließlich ist Maseru die Hauptstadt. Dann holpern wie über den 2001 Meter hohen Gates of Paradise Pass bis nach  Die Malealea Lodge hat einen herrlichen Garten, in dem u.a. eine Pfauenfamilie herumspaziert. Gegründet wurde sie von Südafrikanern aus Bloemfontain, die sie inzwischen in der dritten Generation führen. Das umgebende Dorf wird mit einbezogen. Jeden Abend treten Bands und Chöre aus der Umgebung auf. Einheimische Guides veranstalten Village Walks und Wanderungen. Mit zwei Mitreisenden nehme ich das Angebot an und ziehe mit Emmanuel los. Kurz nach neun Uhr brechen wir auf. Unterwegs begegnen uns immer wieder Hirten mit Ziegen, Schafen und Kühen. Die meisten tragen die traditionellen Decken oder zumindest Wollmützen. Dabei hatte das Wetter endlich ein Einsehen: Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint angenehm warm. Nur wo der Wind hinkommt, ist es etwas kühler. Überall blühen die Wildblumen. Erst geht es über eine ca. 1800 Meter gelegene Hochebene, dann 120 Meter tief hinunter in die Pitseng Gorge. Durch die Schlucht laufen wir zu Felsenpools. Das Wasser ist eisig. Trotzdem hüpfen wir drei Wanderer ganz kurz hinein und machen ein Selfie.

Die Malealea Lodge hat einen herrlichen Garten, in dem u.a. eine Pfauenfamilie herumspaziert. Gegründet wurde sie von Südafrikanern aus Bloemfontain, die sie inzwischen in der dritten Generation führen. Das umgebende Dorf wird mit einbezogen. Jeden Abend treten Bands und Chöre aus der Umgebung auf. Einheimische Guides veranstalten Village Walks und Wanderungen. Mit zwei Mitreisenden nehme ich das Angebot an und ziehe mit Emmanuel los. Kurz nach neun Uhr brechen wir auf. Unterwegs begegnen uns immer wieder Hirten mit Ziegen, Schafen und Kühen. Die meisten tragen die traditionellen Decken oder zumindest Wollmützen. Dabei hatte das Wetter endlich ein Einsehen: Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint angenehm warm. Nur wo der Wind hinkommt, ist es etwas kühler. Überall blühen die Wildblumen. Erst geht es über eine ca. 1800 Meter gelegene Hochebene, dann 120 Meter tief hinunter in die Pitseng Gorge. Durch die Schlucht laufen wir zu Felsenpools. Das Wasser ist eisig. Trotzdem hüpfen wir drei Wanderer ganz kurz hinein und machen ein Selfie. Anschließend kraxeln wir steil bergauf aus der Schlucht heraus über eine Hochebene zu weiteren Felszeichnungen der San, zu denen man wieder herabklettern muss. Die Malereien sind meist ziemlich niedrig angebracht, weil die Buschmänner so klein waren. Sie sind ziemlich verblasst. Es gibt drei, von denen die dritte schwer zugänglich ist. Die anderen beiden sind ca. 800 und 900 Jahre alt, wobei die Zeichentechnik 27.000 Jahre zurückgeht. Dargestellt werden vor allem Tiere, aber auch Tänzer und Jäger. Besonders fällt eine Figur auf, deren Penis mit einem Balken bedeckt ist. Das bezog sich wohl darauf, dass es einem neuem Jäger nicht erlaubt war, dem ersten Tier, das er mit einem vergifteten Pfeil getroffen hatte, zu folgen. Während die anderen dem Tier auf der Spur blieben und auf seinen Tod warteten, musste er im Camp bleiben. Da die Buschmänner an eine besondere Beziehung zwischen dem neuen Jäger und seiner ersten Beute glaubten, durfte er nicht urinieren – das Tier hätte dasselbe getan und das Gift aus dem Körper gespült. Kurz vor den Felszeichnungen erleben wir eine Überraschung: Ein Chor aus 36 Kindern singt in einer Höhle für die Besucher. Sie stammen aus den umliegenden Dörfern und haben gerade Schulferien.

Anschließend kraxeln wir steil bergauf aus der Schlucht heraus über eine Hochebene zu weiteren Felszeichnungen der San, zu denen man wieder herabklettern muss. Die Malereien sind meist ziemlich niedrig angebracht, weil die Buschmänner so klein waren. Sie sind ziemlich verblasst. Es gibt drei, von denen die dritte schwer zugänglich ist. Die anderen beiden sind ca. 800 und 900 Jahre alt, wobei die Zeichentechnik 27.000 Jahre zurückgeht. Dargestellt werden vor allem Tiere, aber auch Tänzer und Jäger. Besonders fällt eine Figur auf, deren Penis mit einem Balken bedeckt ist. Das bezog sich wohl darauf, dass es einem neuem Jäger nicht erlaubt war, dem ersten Tier, das er mit einem vergifteten Pfeil getroffen hatte, zu folgen. Während die anderen dem Tier auf der Spur blieben und auf seinen Tod warteten, musste er im Camp bleiben. Da die Buschmänner an eine besondere Beziehung zwischen dem neuen Jäger und seiner ersten Beute glaubten, durfte er nicht urinieren – das Tier hätte dasselbe getan und das Gift aus dem Körper gespült. Kurz vor den Felszeichnungen erleben wir eine Überraschung: Ein Chor aus 36 Kindern singt in einer Höhle für die Besucher. Sie stammen aus den umliegenden Dörfern und haben gerade Schulferien.

In einem Bogen geht es leicht bergauf zurück zum Dorf Makhomalong, das wir am Ende der Wanderung besichtigen. Es ist eins von 14 Dörfern, die zur Region Malealea gehören, und hat ca. 800 Einwohner. Am Rand liegt der Friedhof. In Lesotho werden die Toten nicht verbrannt, sondern begraben. Auf vielen Gräbern sind Kreuze, denn die meisten Bewohner sind Christen. Einige sind richtig alt geworden. „Wir haben auch eine 95-jährige Frau im Dorf“, sagt Emmanuel. Anschließend kommen wir am Haus des „Chiefs“ vorbei. Das Dorfoberhaupt wacht u. a. über das freie Land, das keinem gehört. Will jemand darauf ein Häuschen bauen, kann er es sich zuteilen lassen. Außerdem kümmert sich der Chief um die Ärmsten der Armen und gibt ihnen zu essen. In dieses Amt wird man nicht gewählt, es wird vererbt. Zurzeit hat es eine Frau inne, die die Stellung für ihren Sohn hält. Der kann erst Chief werden, wenn er 30 Jahre alt ist. Weiter gehts zum „Craftcenter“, einem kleinen Shop mit Kunsthandwerk und Souvenirs, die von Aidswaisen (Lesotho hat nach Swasiland die zweithöchste HIV-Rate der Welt) gefertigt wurden.

In einem Bogen geht es leicht bergauf zurück zum Dorf Makhomalong, das wir am Ende der Wanderung besichtigen. Es ist eins von 14 Dörfern, die zur Region Malealea gehören, und hat ca. 800 Einwohner. Am Rand liegt der Friedhof. In Lesotho werden die Toten nicht verbrannt, sondern begraben. Auf vielen Gräbern sind Kreuze, denn die meisten Bewohner sind Christen. Einige sind richtig alt geworden. „Wir haben auch eine 95-jährige Frau im Dorf“, sagt Emmanuel. Anschließend kommen wir am Haus des „Chiefs“ vorbei. Das Dorfoberhaupt wacht u. a. über das freie Land, das keinem gehört. Will jemand darauf ein Häuschen bauen, kann er es sich zuteilen lassen. Außerdem kümmert sich der Chief um die Ärmsten der Armen und gibt ihnen zu essen. In dieses Amt wird man nicht gewählt, es wird vererbt. Zurzeit hat es eine Frau inne, die die Stellung für ihren Sohn hält. Der kann erst Chief werden, wenn er 30 Jahre alt ist. Weiter gehts zum „Craftcenter“, einem kleinen Shop mit Kunsthandwerk und Souvenirs, die von Aidswaisen (Lesotho hat nach Swasiland die zweithöchste HIV-Rate der Welt) gefertigt wurden. Viele Häuser haben stachelige Agaven und Kakteen als Zäune. Die Agaven liefern gleichzeitig Hautcreme und Medizin, die Kakteen essbare Früchte. Zum Abschluss betreten wir eine Hütte, vor der eine gelbe Flagge weht. Weiß bedeutet „Hier gibts Bier aus Maismehl“ und Rot weist auf Lebensmittel hin – das wissen wir ja schon von unserem Besuch in

Viele Häuser haben stachelige Agaven und Kakteen als Zäune. Die Agaven liefern gleichzeitig Hautcreme und Medizin, die Kakteen essbare Früchte. Zum Abschluss betreten wir eine Hütte, vor der eine gelbe Flagge weht. Weiß bedeutet „Hier gibts Bier aus Maismehl“ und Rot weist auf Lebensmittel hin – das wissen wir ja schon von unserem Besuch in

Der Campingplatz befindet sich direkt am Meer und ist dicht mit Bäumen bewachsen. Die streunenden Hunde am Strand schließen sich uns an. Einer schläft später im Kreis der Zelte. Abends gehen wir im nahen Dorf essen. Das Restaurant „Amigo’s“ ist gut und zum Glück teilweise überdacht. Kaum haben wir bestellt, bricht ein Gewitter los. Der Besitzer hört einen Mitreisenden und mich deutsch miteinander reden und spricht uns an. Er stammt aus Südafrika und hat deutsche Eltern. Nachher gehen wir nebenan in die Bar „The Drunken Clam“.

Der Campingplatz befindet sich direkt am Meer und ist dicht mit Bäumen bewachsen. Die streunenden Hunde am Strand schließen sich uns an. Einer schläft später im Kreis der Zelte. Abends gehen wir im nahen Dorf essen. Das Restaurant „Amigo’s“ ist gut und zum Glück teilweise überdacht. Kaum haben wir bestellt, bricht ein Gewitter los. Der Besitzer hört einen Mitreisenden und mich deutsch miteinander reden und spricht uns an. Er stammt aus Südafrika und hat deutsche Eltern. Nachher gehen wir nebenan in die Bar „The Drunken Clam“.

Die Fahrt geht zunächst durch sanfte Hügel zwischen saftig grünen Feldern hindurch. Sieht nicht übermäßig exotisch aus. Zum

Die Fahrt geht zunächst durch sanfte Hügel zwischen saftig grünen Feldern hindurch. Sieht nicht übermäßig exotisch aus. Zum  Es gibt wegen der Elefanten im Park viele tote Bäume. Dazwischen grasen Impalas mit schwarzen Streifen am Hintern, die ein „M“ formen. „Mac Donald’s für Löwen“, meint Mavela. Die „Big Five“ sehen wir aus unserem Spaziergang nicht, dafür u.a. einen rückwärts laufenden Käfer, der Ameisen fängt und stirbt, wenn er sich paart. Es ist ein „antlion“ , einer der „Small Five“. Die anderen sind „buffalo weaver“, „leopard tortoise“, „elephant screw“ und „rhino beetle“. Daneben gibt es noch die „Ugly Five“: Marabu, Gnu, Hyäne, Geier und Warzenschwein. Mavela würde allerdings lieber statt der Gnus lieber Paviane in die Liste aufnehmen.

Es gibt wegen der Elefanten im Park viele tote Bäume. Dazwischen grasen Impalas mit schwarzen Streifen am Hintern, die ein „M“ formen. „Mac Donald’s für Löwen“, meint Mavela. Die „Big Five“ sehen wir aus unserem Spaziergang nicht, dafür u.a. einen rückwärts laufenden Käfer, der Ameisen fängt und stirbt, wenn er sich paart. Es ist ein „antlion“ , einer der „Small Five“. Die anderen sind „buffalo weaver“, „leopard tortoise“, „elephant screw“ und „rhino beetle“. Daneben gibt es noch die „Ugly Five“: Marabu, Gnu, Hyäne, Geier und Warzenschwein. Mavela würde allerdings lieber statt der Gnus lieber Paviane in die Liste aufnehmen.

Janosch hat Recht: Panama ist wirklich schön! Wie Costa Rica bietet das relativ kleine Land die Küsten zweier Ozeane mit Hochland dazwischen. Touristisch ist es noch nicht so erschlossen und sehr ursprünglich. Von Puerto Viejo de Talamanca in Costa Rica fahren wir mit einem Minivan durch endlose Bananenplantagen (Chiquita, vormals United Fruit Company) weiter an der Karibikküste entlang nach Sixaola an der Grenze zu Panama, die von einem Fluss gebildet wird. Zu Fuß gehts über eine Brücke nach Guabito. Dort wartet ein anderer Van, der uns nach Almirante bringt. Mit einer Fähre setzen wir zur

Janosch hat Recht: Panama ist wirklich schön! Wie Costa Rica bietet das relativ kleine Land die Küsten zweier Ozeane mit Hochland dazwischen. Touristisch ist es noch nicht so erschlossen und sehr ursprünglich. Von Puerto Viejo de Talamanca in Costa Rica fahren wir mit einem Minivan durch endlose Bananenplantagen (Chiquita, vormals United Fruit Company) weiter an der Karibikküste entlang nach Sixaola an der Grenze zu Panama, die von einem Fluss gebildet wird. Zu Fuß gehts über eine Brücke nach Guabito. Dort wartet ein anderer Van, der uns nach Almirante bringt. Mit einer Fähre setzen wir zur  So erkunde ich den Achipel vom Wasser aus. Am ersten Abend machen wir einen Abstecher nach Bocas Town auf der benachbarten Hauptinsel. Dort befindet sich auch der postkartenmäßige Starfish Beach, der seinem Namen alle Ehre macht. Überall liegen große orangene und gelbe Seesterne im Sand. Die Delphine in der Dolphin Bay zeigen sich leider nur kurz. Wunderschön sind die Isla Zapatilla Norte im Nationalpark östlich der Isla Bastimentos und der Felsen Bird Island nördlich der Hauptinsel, wo Weißbauchtölpel, Rotschnabel-Tropikvögel, Prachtfregattvögel und Braunpelikane leben. Eine besondere Vogelbegegnung haben wir in einem Hotel am Ostende der Isla Bastimentos. Am Ende des Steges hocken zwei rote Aras am Weg, die miteinander schmusen. Dann hüpfen sie hinter eine kleine Hütte und gucken neugierig um die Ecke. Als eine Mitreisende einen Schritt auf die Papageien zugeht, um ein Foto zu machen, schnellt einer hervor und hackt ihr ohne Vorwarnung in den Fuß. Kurz darauf greift er einen Mann an, der an ihm vorbeilaufen will. Später erfahren wir, dass er als gefiederter Wachhund berühmt-berüchtigt ist. Ein echtes Übel-Geflügel! Direkt bei dem Hotel kann man in den Mangroven schnorcheln. In der Nähe befindet sich ein Unterwasser-Garten mit einer unglaublich bunten Vielfalt an Korallen.

So erkunde ich den Achipel vom Wasser aus. Am ersten Abend machen wir einen Abstecher nach Bocas Town auf der benachbarten Hauptinsel. Dort befindet sich auch der postkartenmäßige Starfish Beach, der seinem Namen alle Ehre macht. Überall liegen große orangene und gelbe Seesterne im Sand. Die Delphine in der Dolphin Bay zeigen sich leider nur kurz. Wunderschön sind die Isla Zapatilla Norte im Nationalpark östlich der Isla Bastimentos und der Felsen Bird Island nördlich der Hauptinsel, wo Weißbauchtölpel, Rotschnabel-Tropikvögel, Prachtfregattvögel und Braunpelikane leben. Eine besondere Vogelbegegnung haben wir in einem Hotel am Ostende der Isla Bastimentos. Am Ende des Steges hocken zwei rote Aras am Weg, die miteinander schmusen. Dann hüpfen sie hinter eine kleine Hütte und gucken neugierig um die Ecke. Als eine Mitreisende einen Schritt auf die Papageien zugeht, um ein Foto zu machen, schnellt einer hervor und hackt ihr ohne Vorwarnung in den Fuß. Kurz darauf greift er einen Mann an, der an ihm vorbeilaufen will. Später erfahren wir, dass er als gefiederter Wachhund berühmt-berüchtigt ist. Ein echtes Übel-Geflügel! Direkt bei dem Hotel kann man in den Mangroven schnorcheln. In der Nähe befindet sich ein Unterwasser-Garten mit einer unglaublich bunten Vielfalt an Korallen. Weiter gehts von Almirante aus mit einem Minibus Richtung Süden. Die kurvige Straße windet sich in die Berge, ein Faultier kriecht über die Fahrbahn. Der Kühler des ältlichen Wagens beginnt zu kochen. Nach einer Verschnaufpause schafft er es doch noch über den Pass. In der Kleinstadt

Weiter gehts von Almirante aus mit einem Minibus Richtung Süden. Die kurvige Straße windet sich in die Berge, ein Faultier kriecht über die Fahrbahn. Der Kühler des ältlichen Wagens beginnt zu kochen. Nach einer Verschnaufpause schafft er es doch noch über den Pass. In der Kleinstadt  Bei der Abfahrt sitzt am Haupteingang eine Motte, die so groß wie meine Hand ist. Ihre Flügel wackeln im Wind, Es sieht fast so aus, als würde sie uns hinterherwinken. Wieder steigen wir in Boquete in einen Minivan um. Bei einem Abstecher in den Supermarkt will ich für abends eine kleine Flasche Wein und eine Einmalportion Pringles erstehen. Die Verkäuferin zeigt auf den Wein und sagt etwas, von dem ich nur „diez“ und „liquor“ verstehe. Muss man mindestens zehn sein, um hier Alkohol zu kaufen? Will sie meinen Ausweis sehen? Ein Kollege kommt hinzu und übersetzt, dass man vor zehn Uhr morgens keinen Alkohol bekommen kann. Blick auf die Uhr: zehn vor zehn. Also nur die Pringles. Der australische Mitreisende hinter mir muss sein Bier stehenlassen. Unser Guide Vin erklärt uns, dass der Supermarkt erzkonservativen Evangelikalen gehört. Ohnehin gibt es in Panama schräge Sitten. Am Nationalfeiertag, der drei Tage dauert, wird gar kein Alkohol verkauft, was er auch nicht wusste – „war eine trockene Angelegenheit“. Vin stammt aus

Bei der Abfahrt sitzt am Haupteingang eine Motte, die so groß wie meine Hand ist. Ihre Flügel wackeln im Wind, Es sieht fast so aus, als würde sie uns hinterherwinken. Wieder steigen wir in Boquete in einen Minivan um. Bei einem Abstecher in den Supermarkt will ich für abends eine kleine Flasche Wein und eine Einmalportion Pringles erstehen. Die Verkäuferin zeigt auf den Wein und sagt etwas, von dem ich nur „diez“ und „liquor“ verstehe. Muss man mindestens zehn sein, um hier Alkohol zu kaufen? Will sie meinen Ausweis sehen? Ein Kollege kommt hinzu und übersetzt, dass man vor zehn Uhr morgens keinen Alkohol bekommen kann. Blick auf die Uhr: zehn vor zehn. Also nur die Pringles. Der australische Mitreisende hinter mir muss sein Bier stehenlassen. Unser Guide Vin erklärt uns, dass der Supermarkt erzkonservativen Evangelikalen gehört. Ohnehin gibt es in Panama schräge Sitten. Am Nationalfeiertag, der drei Tage dauert, wird gar kein Alkohol verkauft, was er auch nicht wusste – „war eine trockene Angelegenheit“. Vin stammt aus  Auf dem Weg nach Südosten wird die Gegend trockener. Auf sonnenverbrannten Grasflächen stehen viele Rinder. Schließlich erreichen wir das Örtchen

Auf dem Weg nach Südosten wird die Gegend trockener. Auf sonnenverbrannten Grasflächen stehen viele Rinder. Schließlich erreichen wir das Örtchen  Die Panamericana bringt uns schließlich in die Hauptstadt, die viel schöner ist, als erwartet. Unterwegs machen wir einen Abstecher zu den „Miraflores Locks“. Bei den Schleusen auf der Pazifikseite des berühmten Kanals befindet sich ein Museum mit Aussichtsterrasse. Wir sehen gerade noch, wie ein Frachtschiff, das rechts und links nur ein paar Zentimeter Platz hat, sich herauswindet. Ich stelle mir vor, wie es sich für Weltumsegler anfühlen muss, mitgeschleust zu werden. Nebenan entstehen neue Schleusen für ganz große Pötte, die eigentlich im Januar eingeweiht werden sollten. Streiks haben das verhindert. Jetzt sollen sie im Mai eröffnet werden… Der bisherige Kanal ist zwischen 1903 und 1914 von 45.000 Menschen gebaut worden. Die Erweiterung ist die derzeit größte Baustelle der Welt.

Die Panamericana bringt uns schließlich in die Hauptstadt, die viel schöner ist, als erwartet. Unterwegs machen wir einen Abstecher zu den „Miraflores Locks“. Bei den Schleusen auf der Pazifikseite des berühmten Kanals befindet sich ein Museum mit Aussichtsterrasse. Wir sehen gerade noch, wie ein Frachtschiff, das rechts und links nur ein paar Zentimeter Platz hat, sich herauswindet. Ich stelle mir vor, wie es sich für Weltumsegler anfühlen muss, mitgeschleust zu werden. Nebenan entstehen neue Schleusen für ganz große Pötte, die eigentlich im Januar eingeweiht werden sollten. Streiks haben das verhindert. Jetzt sollen sie im Mai eröffnet werden… Der bisherige Kanal ist zwischen 1903 und 1914 von 45.000 Menschen gebaut worden. Die Erweiterung ist die derzeit größte Baustelle der Welt. Perfektes Timing: Wir erreichen

Perfektes Timing: Wir erreichen

Ebenfalls fantastisch sind die Menschen. Das merke ich noch einmal, als ich zum Flughafen muss. Am nächsten Tag ist Nationalfeiertag, der Präsident besucht Ponta Delgada und die Innenstadt ist schon gesperrt. So kommt das bestellte Taxi im Verkehrschaos nicht zum zentral gelegenen Hotel Camoes durch. Ich irre mit meinem Gepäck Richtung Hafen, wo ich eine Gruppe Polizisten und Offizielle sehe. Als ich verzweifelt frage, was ich tun soll, erbarmt sich einer der Polizisten und fährt mich mit einem Kollegen im Streifenwagen hin.

Ebenfalls fantastisch sind die Menschen. Das merke ich noch einmal, als ich zum Flughafen muss. Am nächsten Tag ist Nationalfeiertag, der Präsident besucht Ponta Delgada und die Innenstadt ist schon gesperrt. So kommt das bestellte Taxi im Verkehrschaos nicht zum zentral gelegenen Hotel Camoes durch. Ich irre mit meinem Gepäck Richtung Hafen, wo ich eine Gruppe Polizisten und Offizielle sehe. Als ich verzweifelt frage, was ich tun soll, erbarmt sich einer der Polizisten und fährt mich mit einem Kollegen im Streifenwagen hin.