1. Reise 2020

Langweer – Starteiland – Nieuwe Kruispolle – Stavoren – Heeg – Idskenhuizen – Lemmer – Sloten – Langweer

2. Reise 2021

Lemmer – Enkhuizen – Stavoren – Lemmer

Mit dem Hasen auf Tour

Obwohl (oder vielleicht weil) die Niederlande so nah liegen, hatte ich dort zuletzt in den 1980ern Urlaub gemacht. 2020 kehre ich schließlich zurück. Eigentlich wollte ich Ende September ein zweites Mal nach Madagaskar, um den Westen zu sehen. Aber kaum hatte ich die Reise gebucht, kam Corona. Und war gekommen, um zu bleiben. Der Pandemie fiel zunächst Anfang Juni der geplante Besuch auf der schottischen Insel Skye zum Opfer. Diese Woche blieb ich zu Hause in Essen (bei mäßigem Wetter). Nun hatte ich im Herbst zwei weitere Wochen Urlaub und brauchte dringend Tapetenwechsel. Für Fernziele bestand nach wie vor eine Reisewarnung, und auch in Europa wurde es immer enger. Daher die Idee: Ich schnalle mir mein Segelboot „Rasender Hase“ hinter das Auto und gehe damit in der Nähe auf Tour.

Mehrere Mitglieder meines Yachtclubs empfehlen mir die niederländische Provinz Friesland. Mit ihren zahlreichen Seen und Kanälen ist sie ideal für ein kleines Boot mit wenig Tiefgang und auch für Anfänger geeignet. Ich fasse mir ein Herz: Auf gehts!

Freitag, 18.09.2020: Duisburg – Langweer

Als ich mit dem Hasen in Duisburg losfahre, muss ich an die Liedzeile von Peter Fox denken: „Mein Teich ist zu klein…“ Es geht auf die A3 direkt in die Niederlande. Nach gut zweieinhalb Stunden fahre ich von der Autobahn ab. Das letzte Stück führt durch zwei Kreisverkehre (die ich schon ohne Trailer hasse) und zwei sehr hübsche Dörfer mit sehr engen Straßen. Natürlich kommen mir an den haarigsten Stellen eine fahrbare Pommesbude, ein Lkw und ein Bus entgegen. Trotzdem schaffe ich heil nach Langweer, frühzeitig für meinen Kran-Termin. Das Einkranen verzögert sich etwas, was gut passt, da der Hase wie ein Rollbraten verschnürt ist. Ich habe gerade die Leinen entwirrt, als der Hafenmeister mich rückwärts einweist (so klappt es…) und blitzschnell ins Wasser bringt. Dann hilft er mir noch, den Mast zu stellen und weist mir eine freie Box zu. Die ist viel zu groß für den kleinen Hasen. Elegant lege ich am Steg an und merke dann, dass ich die Heckleinen schon beim Passieren über einen der hinteren Dalben hätte werfen müssen. Die stehen einige Meter vom Steg weg und ich bin leider kein Cowgirl. Lassowerfen liegt mir nicht. Notgedrungen muss ich mit dem Motor wieder rückwärts raus, bis ich die Leine endlich drüber bekomme. Zum Glück versperrt das große Schiff neben mir die Sicht auf mein missglücktes Manöver. Dann bin ich aber fest, baue bei schönstem Wetter den Rest auf und setzte zum Abschluss meine niederländische Gastflagge.

Als ich mit dem Hasen in Duisburg losfahre, muss ich an die Liedzeile von Peter Fox denken: „Mein Teich ist zu klein…“ Es geht auf die A3 direkt in die Niederlande. Nach gut zweieinhalb Stunden fahre ich von der Autobahn ab. Das letzte Stück führt durch zwei Kreisverkehre (die ich schon ohne Trailer hasse) und zwei sehr hübsche Dörfer mit sehr engen Straßen. Natürlich kommen mir an den haarigsten Stellen eine fahrbare Pommesbude, ein Lkw und ein Bus entgegen. Trotzdem schaffe ich heil nach Langweer, frühzeitig für meinen Kran-Termin. Das Einkranen verzögert sich etwas, was gut passt, da der Hase wie ein Rollbraten verschnürt ist. Ich habe gerade die Leinen entwirrt, als der Hafenmeister mich rückwärts einweist (so klappt es…) und blitzschnell ins Wasser bringt. Dann hilft er mir noch, den Mast zu stellen und weist mir eine freie Box zu. Die ist viel zu groß für den kleinen Hasen. Elegant lege ich am Steg an und merke dann, dass ich die Heckleinen schon beim Passieren über einen der hinteren Dalben hätte werfen müssen. Die stehen einige Meter vom Steg weg und ich bin leider kein Cowgirl. Lassowerfen liegt mir nicht. Notgedrungen muss ich mit dem Motor wieder rückwärts raus, bis ich die Leine endlich drüber bekomme. Zum Glück versperrt das große Schiff neben mir die Sicht auf mein missglücktes Manöver. Dann bin ich aber fest, baue bei schönstem Wetter den Rest auf und setzte zum Abschluss meine niederländische Gastflagge.

Dass es nach Sonnenuntergang kühl wird macht mir in meinem Daunenschlafsack nichts, aber es wird sehr feucht (Tau). Als mich dann noch Mücken überfallen, verziehe ich mich in die Kajüte. Weil ich den Kasten mit dem Stromanschluss, der ohnehin einige Stege weiter ist, nicht aufkriege, mache ich mir auf meinem Mini-Festbrennstoffkocher Wasser für einen asiatischen Nudelcup heiß. Ich habe keine Energie mehr, um im Dorf nach einem Restaurant zu suchen. Der Liegeplatz ist windgeschützt, aber bei der Anreise bin ich an einem der Seen vorbeigekommen, der kleine Schaumkronen hatte. Das wird morgen spannend! Ich will mich mit zwei befreundeten Paaren im Sneeker Meer treffen.

Dass es nach Sonnenuntergang kühl wird macht mir in meinem Daunenschlafsack nichts, aber es wird sehr feucht (Tau). Als mich dann noch Mücken überfallen, verziehe ich mich in die Kajüte. Weil ich den Kasten mit dem Stromanschluss, der ohnehin einige Stege weiter ist, nicht aufkriege, mache ich mir auf meinem Mini-Festbrennstoffkocher Wasser für einen asiatischen Nudelcup heiß. Ich habe keine Energie mehr, um im Dorf nach einem Restaurant zu suchen. Der Liegeplatz ist windgeschützt, aber bei der Anreise bin ich an einem der Seen vorbeigekommen, der kleine Schaumkronen hatte. Das wird morgen spannend! Ich will mich mit zwei befreundeten Paaren im Sneeker Meer treffen.

Samstag, 19.09.2020: Langweer – Starteiland

Bevor ich in See steche, mache ich einen kleinen Rundgang durchs Dorf und hole mir in einer Bäckerei einen Kaffee und ein Croissant. Der Ort ist sehr hübsch, hat mehrere Hafenbecken und sogar einen kleinen Strand. Die Bedingungen sind ideal: Sonne und Wind!

Mit klopfendem Herzen fahre ich aus dem Hafen hinaus in die Langweerder Wielen, wo ich in Ruhe mein Segel setzen kann. Dummerweise ist die Vorschot verdreht, und ich muss in den Bug klettern. Aber dann passt alles. Es ist ziemlich viel Betrieb. Ungewohnt sind die vielen Motorboote. Ich überquere den See und fahre in einen kleinen Kanal ein. Die Ufer sind von Schilf gesäumt und zunächst kommt der Wind schön von der Seite. Gut, dass ich ein Schiffs-Navi habe. Was ist das für ein Labyrinth von Kanälen! Wenn sich zwei kreuzen, sieht man manchmal Segelboote wie über Land fahren.

Mit klopfendem Herzen fahre ich aus dem Hafen hinaus in die Langweerder Wielen, wo ich in Ruhe mein Segel setzen kann. Dummerweise ist die Vorschot verdreht, und ich muss in den Bug klettern. Aber dann passt alles. Es ist ziemlich viel Betrieb. Ungewohnt sind die vielen Motorboote. Ich überquere den See und fahre in einen kleinen Kanal ein. Die Ufer sind von Schilf gesäumt und zunächst kommt der Wind schön von der Seite. Gut, dass ich ein Schiffs-Navi habe. Was ist das für ein Labyrinth von Kanälen! Wenn sich zwei kreuzen, sieht man manchmal Segelboote wie über Land fahren.

Mein Ziel ist Starteiland, wo ich mit Alexandra und Thorsten sowie Uwe und Melanie verabredet bin. Um den viel befahrenen Princess-Margriet-Kanal zu meiden, auf dem auch Frachtschiffe unterwegs sind, suche ich mir eine Nebenstrecke aus. Die ist dummerweise eine Sackgasse. Für mich mit meinem Acht-Meter-Mast ist an einer Autobahnbrücke, die sich nicht öffnen lässt, Schluss. Also doch auf den Kanal. Dummerweise kommt der kräftige Wind nun direkt von vorn und ich muss den Motor mitlaufen lassen. Trotzdem schaffe ich es ins Sneeker Meer und werde mit einem tollen Segelerlebnis – ständig über Rumpfgeschwindigkeit – belohnt. Ungewohnt: Der Wind ist stetig und dreht nicht dauernd. Man hat Platz, muss nicht ständig wenden. Eine herrliche Rauschefahrt bei 3 bis 5 Beaufort und strahlendem Herbstwetter. Allerdings ist es anstrengend, das Ruder zu halten, weil ungewohnt viel Wellengang herrscht. Erstmals segele ich mich müde und bin froh, als wir mit drei Booten in den Hafen von Starteiland einlaufen.

Mein Ziel ist Starteiland, wo ich mit Alexandra und Thorsten sowie Uwe und Melanie verabredet bin. Um den viel befahrenen Princess-Margriet-Kanal zu meiden, auf dem auch Frachtschiffe unterwegs sind, suche ich mir eine Nebenstrecke aus. Die ist dummerweise eine Sackgasse. Für mich mit meinem Acht-Meter-Mast ist an einer Autobahnbrücke, die sich nicht öffnen lässt, Schluss. Also doch auf den Kanal. Dummerweise kommt der kräftige Wind nun direkt von vorn und ich muss den Motor mitlaufen lassen. Trotzdem schaffe ich es ins Sneeker Meer und werde mit einem tollen Segelerlebnis – ständig über Rumpfgeschwindigkeit – belohnt. Ungewohnt: Der Wind ist stetig und dreht nicht dauernd. Man hat Platz, muss nicht ständig wenden. Eine herrliche Rauschefahrt bei 3 bis 5 Beaufort und strahlendem Herbstwetter. Allerdings ist es anstrengend, das Ruder zu halten, weil ungewohnt viel Wellengang herrscht. Erstmals segele ich mich müde und bin froh, als wir mit drei Booten in den Hafen von Starteiland einlaufen.

Ein frühes Abendessen, weil alle hungrig sind, dann noch gemütliches Beieinandersitzen im größten Boot, der „Iron“ von Uwe. Ziemlich schnell gehen wir ins Bett. Der Liegeplatz ist nicht so geschützt wie der Gestrige. Die Wellen glucksen gegen den „Rasenden Hasen“, der leicht schaukelt. Etwas schlägt gegen den Mast, obwohl ich das Großfall eigentlich weggebunden habe. Mitten in der Nacht klettere ich aus der Kajüte, um nachzusehen. Es ist nicht das Fall, das klappert, sondern die Leine von den Lazy Jacks, die ich mit wegbinde. Ruhe ist immer noch nicht. Bei starkem Seitenwind kann ich singen: „Süßer die Wanten nie klangen…“ Überhaupt bin ich überrascht, was mein Boot alles an Geräuschen zustande bringt: Knarz, schläng, klapper, eek… Kein Wunder, dass Käse aus Holland kaum Löcher hat: Die sind alle weggeflogen!

Ein frühes Abendessen, weil alle hungrig sind, dann noch gemütliches Beieinandersitzen im größten Boot, der „Iron“ von Uwe. Ziemlich schnell gehen wir ins Bett. Der Liegeplatz ist nicht so geschützt wie der Gestrige. Die Wellen glucksen gegen den „Rasenden Hasen“, der leicht schaukelt. Etwas schlägt gegen den Mast, obwohl ich das Großfall eigentlich weggebunden habe. Mitten in der Nacht klettere ich aus der Kajüte, um nachzusehen. Es ist nicht das Fall, das klappert, sondern die Leine von den Lazy Jacks, die ich mit wegbinde. Ruhe ist immer noch nicht. Bei starkem Seitenwind kann ich singen: „Süßer die Wanten nie klangen…“ Überhaupt bin ich überrascht, was mein Boot alles an Geräuschen zustande bringt: Knarz, schläng, klapper, eek… Kein Wunder, dass Käse aus Holland kaum Löcher hat: Die sind alle weggeflogen!

Sonntag, 20.09.2020: Starteiland – Nieuwe Kruispolle

Nachdem ich mich von Alexandra und Thorsten sowie Uwe und Melanie verabschiedet habe, geht es zunächst alleine weiter. Am nächsten Wochenende allerdings will ich Uwe und Melanie in ihrem Ferienhaus in Lemmer besuchen. Doch zunächst nehme ich Kurs auf das Heeger Meer. Erst wieder durch den Princess-Margriet-Kanal (diesmal allerdings mit Rückenwind, was ein großer Unterschied ist). Dann links abbiegen durch einen weiteren Kanal, der sich schließlich ins Heeger Meer weitet. Das ist ziemlich groß (für meine Verhältnisse). Zwischendurch verliere ich die Orientierung. Zum Glück bringt mich meine Schiffs-Navi-App sofort wieder auf Kurs. Erst passiere ich die etwas größere Haseninsel. Dann erreiche ich die kleine unbewohnte Insel Nieuwe Kruispolle, an der ich anlege. Es sind sogenannte Marrekrite Plätze. Die sind mitten in der Natur, es gibt weder, Toiletten, noch Strom, noch Wasser. Dafür darf man bis zu drei Tage lang umsonst dort bleiben. Eine Privatinitiative hält die Anleger (ca. 3000 in ganz Friesland) in Schuss. Zur Unterstützung kann man für ca. 15 Euro eine Flagge kaufen. Die sind in dieser Saison allerdings schon lange ausverkauft. Ich bin wohl nicht die Einzige, die Corona-bedingt auf eine Flugreise verzichtet hat…

Nachdem ich mich von Alexandra und Thorsten sowie Uwe und Melanie verabschiedet habe, geht es zunächst alleine weiter. Am nächsten Wochenende allerdings will ich Uwe und Melanie in ihrem Ferienhaus in Lemmer besuchen. Doch zunächst nehme ich Kurs auf das Heeger Meer. Erst wieder durch den Princess-Margriet-Kanal (diesmal allerdings mit Rückenwind, was ein großer Unterschied ist). Dann links abbiegen durch einen weiteren Kanal, der sich schließlich ins Heeger Meer weitet. Das ist ziemlich groß (für meine Verhältnisse). Zwischendurch verliere ich die Orientierung. Zum Glück bringt mich meine Schiffs-Navi-App sofort wieder auf Kurs. Erst passiere ich die etwas größere Haseninsel. Dann erreiche ich die kleine unbewohnte Insel Nieuwe Kruispolle, an der ich anlege. Es sind sogenannte Marrekrite Plätze. Die sind mitten in der Natur, es gibt weder, Toiletten, noch Strom, noch Wasser. Dafür darf man bis zu drei Tage lang umsonst dort bleiben. Eine Privatinitiative hält die Anleger (ca. 3000 in ganz Friesland) in Schuss. Zur Unterstützung kann man für ca. 15 Euro eine Flagge kaufen. Die sind in dieser Saison allerdings schon lange ausverkauft. Ich bin wohl nicht die Einzige, die Corona-bedingt auf eine Flugreise verzichtet hat…

Hier wird es schon feucht, bevor es richtig dunkel ist, und die Mücken verfolgen mich durch die winzigen Lüftungsschlitze bis in die Kajüte. Ich versuche, ein Netz davor zu spannen.

Montag, 21.09.2020: Nieuwe Kruispolle – Stavoren

Ich lege gemütlich ab und treibe mit leichtem Rückenwind das Heeger Meer hinunter. Als ich auf den Kanal Richtung Stavoren abbiege, schläft der Wind ganz ein. Schließlich mache ich doch den Motor an, fahre allerdings sehr langsam, damit der Akku genug Saft hat. Es ist so ruhig, dass ich mir einen Mittagssnack genehmigen und sogar einen Cocktail mixen kann. Reggae tönt aus meinem kleinen Bluetooth-Lautsprecher, die Kühlbox nehme als Fußbank und lasse ich mich treiben. Plötzlich fällt mir auf, dass überall winzige Spinnen sind, Das ganze Boot ist voller glänzender Fäden. Sowas hatte ich auch noch nicht. Wie ich von Anderen höre, ist es aber typisch für die Gegend. In Stavoren mache ich an einer kleinen Insel direkt neben der Ijsselmeer-Schleuse fest. Strategisch richte ich das Heck zur Sonne aus. Erstmal chillen!

Ich lege gemütlich ab und treibe mit leichtem Rückenwind das Heeger Meer hinunter. Als ich auf den Kanal Richtung Stavoren abbiege, schläft der Wind ganz ein. Schließlich mache ich doch den Motor an, fahre allerdings sehr langsam, damit der Akku genug Saft hat. Es ist so ruhig, dass ich mir einen Mittagssnack genehmigen und sogar einen Cocktail mixen kann. Reggae tönt aus meinem kleinen Bluetooth-Lautsprecher, die Kühlbox nehme als Fußbank und lasse ich mich treiben. Plötzlich fällt mir auf, dass überall winzige Spinnen sind, Das ganze Boot ist voller glänzender Fäden. Sowas hatte ich auch noch nicht. Wie ich von Anderen höre, ist es aber typisch für die Gegend. In Stavoren mache ich an einer kleinen Insel direkt neben der Ijsselmeer-Schleuse fest. Strategisch richte ich das Heck zur Sonne aus. Erstmal chillen!

Ich liege wunderschön, genieße die Sonne bis zum Untergang. Für den kommenden Tag ist wieder fantastisches Wetter, aber gar kein Wind angesagt. Spontan entscheide ich, in Stavoren zu bleiben. Bei meinem kleinen Boot kosten zwei Nächte gerade mal 7,75 Euro. Das ist der günstigste Urlaub meines Lebens! Sogar Strom habe ich, schmeiße den Mini-Kühlschrank an und stelle das Tonic Water kalt. Abends esse ich in dem Restaurant direkt nebenan einen Carpaccio-Salat. Sehr lecker.

Ich liege wunderschön, genieße die Sonne bis zum Untergang. Für den kommenden Tag ist wieder fantastisches Wetter, aber gar kein Wind angesagt. Spontan entscheide ich, in Stavoren zu bleiben. Bei meinem kleinen Boot kosten zwei Nächte gerade mal 7,75 Euro. Das ist der günstigste Urlaub meines Lebens! Sogar Strom habe ich, schmeiße den Mini-Kühlschrank an und stelle das Tonic Water kalt. Abends esse ich in dem Restaurant direkt nebenan einen Carpaccio-Salat. Sehr lecker.

Dienstag, 22.09.2020: Stavoren

Wie meistens wache ich von alleine gegen 8.30 Uhr auf. Irgendetwas ist anders. Als ich die klitschnasse Dachluke wegschiebe, sehe ich, dass Nebel im Hafen hängt. Es sieht aus wie ein Aquarell. Hasi ist noch mehr zugesponnen. Er ist mehr ein Sommertyp. Nach dem Frühstück verzieht sich der Nebel und ich erkunde das Städtchen. Wirklich hübsch. Am Hafen steht Statue einer Frau, zu der es eine Legende gibt. In der Nähe ein Brunnen mit einem riesigen Fisch, der ebenfalls eine Rolle in der Geschichte spielt. Es gibt einen großen Supermarkt, in dem ich meine Vorräte aufstocke. Als ich zum Boot zurückkehre, ist es ziemlich heiß. Zum Glück ist ganz in der Nähe ein kleiner Sandstrand am Ijsselmeer. Das Wasser ist allerdings ziemlich kalt.

Wie meistens wache ich von alleine gegen 8.30 Uhr auf. Irgendetwas ist anders. Als ich die klitschnasse Dachluke wegschiebe, sehe ich, dass Nebel im Hafen hängt. Es sieht aus wie ein Aquarell. Hasi ist noch mehr zugesponnen. Er ist mehr ein Sommertyp. Nach dem Frühstück verzieht sich der Nebel und ich erkunde das Städtchen. Wirklich hübsch. Am Hafen steht Statue einer Frau, zu der es eine Legende gibt. In der Nähe ein Brunnen mit einem riesigen Fisch, der ebenfalls eine Rolle in der Geschichte spielt. Es gibt einen großen Supermarkt, in dem ich meine Vorräte aufstocke. Als ich zum Boot zurückkehre, ist es ziemlich heiß. Zum Glück ist ganz in der Nähe ein kleiner Sandstrand am Ijsselmeer. Das Wasser ist allerdings ziemlich kalt.

Am späten Nachmittag baue ich im Cockpit meines Bootes meinen kleinen heißen Stein auf und grille mir eine Aubergine. Die immer hungrigen, bettelnden Enten sind wieder sofort zur Stelle. Da ich zuviel Brot habe, teile ich mit ihnen. Ein grober Fehler (ja, das soll man sowieso nicht machen)! Zwei Erpel beginnen eine heftige Prügelei direkt neben meinem Boot. Das Wasser spritzt auf mich, meine Kissen und sogar auf mein Essen. Diese Entenarschlöcher! Jetzt gibt es nichts mehr, der Rest wandert leider in die Tonne.

Am späten Nachmittag baue ich im Cockpit meines Bootes meinen kleinen heißen Stein auf und grille mir eine Aubergine. Die immer hungrigen, bettelnden Enten sind wieder sofort zur Stelle. Da ich zuviel Brot habe, teile ich mit ihnen. Ein grober Fehler (ja, das soll man sowieso nicht machen)! Zwei Erpel beginnen eine heftige Prügelei direkt neben meinem Boot. Das Wasser spritzt auf mich, meine Kissen und sogar auf mein Essen. Diese Entenarschlöcher! Jetzt gibt es nichts mehr, der Rest wandert leider in die Tonne.

Mittwoch, 23.09.2020: Stavoren – Heeg

Das ist der beste Segeltag des Törns! Ich starte in Stavoren mit wenig Wind, der schnell auffrischt. Zum Glück kommt er von hinten. Vor einer Klappbrücke nehme ich die Segel runter und beschließe, zu reffen. Weil das bei den heftigen Böen nicht so einfach ist, gehe ich gleich ins 2. Reff. Eine gute Entscheidung! Trotzdem surfe ich den größten Teil des Weges mit bis zu 6,3 Knoten. Richtig Spaß macht es auf dem Heeger Meer. Probeweise versuche ich mal, in der Gegenrichtung zu kreuzen. Gleich klatschen die Wellen über den Bug. Schnell drehe ich wieder um. Gut, dass ich heute nicht in die Gegenrichtung wollte…

Das ist der beste Segeltag des Törns! Ich starte in Stavoren mit wenig Wind, der schnell auffrischt. Zum Glück kommt er von hinten. Vor einer Klappbrücke nehme ich die Segel runter und beschließe, zu reffen. Weil das bei den heftigen Böen nicht so einfach ist, gehe ich gleich ins 2. Reff. Eine gute Entscheidung! Trotzdem surfe ich den größten Teil des Weges mit bis zu 6,3 Knoten. Richtig Spaß macht es auf dem Heeger Meer. Probeweise versuche ich mal, in der Gegenrichtung zu kreuzen. Gleich klatschen die Wellen über den Bug. Schnell drehe ich wieder um. Gut, dass ich heute nicht in die Gegenrichtung wollte…

Der Spaß hört erst auf, als ich die Segel runternehmen möchte. Die Rollfock verknotet sich und flattert oben immer noch. Keine Chance, das jetzt am Bug zu ordnen. Das Schiff will nun partout nicht in den Wind drehen. Dennoch kann ich das Großsegel schließlich runterziehen. Im Hafen in Heeg mache ich erstmal direkt an einem Steg vor Kopf fest. Dann bekomme ich eine vergleichsweise kleine Box zugewiesen. An der fahre ich fast vorbei, muss rückwärts setzen, wobei der Wind mich in der engen Gasse schräg treibt. Schließlich schaffe ich es mit Hängen und Würgen in die Box und brauche Ewigkeiten, um das Boot festzumachen. Verdammte Dalben! Mit dem Bootshaken balanciere ich die Leine über den Poller. Erst als ich fertig bin, sehe ich die an den Seiten gespannten Seile, an denen ich mich hätte entlanghangeln können. Kurz darauf läuft direkt gegenüber ein Boot ein, und der Kapitän bittet mich, ihn anzunehmen. Natürlich helfe ich. Er heißt Leo, wir unterhalten uns angeregt und gehen schließlich in Heeg schön essen. Danach bin ich echt müde und lege mich früh in die Koje. Gut, dass ich mein selbstgebasteltes Cockpitzelt aufgezogen habe. Am Abend beginnt es, in Strömen zu regnen.

Der Spaß hört erst auf, als ich die Segel runternehmen möchte. Die Rollfock verknotet sich und flattert oben immer noch. Keine Chance, das jetzt am Bug zu ordnen. Das Schiff will nun partout nicht in den Wind drehen. Dennoch kann ich das Großsegel schließlich runterziehen. Im Hafen in Heeg mache ich erstmal direkt an einem Steg vor Kopf fest. Dann bekomme ich eine vergleichsweise kleine Box zugewiesen. An der fahre ich fast vorbei, muss rückwärts setzen, wobei der Wind mich in der engen Gasse schräg treibt. Schließlich schaffe ich es mit Hängen und Würgen in die Box und brauche Ewigkeiten, um das Boot festzumachen. Verdammte Dalben! Mit dem Bootshaken balanciere ich die Leine über den Poller. Erst als ich fertig bin, sehe ich die an den Seiten gespannten Seile, an denen ich mich hätte entlanghangeln können. Kurz darauf läuft direkt gegenüber ein Boot ein, und der Kapitän bittet mich, ihn anzunehmen. Natürlich helfe ich. Er heißt Leo, wir unterhalten uns angeregt und gehen schließlich in Heeg schön essen. Danach bin ich echt müde und lege mich früh in die Koje. Gut, dass ich mein selbstgebasteltes Cockpitzelt aufgezogen habe. Am Abend beginnt es, in Strömen zu regnen.

Donnerstag, 24.09.2020: Heeg

Die Wettervorhersage hat Recht. Die ganze Nacht schüttet es durch und der Wind nimmt nochmal zu. Auch wenn eine Nacht hier 13,75 Euro kostet, bleibe ich eine zweite Nacht. Beaufort 5 bis 8 sind mir zu heftig, und selbst im geschützten Hafen kachelt es. Das Cockpitzelt baue ich ab, denn es hat die ganze Nacht einen Höllenlärm gemacht. Außerdem scheint schon wieder die Sonne.

Die Wettervorhersage hat Recht. Die ganze Nacht schüttet es durch und der Wind nimmt nochmal zu. Auch wenn eine Nacht hier 13,75 Euro kostet, bleibe ich eine zweite Nacht. Beaufort 5 bis 8 sind mir zu heftig, und selbst im geschützten Hafen kachelt es. Das Cockpitzelt baue ich ab, denn es hat die ganze Nacht einen Höllenlärm gemacht. Außerdem scheint schon wieder die Sonne.

Dann sehe ich mir die Stadt an, kaufe Mückenspray („Es gibt dieses Jahr besonders viele“, bestätigt der Ladenbesitzer) und kühlendes Gel für meine völlig zerstochenen Arme, esse Kibbeling, gucke vom Strand aufs Heeger Meer, das wirklich nicht sehr einladend wirkt, und kehre in einem Bogen zum Yachthafen zurück. Erstmal eine warme Dusche, dann verziehe ich mich in die Kajüte, weil wieder Regen einsetzt.

Dann sehe ich mir die Stadt an, kaufe Mückenspray („Es gibt dieses Jahr besonders viele“, bestätigt der Ladenbesitzer) und kühlendes Gel für meine völlig zerstochenen Arme, esse Kibbeling, gucke vom Strand aufs Heeger Meer, das wirklich nicht sehr einladend wirkt, und kehre in einem Bogen zum Yachthafen zurück. Erstmal eine warme Dusche, dann verziehe ich mich in die Kajüte, weil wieder Regen einsetzt.

Freitag, 25.09.2020: Heeg – Idskenhuizen

Es ist immer noch ziemlich windig. Aber ich will nicht noch einen Tag in Heeg bleiben. Außerdem bin ich ja mit Uwe und Melanie in Lemmer verabredet. Zunächst beschließe ich, das Vorsegel eingepackt zu lassen. Das 2. Reff bleibt natürlich. Verdammt kalt ist es auch geworden. Während ich segelmäßig abrüste, rüste ich kleidungsmäßig auf. Definitv kein Barfußsegeln heute! Schon das Verlassen der Box ist schwierig. Als ich dann ins Heeger Meer möchte, habe ich so heftigen Gegenwind, dass ich erstmal abdrehen muss. Schließlich schaffe ich es aus der Hafeneinfahrt heraus, aber gegen den Wind Richtung Süden über das Heeger Meer zu segeln, ist unmöglich. Also biege ich links in den Kanal Richtung Osten ab. Zunächst lässt der Wind etwas nach. Ich versuche den nächsten Kanal Richtung Süden. Keine Chance. Also mit Seitenwind weiter. Doch der wird so stark, dass ich gegen das gegenüberliegende Ufer gedrückt werde. Zum Glück ist dort keine Steinböschung, sondern ein durchgehender Holzbalken. Also kämpfe ich nicht weiter gegen die Böen an. Ich hänge Fender raus und rupfe mühsam das Großsegel runter. Was nun? Hasi klebt im Schilf wie festgenagelt. Natürlich ist genau da, wo ich liege, eine fette Diestel…

Ich stelle mich schon darauf ein, die Nacht mitten im Nichts zu verbringen, da kommt ein großes Motorboot mit zwei Männern an Bord vorbei. Ob ich Hilfe brauche? „Naja, mein Motor ist zu schwach, um gegen das hier anzukommen. Könnt ihr mich eventuell ziehen?“ – „Werf die Leine rüber!“ Das ist mir nicht ganz geheuer, aber ich habe keine Wahl. „Wo möchtest du denn hin?“ – „Nach Lemmer, aber ich fahre dorthin, wo ihr hinfahrt.“ – „Wir müssen nach Idskenhuizen, das ist auf dem Weg nach Lemmer.“ Ok, ich lasse mich abschleppen. Der Start ist etwas ruckartig und führt mit Schwung durch einen überhängenden Busch. Vor mir zwei Auspüffe mit Dieselabgasen. Trotzdem werde ich nie wieder was gegen Mobo-Fahrer sagen! Sie ziehen mich weiter durch den Kanal und biegen dann rechts in das Kufurder Meer ab, das wir durchqueren. Nun geht es mit über fünf Knoten voll gegen den Wind. Während die beiden Mobo-Fahrer ein paar Meter über mir stehen und gemütlich cruisen, klatschen mir die Wellen ins Gesicht. Das untere Schott habe ich bereits im Kajüteingang, aber das Obere liegt noch in der Backskiste. Ich fische es heraus, doch die Kajüte hat schon einen Schwall Wasser abbekommen. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen wir den Hafen von Idskenhuizen. Ich bedanke mich überschwänglich bei Rettern und möchte sie auf etwas einladen, aber sie müssen nach Hause zurückfahren.

Ich stelle mich schon darauf ein, die Nacht mitten im Nichts zu verbringen, da kommt ein großes Motorboot mit zwei Männern an Bord vorbei. Ob ich Hilfe brauche? „Naja, mein Motor ist zu schwach, um gegen das hier anzukommen. Könnt ihr mich eventuell ziehen?“ – „Werf die Leine rüber!“ Das ist mir nicht ganz geheuer, aber ich habe keine Wahl. „Wo möchtest du denn hin?“ – „Nach Lemmer, aber ich fahre dorthin, wo ihr hinfahrt.“ – „Wir müssen nach Idskenhuizen, das ist auf dem Weg nach Lemmer.“ Ok, ich lasse mich abschleppen. Der Start ist etwas ruckartig und führt mit Schwung durch einen überhängenden Busch. Vor mir zwei Auspüffe mit Dieselabgasen. Trotzdem werde ich nie wieder was gegen Mobo-Fahrer sagen! Sie ziehen mich weiter durch den Kanal und biegen dann rechts in das Kufurder Meer ab, das wir durchqueren. Nun geht es mit über fünf Knoten voll gegen den Wind. Während die beiden Mobo-Fahrer ein paar Meter über mir stehen und gemütlich cruisen, klatschen mir die Wellen ins Gesicht. Das untere Schott habe ich bereits im Kajüteingang, aber das Obere liegt noch in der Backskiste. Ich fische es heraus, doch die Kajüte hat schon einen Schwall Wasser abbekommen. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen wir den Hafen von Idskenhuizen. Ich bedanke mich überschwänglich bei Rettern und möchte sie auf etwas einladen, aber sie müssen nach Hause zurückfahren.

Obwohl hier offenbar nicht viel ist, miete ich einen Liegeplatz über Nacht. Ich kann mir zwar einen aussuchen, aber es sind wieder Boxen. Ansteuern, dabei die Heckleine über den Dalben werden, was sogar klappt, aber das Boot wird von Wind sofort quergetrieben und ich hänge nun zwischen zwei Dalben. Das nächste Boot ist zum Glück weit genug weg. Wieder die Frage: Was nun? Da bietet mir ein Mann vom Ufer aus Hilfe an. Ich werfe die Bugleine und er zieht mich in die Box. Uff! Ich bin fix und fertig. Außerdem habe ich mir bei dem hektischen Anlegemanöver etwas Spitzes ins rechte Schienbein gehauen und muss erstmal die blutende Wunde verpflastern.

Obwohl hier offenbar nicht viel ist, miete ich einen Liegeplatz über Nacht. Ich kann mir zwar einen aussuchen, aber es sind wieder Boxen. Ansteuern, dabei die Heckleine über den Dalben werden, was sogar klappt, aber das Boot wird von Wind sofort quergetrieben und ich hänge nun zwischen zwei Dalben. Das nächste Boot ist zum Glück weit genug weg. Wieder die Frage: Was nun? Da bietet mir ein Mann vom Ufer aus Hilfe an. Ich werfe die Bugleine und er zieht mich in die Box. Uff! Ich bin fix und fertig. Außerdem habe ich mir bei dem hektischen Anlegemanöver etwas Spitzes ins rechte Schienbein gehauen und muss erstmal die blutende Wunde verpflastern.

Im Wind trockne ich meine Polster, lade die Batterie vom Motor wieder auf und werde langsam ruhiger. Der Tag war zwar total suboptimal, aber Hasi hat nichts Schlimmes abbekommen, ich bis auf die Wunde am Schienbein auch nicht und wir liegen fest. Als ich mich von den Strapazen erholt habe, sehe ich mir den Ort an. Ist klein. Sehr klein. Hoffentlich komme ich hier morgen wieder raus! Die Nacht bleibt erstmal ungemütlich. Der Wind reißt an meinem Vorstag und ich gehe den weiten Weg zum Waschraum im kräftigen Regen.

Im Wind trockne ich meine Polster, lade die Batterie vom Motor wieder auf und werde langsam ruhiger. Der Tag war zwar total suboptimal, aber Hasi hat nichts Schlimmes abbekommen, ich bis auf die Wunde am Schienbein auch nicht und wir liegen fest. Als ich mich von den Strapazen erholt habe, sehe ich mir den Ort an. Ist klein. Sehr klein. Hoffentlich komme ich hier morgen wieder raus! Die Nacht bleibt erstmal ungemütlich. Der Wind reißt an meinem Vorstag und ich gehe den weiten Weg zum Waschraum im kräftigen Regen.

Samstag, 26.09.2020: Idskenhuizen – Lemmer

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich über Windstille so freuen kann! Der Morgen ist eiskalt (acht Grad in der Kajüte), aber ruhig. Ich nehme eine heiße Dusche (die sind frisch renoviert und sogar im Preis inbegriffen), frühstücke und fühle mich nun bereit, wieder abzulegen. Mit Motorunterstützung (der Wind reicht nicht) fahre ich den Princess-Margriet-Kanal hinunter in das Groote Brekken. Selbst auf dem See ist so wenig Wind, dass ich den Motor mitlaufen lasse.

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich über Windstille so freuen kann! Der Morgen ist eiskalt (acht Grad in der Kajüte), aber ruhig. Ich nehme eine heiße Dusche (die sind frisch renoviert und sogar im Preis inbegriffen), frühstücke und fühle mich nun bereit, wieder abzulegen. Mit Motorunterstützung (der Wind reicht nicht) fahre ich den Princess-Margriet-Kanal hinunter in das Groote Brekken. Selbst auf dem See ist so wenig Wind, dass ich den Motor mitlaufen lasse.

Dann nehme ich die Segel runter und begebe mich in das Labyrinth der Ferienhaussiedlung De Brekken, wo Uwe und Melanie schon warten. Es ist ein geruhsamer Nachmittag auf der sehr schönen Terrasse. Sie probieren meinen E-Motor anstelle des schweren 5-PS-Viertakters an ihrem Dinghy aus. Melanie ist begeistert. Abend gehen wir in Lemmer chinesisch essen. Ein Paar schließt sich an. Überraschung: Ich kenne die beiden auch!

Dann nehme ich die Segel runter und begebe mich in das Labyrinth der Ferienhaussiedlung De Brekken, wo Uwe und Melanie schon warten. Es ist ein geruhsamer Nachmittag auf der sehr schönen Terrasse. Sie probieren meinen E-Motor anstelle des schweren 5-PS-Viertakters an ihrem Dinghy aus. Melanie ist begeistert. Abend gehen wir in Lemmer chinesisch essen. Ein Paar schließt sich an. Überraschung: Ich kenne die beiden auch!

Sonntag, 27.09.2020: Lemmer

Eigentlich hätten Uwe und Melanie am Wochenende Segelschüler für ein Skippertraining gehabt, aber die sagten kurzfristig wegen Krankheit ab. So lassen wir es gemütlich angehen. Nach einer stürmischem Nacht ist der Wind wieder eingeschlafen. Das Wetter ist trübe und zwischendurch regnet es kurz. Der Plan, mit Melanies Schiff eine Runde rauszufahren scheitert, weil „Rocca“ mit ihrem 1,40m-Kiel im Schlamm steckt (der Wasserstand im Kanal ist ziemlich niedrig).

Eigentlich hätten Uwe und Melanie am Wochenende Segelschüler für ein Skippertraining gehabt, aber die sagten kurzfristig wegen Krankheit ab. So lassen wir es gemütlich angehen. Nach einer stürmischem Nacht ist der Wind wieder eingeschlafen. Das Wetter ist trübe und zwischendurch regnet es kurz. Der Plan, mit Melanies Schiff eine Runde rauszufahren scheitert, weil „Rocca“ mit ihrem 1,40m-Kiel im Schlamm steckt (der Wasserstand im Kanal ist ziemlich niedrig).

Stattdessen schnallen wir wieder meinen Torqeedo an das Dinghy. Diesmal bin ich an der Reihe. Uwe will mir beibringen, den Motor, den ich sonst festgestellt habe und mit Fernsteuerung und der Bootspinne bediene, zum Manövrieren auf engem Raum im Hafen mit drehbarem Motor und der Motorpinne schneller zu manövrieren. Beim Gasgeben kriege ich einen Knoten ins Hirn und verwechsele ständig Vorwärts- und Rückwärtsgang. Sobald es eng wird, nehme ich das Gas weg. „Ganz falsch“, meint Uwe, da das Boot sich dann nicht mehr steuern lässt. Schließlich überwinde ich meine Angst und werde etwas sicherer. Dann geht es einen Schritt weiter. Uwe und ich üben mit Hasi in dem engen Labyrinth und im benachbarten Hafenbecken. Tatsächlich: Wenn ich den Motor mit der Pinne drehe, kann ich auf dem Teller wenden. Vor der Ausfahrt üben wir noch Leinenwerfen. Ich habe heute wirklich was gelernt und hoffe, dass ich es morgen umsetzen kann. Die Nacht verbringe ich noch an Uwes Steg (die beiden machen sich schließlich auf den Heimweg). Ich möchte noch einen Tag in Lemmer bleiben und werde in den stadtnahen Binnenhafen umziehen.

Stattdessen schnallen wir wieder meinen Torqeedo an das Dinghy. Diesmal bin ich an der Reihe. Uwe will mir beibringen, den Motor, den ich sonst festgestellt habe und mit Fernsteuerung und der Bootspinne bediene, zum Manövrieren auf engem Raum im Hafen mit drehbarem Motor und der Motorpinne schneller zu manövrieren. Beim Gasgeben kriege ich einen Knoten ins Hirn und verwechsele ständig Vorwärts- und Rückwärtsgang. Sobald es eng wird, nehme ich das Gas weg. „Ganz falsch“, meint Uwe, da das Boot sich dann nicht mehr steuern lässt. Schließlich überwinde ich meine Angst und werde etwas sicherer. Dann geht es einen Schritt weiter. Uwe und ich üben mit Hasi in dem engen Labyrinth und im benachbarten Hafenbecken. Tatsächlich: Wenn ich den Motor mit der Pinne drehe, kann ich auf dem Teller wenden. Vor der Ausfahrt üben wir noch Leinenwerfen. Ich habe heute wirklich was gelernt und hoffe, dass ich es morgen umsetzen kann. Die Nacht verbringe ich noch an Uwes Steg (die beiden machen sich schließlich auf den Heimweg). Ich möchte noch einen Tag in Lemmer bleiben und werde in den stadtnahen Binnenhafen umziehen.

Montag, 28.09.2020: Lemmer

Es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Im Morgennebel bewegt sich kein Lüftchen. Sogar die Stare, die Hitchcock-mäßig die Boote belagert haben, sind weg. Ich mache den Motor klar, um den Binnenhafen anzusteuern. Das Ablegemanöver klappt. Da ohnehin kein Wind ist, fahre ich unter Motor bis ins Zentrum von Lemmer. Zunächst lege ich elegant am Meldesteiger an und registriere mich im Hafenmeister-Büro. Meine Box ist gleich um die Ecke und hat einen durchgehenden Steg an Backbord. Ich bin zuversichtlich, zumal ich ja geübt habe. Doch im Hafenbecken herrscht unerwartet viel Strömung, die mich beim Manövrieren auf ein großes Mobo drückt. Mir ist klar, dass ich einen kräftigen Schub zurück geben muss. Doch während ich noch überlege, in welche Richtung ich den Motor drehen muss, hänge ich schon mit dem Want am Lenker eines Fahrrades (genau zwischen Griff und Handbremse, das war Maßarbeit!), das im Bug geparkt ist. Hasi dreht sich so, dass er zusätzlich mit dem Vorstag vor dem riesigen Buganker des Mobos klemmt. Zum Glück ist der Eigner a) an Bord und b) cool. Er entwirrt mich und schubst mich ab, sodass ich die Box ansteuern kann. Dabei spiele ich mit dem Boot, das neben mir liegt, Fenderstupsen, bis ich endlich drin bin. Voll peinlich, aber wohl kein Einzelfall, wie mir andere BootsbesitzerInnen versichern. Erstmal frisch machen! Aber selbst, wenn man sich nur im Waschbecken die Zähne putzen will, muss man einen Automaten mit 50-Cent-Stücken füttern. Frechheit!

Es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Im Morgennebel bewegt sich kein Lüftchen. Sogar die Stare, die Hitchcock-mäßig die Boote belagert haben, sind weg. Ich mache den Motor klar, um den Binnenhafen anzusteuern. Das Ablegemanöver klappt. Da ohnehin kein Wind ist, fahre ich unter Motor bis ins Zentrum von Lemmer. Zunächst lege ich elegant am Meldesteiger an und registriere mich im Hafenmeister-Büro. Meine Box ist gleich um die Ecke und hat einen durchgehenden Steg an Backbord. Ich bin zuversichtlich, zumal ich ja geübt habe. Doch im Hafenbecken herrscht unerwartet viel Strömung, die mich beim Manövrieren auf ein großes Mobo drückt. Mir ist klar, dass ich einen kräftigen Schub zurück geben muss. Doch während ich noch überlege, in welche Richtung ich den Motor drehen muss, hänge ich schon mit dem Want am Lenker eines Fahrrades (genau zwischen Griff und Handbremse, das war Maßarbeit!), das im Bug geparkt ist. Hasi dreht sich so, dass er zusätzlich mit dem Vorstag vor dem riesigen Buganker des Mobos klemmt. Zum Glück ist der Eigner a) an Bord und b) cool. Er entwirrt mich und schubst mich ab, sodass ich die Box ansteuern kann. Dabei spiele ich mit dem Boot, das neben mir liegt, Fenderstupsen, bis ich endlich drin bin. Voll peinlich, aber wohl kein Einzelfall, wie mir andere BootsbesitzerInnen versichern. Erstmal frisch machen! Aber selbst, wenn man sich nur im Waschbecken die Zähne putzen will, muss man einen Automaten mit 50-Cent-Stücken füttern. Frechheit!

Zusätzlich zum dichten Nebel setzt Nieselregen ein. Dick verpackt, mache ich mich auf, die Stadt zu erkunden. In der Nähe des Hafens ist ein schöner Strand, im Zentrum sind viele Geschäfte und Restaurants. Durchgefroren flüchte ich mich in eine Pizzeria und stärke ich mich erstmal. Dann bummele ich durch die Straßen. Ich kann verstehen, dass so viele hier ihre Boote liegen haben. Schon schön. In einem Yachtbedarfshop kaufe ich zwei zusätzliche Fender für den Bug und die Signalflagge 1, um zu anzuzeigen, dass ich Einhand segele. Nachher gehe ich noch in den Beach Club, um einen Caipi zu trinken. Schade, dass es immer noch so trüb ist!

Zusätzlich zum dichten Nebel setzt Nieselregen ein. Dick verpackt, mache ich mich auf, die Stadt zu erkunden. In der Nähe des Hafens ist ein schöner Strand, im Zentrum sind viele Geschäfte und Restaurants. Durchgefroren flüchte ich mich in eine Pizzeria und stärke ich mich erstmal. Dann bummele ich durch die Straßen. Ich kann verstehen, dass so viele hier ihre Boote liegen haben. Schon schön. In einem Yachtbedarfshop kaufe ich zwei zusätzliche Fender für den Bug und die Signalflagge 1, um zu anzuzeigen, dass ich Einhand segele. Nachher gehe ich noch in den Beach Club, um einen Caipi zu trinken. Schade, dass es immer noch so trüb ist!

Dienstag, 29.09.20: Lemmer – Sloten

Nachdem es die ganze Nacht geschüttet hat, regnet es immer noch, als ich aufwache. Also frühstücke ich erstmal in Ruhe. Endlich hört es auf. Es ist allerdings immer noch trüb und alles ist klitschnass. Mit der Ölzeughose mache ich mich schließlich auf den Weg. Beim Ablegen touchiere ich diesmal „nur“ einen Dalben. Der Wind kommt zunächst genau von vorne. So war das auch nicht angesagt. Immerhin kann ich über das Groote Brekken segeln. Dabei begegnet mir ein extrem seltsames pinkfarbenes Gefährt.

Nachdem es die ganze Nacht geschüttet hat, regnet es immer noch, als ich aufwache. Also frühstücke ich erstmal in Ruhe. Endlich hört es auf. Es ist allerdings immer noch trüb und alles ist klitschnass. Mit der Ölzeughose mache ich mich schließlich auf den Weg. Beim Ablegen touchiere ich diesmal „nur“ einen Dalben. Der Wind kommt zunächst genau von vorne. So war das auch nicht angesagt. Immerhin kann ich über das Groote Brekken segeln. Dabei begegnet mir ein extrem seltsames pinkfarbenes Gefährt.

Dann geht noch einmal durch Kanäle, und ich erreiche Sloten, wo im Ortseingang eine malerische Windmühle steht. Direkt daneben ist ein kleines Hafenbecken, dass jetzt – in der Nebensaison zwischen Sommer- und Herbstferien – fast ganz leer ist. Ich muss nicht in einer Box anlegen und habe keine Probleme. Plötzlich reißt es auf, die Sonne kommt heraus. Dann erkunde ich Sloten, die kleinste Stadt der Niederlande. Echt putzig mit einer Gracht, die von bilderbuchmäßigen Häuschen gesäumt ist. Als ich von meinem Spaziergang zurückkehre, kommt langsam die Abendsonne ins Cockpit. Das tut so gut!

Dann geht noch einmal durch Kanäle, und ich erreiche Sloten, wo im Ortseingang eine malerische Windmühle steht. Direkt daneben ist ein kleines Hafenbecken, dass jetzt – in der Nebensaison zwischen Sommer- und Herbstferien – fast ganz leer ist. Ich muss nicht in einer Box anlegen und habe keine Probleme. Plötzlich reißt es auf, die Sonne kommt heraus. Dann erkunde ich Sloten, die kleinste Stadt der Niederlande. Echt putzig mit einer Gracht, die von bilderbuchmäßigen Häuschen gesäumt ist. Als ich von meinem Spaziergang zurückkehre, kommt langsam die Abendsonne ins Cockpit. Das tut so gut!

Mittwoch, 30.09.2020: Sloten – Langweer

Das Wetter ist ganz ordentlich angesagt mit Wind von Süden (also weitgehend von hinten/bzw. von der Seite). Es ist trüb, als ich losfahre, aber immerhin trocken. Mein Ablegemanöver klappt picobello. Alleedings muss ich nur gerade aus dem leeren Hafen rausfahren. Um die Ecke wartet gleich die erste Klappbrücke. Es ist die Einzige auf meinem Törn, die etwas kostet: drei Euro. Die Bezahlmethode ist haarig. Der Brückenwärter lässt während der Durchfahrt einen Holzklotschen (mit friesischem Muster angemalt) von oben herunterbaumeln. Man muss ihn fangen, das abgezählte Geld hineinlegen und muss gleichzeitig Kurs halten. Augen zu und durch. Irgendwie schaffe ich es, ohne die Brücke zu rammen. Über einen Kanal gehts mit Rückenwind zum Sloter Meer, das ich durchquere. Zum Glück habe ich auf dem engen Kanal nur die Fock gesetzt. Das Groß bleibt unten, denn der Wind nimmt zu. Ich friere und ziehe die Regenhose über. Am Nordende werden die Wellen unangenehm. Dann setzt Regen ein, Erst nieselt es, dann regnet es immer heftiger. Ich mag Wasser, aber plötzlich kommt es auch von oben. Meine Winterjacke saugt sich langsam voll Wasser. Irgendwann reicht es mir, und ich krame die Regenjacke vom Ölzeug aus der Backskiste. Der Regen begleitet mich bis Langweer, dafür lässt der Wind nach. Eigentlich wollte ich erst Montag auskranen, aber die miese Wettervorhersage hat mich den Törn abkürzen lassen. Eine gute Entscheidung!

Wie soll ich bloß mein Zeug vor dem Auskranen ein wenig trocken kriegen? Kurz nach dem Anlegen hört der Regen endlich auf und sogar die Sonne lässt sich kurz blicken. Bevor es wieder weiternieselt, trockne ich schnell die Segel und verpacke alles. Der Hafenmeister hilft mir noch beim Mastlegen. Morgen früh wird ausgekrant. Anschließend bin ich ziemlich kaputt und hungrig, denn das Mittagessen ist mal wieder ausgefallen. Doch zuerst muss ich noch tanken, denn mit dem Hasen im Schlepp möchte ich keine Zapfsäule ansteuern müssen. Schließlich bin ich völlig erledigt, gehe ich in den Ort und lasse mich im erstbesten Restaurant nieder. Es ist mehr eine Kneipe, die hauptsächlich Burger hat. Egal… esse ich eben Burger.

Wie soll ich bloß mein Zeug vor dem Auskranen ein wenig trocken kriegen? Kurz nach dem Anlegen hört der Regen endlich auf und sogar die Sonne lässt sich kurz blicken. Bevor es wieder weiternieselt, trockne ich schnell die Segel und verpacke alles. Der Hafenmeister hilft mir noch beim Mastlegen. Morgen früh wird ausgekrant. Anschließend bin ich ziemlich kaputt und hungrig, denn das Mittagessen ist mal wieder ausgefallen. Doch zuerst muss ich noch tanken, denn mit dem Hasen im Schlepp möchte ich keine Zapfsäule ansteuern müssen. Schließlich bin ich völlig erledigt, gehe ich in den Ort und lasse mich im erstbesten Restaurant nieder. Es ist mehr eine Kneipe, die hauptsächlich Burger hat. Egal… esse ich eben Burger.

Donnerstag, 01.10.2020: Langweer – Duisburg

Der Hafenmeister hat nur bis 9.30 Uhr Zeit. Also krane ich früh aus. Passt, denn ich muss noch drei Stunden mit dem Auto fahren. Ich nutze noch die allerletzte Chance, ein vor dem Kran liegendes Boot zu rammen. Wenigstens gibt sich der Hafenmeister, der keine Miene verzieht, auch eine Blöße: Er findet meinen Trailer erst beim dritten Anlauf, während der Hase im Kran schaukelt. Endlich ist er auf dem Trailer, ich schnüre ihn fest, baue das Ruderblatt ab und mache mich dann auf den Weg zum Heimathafen in Duisburg. Gerade als ich den Hasen dort auf den Parkplatz stelle, setzt strömender Regen ein. Mein erster Törn mit dem eigenen Schiff ist nun offiziell zu Ende!

Der Hafenmeister hat nur bis 9.30 Uhr Zeit. Also krane ich früh aus. Passt, denn ich muss noch drei Stunden mit dem Auto fahren. Ich nutze noch die allerletzte Chance, ein vor dem Kran liegendes Boot zu rammen. Wenigstens gibt sich der Hafenmeister, der keine Miene verzieht, auch eine Blöße: Er findet meinen Trailer erst beim dritten Anlauf, während der Hase im Kran schaukelt. Endlich ist er auf dem Trailer, ich schnüre ihn fest, baue das Ruderblatt ab und mache mich dann auf den Weg zum Heimathafen in Duisburg. Gerade als ich den Hasen dort auf den Parkplatz stelle, setzt strömender Regen ein. Mein erster Törn mit dem eigenen Schiff ist nun offiziell zu Ende!

P.S. Am Freitag, 2.10.2020, wird Friesland mit weiteren Provinzen der Niederlande zum Corona-Risikogebiet erklärt. Wäre ich wie geplant erst Montag zurückgekommen, hätte ich 14 Tage in Quarantäne gemusst…

Ein Jahr später…

Freitag, 03.09.2021: Lemmer

Wir befinden uns im Jahr 2 nach Corona. Urlaubsplanung ist 2021 immer noch schwierig. Die meisten Fahrtensegler des DUYC verzichten im Mai auf ein Ansegeln in Friesland, weil die Bundesregierung kurzfristig die Ein- und Ausreiseregeln für die Niederlande geändert hat. Im August hat sich die Lage entspannt. Deshalb beschließen Einige von uns: Wir riskieren es und chartern für ein langes Wochenende Anfang September zwei Yachten in Lemmer! Ich heuere mit fünf Anderen als Crew bei Skipper Ronnie, unserem Fahrtensegelwart, an. Wir haben Glück. Die gebuchte Bavaria 46 wurde versehentlich doppelt vergeben, wir bekommen stattdessen zum selben Preis eine 51er. Beim Eintreffen an der Charterbasis am Freitag, dem 3. September, stellen wir fest: „Respekt! ,Portunus‘ ist schon ziemlich groß.“ Außerdem liegt die Yacht mit dem Bug zum Steg, was den Weg an Bord halsbrecherisch macht, da man von einer kleinen Leiter über den Anker und den Bugkorb klettern muss. Über diesen Weg bringen wir auch Gepäck und Proviant an Bord. Alles, was man nicht durch die Oberlichter der Bugkabinen werfen kann (z.B. Bierkästen) muss 15 Meter nach hinten geschleppt werden. Nachdem endlich alles verstaut ist, machen wir es uns gemütlich.

Samstag, 04.09.2021: Lemmer – Enkhuizen

Am Samstagmorgen brechen wir recht früh auf und fahren durch das hübsche Städtchen und die uralte Schleuse ins Ijsselmeer, das nur ca. 25 cm höher liegt als die Kanäle. Mit 2 bis 3 Beaufort von achtern segeln wir gemütlich Richtung Enkhuizen. Die Sonne kommt heraus, und es ist nicht mehr so kalt. Die Überfahrt ist ruhig und entspannt. Allerdings sind unglaublich viele Schiffe auf dem Wasser. Kein Wunder, denn nach einer langen Phase mit mäßigem Wetter ist dies das erste Super-Wochenende. Dementsprechend voll ist der Stadthafen von Enkhuizen. Es gibt eine Einweiserin mit Motorboot, die uns zunächst bedeutet, in einem Päckchen festzumachen, in dem bereits vier Boote liegen. Lange Gesichter: Keine Chance, von dort an Landstrom zu kommen. Und die Handy-Akkus sind hungrig… Schließlich dürfen wir „Portunus“ verlegen und in zweiter Reihe an einem großen Plattbodenschiff festmachen. Schnell füllt sich unser Cockpit. Außer uns sind noch die Crew des zweiten Charterschiffs sowie die Crews zweier SKS-Prüfungstörns mit Clubmitgliedern in der Stadt. Der Plan, gemeinsam essen zu gehen, geht nicht auf. Schon für eine kleine Gruppe ist es eine Herausforderung, ein Restaurant zu finden, das nicht total überfüllt ist und überhaupt noch Essen serviert.

Sonntag, 05.09.2021: Enkhuizen – Stavoren – Lemmer

Der Sonntag begrüßt uns gleich mit strahlendem Sonnenschein. Diesmal haben wir 2 bis 3 Beaufort gegenan und kreuzen über das Ijsselmeer nach Stavoren. Dort stärken wir uns mit dem sensationell guten Kibbeling von der kleinen Bude am Schleusenhafen. Dann müssen wir durch die Schleuse, die zwei Kammern hat. Wir sind nicht die Einzigen, denn die ganzen Wochenendausflügler strömen zurück, um ihre Liegeplätze anzusteuern. Der Wind weht in Richtung einer steinernen Mole. Die Boote schwimmen Schlange, die Vorderen haben teils an Balken festgemacht, die Übrigen versuchen, mit dem Heck im Wind auf der Stelle zu bleiben. Manche drängeln sich vor. Die Schleuse öffnet sich und wir rücken zu den Balken vor. Endlich öffnet sich die Schleuse erneut und es kommt richtig Bewegung in die Wartenden. Alle halten auf die beiden Kammern zu. Unerwartet legt ein riesiges Plattbodenschiff vor uns den Rückwärtsgang ein, sieht uns in letzter Sekunde, fährt so nah neben uns vorbei,dass der Großbaum noch unsere Wanten leicht streift und rammt fast unseren Hintermann. Ich schaue wieder nach vorne. Wir steuern die rechte Kammer an. Eine zweite Yacht entscheidet sich spontan statt der linken auch die rechte zu nehmen und fährt mit uns gleichzeitig Richtung Schleusentor. Das wird extrem eng. Rückwärtsgang wie gerade das Plattbodenschiff ist keine Option, Aufstoppen auch nicht, da das Schiff sich dann nicht mehr manövrieren lässt. Also Augen zu und durch. An Steuerbord kommen wir einer Betonwand so nahe, dass der Fender quietscht, direkt dahinter geht es um die Ecke, was das Heck fast die Wand küssen lässt. Endlich drin und mit den Nerven am Ende.

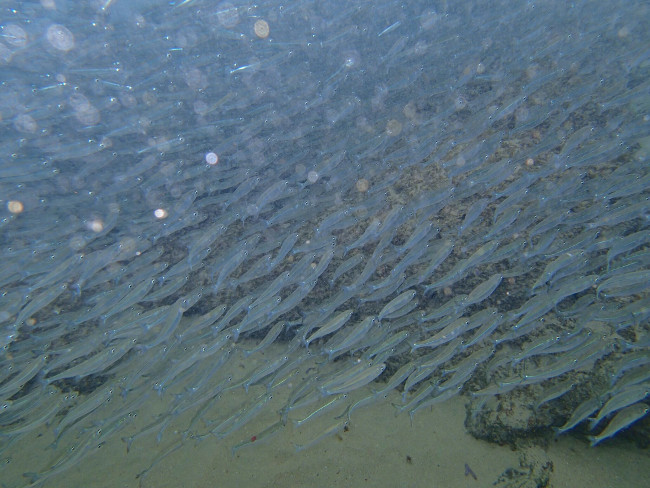

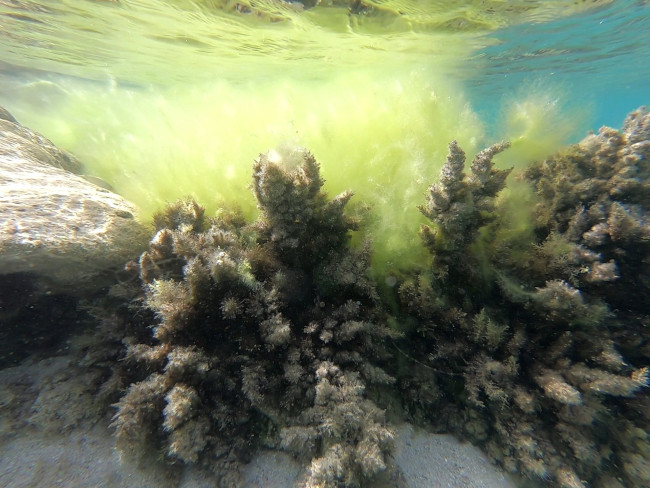

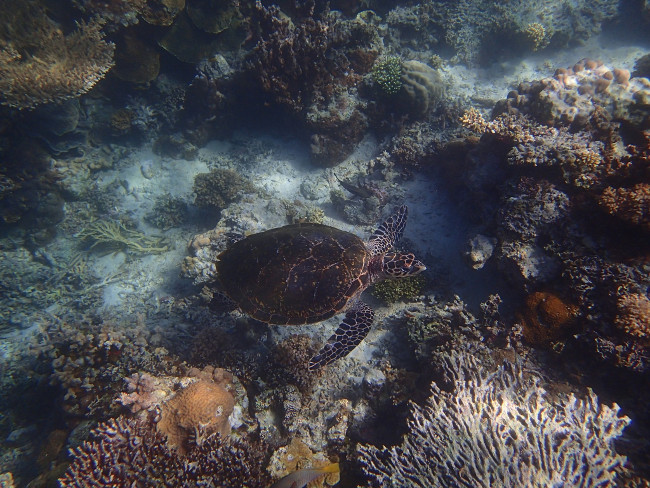

Die Ausfahrt ist entspannter. die Boote reihen sich ein und fahren durch den Kanal, den ich vom letzten Jahr noch kenne. Der Wind kommt genau von vorne und wir motoren. Hier übernehme ich auch für eine Weile das Steuer und gewöhne mich an die Reaktion des Schiffes. Die 100 PS bewegen unsere 14 Tonnen mit ca. 5,7 Knoten recht zügig. Auf dem Heeger Meer ziehe ich gerade durchs Fahrwasser, als eine Segelyacht neben dem Fahrwasser plötzlich das Ruder umlegt und direkt auf uns zukommt. Ich habe Vorfahrt und halte den Kurs, weil ich keine Ahnung habe, was die 14 Tonnen machen, wenn ich das Steuer herumreiße. Die Yacht fährt ganz knapp hinter uns durch. Schwitz! Dann biegen wir ins Kufurder Meer ein. Wir wollen noch einen kurzen Schwimmstopp einlegen. Schließlich haben wir eine ausklappbare Badeplattform! Wir haben 1,85 Meter Tiefgang. Mich haben vor meinen Törn letztes Jahr andere Segler gewarnt, dass das Kufurder Meer sehr flach ist. Wir bleiben nahe am Hauptfahrwasser, das müsste laut Karte passen, meint Ronnie. Kaum hat er das gesagt, wird das Schiff sehr langsam… Schnell den Rückwärtsgang eingelegt und wieder freigekommen. Im angrenzenden Kanal ist gerade wenig Verkehr. Also ein zweiter Versuch. Drei von vier Bade-Interessenten kneifen, da das Wasser saukalt ist. Weiter gehts zurück zur Charterbasis in Lemmer, die einen kreisförmigen Steg hat. In der Mitte befindet sich ein ebenfalls kreisförmiges Restaurant, in dem wir zu Abend essen.

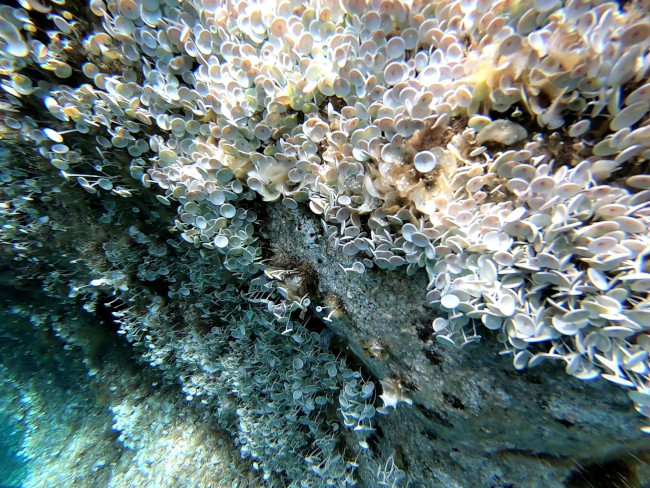

Montag, 06.09.2021

Am Montag schlafen wir aus, frühstücken gemütlich und machen klar Schiff. Es ist vergleichsweise warm und ich befolge den Rat des Kochs des Restaurants, hier zu schwimmen. Das Wasser ist deutlich wärmer als am Kufurder Meer. In der Nähe lebt eine Haubentaucher-Mutter mit Kind. Während das Kleine dasselbe quengelige Schreien von sich gibt wie seine Artgenossen in Duisburg, klingt die Mutter ganz anders – eher wie eine Möwe. Pünktlich um 12.00 Uhr übergeben wir das Schiff und fahren nach Hause.

Eigentlich wollte ich meine zweite Urlaubswoche auf einem Segelboot auf dem Meer zwischen Bali und der östlichen Nachbarinsel Lombok verbringen. Weil dieser Törn kurzfristig abgesagt wurde, musste ich umbuchen. Stattdessen mache ich einen landbasierten Trip auf Lombok und setze von Bali mit dem Schnellboot über. Bis zu neun Außenborder zähle ich am Heck der Boote. Unseres hat fünf. Wenn einer kaputtgeht, hat man noch vier. Der Fahrtwind ist heftig, aber warm, die See ruhig. Im Gegensatz zur zweieinhalbstündigen Rückkehr von Gili Air vor Lombok nach Serangan auf Bali: Ich ergattere einen Liegesitz auf dem Dach der Kabine. Gemütlich! Aber bald ist Schluss damit. Der Indische Ozean schaut vorbei. Nach kurzer Zeit sind alle auf dem Sonnendeck völlig durchnässt. Ich habe zwar ein Regencape im Rucksack, kann es aber im Fahrtwind nicht überziehen, so sehr flattert es. Zum Glück sind Rucksack und Handtäschchen wasserdicht. Danach ist alles salzverkrustet.

Eigentlich wollte ich meine zweite Urlaubswoche auf einem Segelboot auf dem Meer zwischen Bali und der östlichen Nachbarinsel Lombok verbringen. Weil dieser Törn kurzfristig abgesagt wurde, musste ich umbuchen. Stattdessen mache ich einen landbasierten Trip auf Lombok und setze von Bali mit dem Schnellboot über. Bis zu neun Außenborder zähle ich am Heck der Boote. Unseres hat fünf. Wenn einer kaputtgeht, hat man noch vier. Der Fahrtwind ist heftig, aber warm, die See ruhig. Im Gegensatz zur zweieinhalbstündigen Rückkehr von Gili Air vor Lombok nach Serangan auf Bali: Ich ergattere einen Liegesitz auf dem Dach der Kabine. Gemütlich! Aber bald ist Schluss damit. Der Indische Ozean schaut vorbei. Nach kurzer Zeit sind alle auf dem Sonnendeck völlig durchnässt. Ich habe zwar ein Regencape im Rucksack, kann es aber im Fahrtwind nicht überziehen, so sehr flattert es. Zum Glück sind Rucksack und Handtäschchen wasserdicht. Danach ist alles salzverkrustet.

Das Essen ist ähnlich wie auf Sri Lanka und somit sehr gut. Neben Currys gibt es überall die indonesischen Klassiker Nasi Goreng und Mie Goreng (mit Nudeln). In Ubud essen wir in einem Imbiss, in dem sich auch viele Einheimische ihr Mittagessen holen. Wie oft in Südostasien ist das am Vormittag gekochte Essen auf dem Buffet kalt. Also nehme ich nur vegetarische Tempura und Aubergine. Die ist richtig scharf gewürzt. Den dazu gereichten Reis nehme ich zum Löschen. Sehr lecker! Mit Cola kostet das Mahl umgerechnet 1,50 Euro. In Lovina essen wir in einem Privathaus. Es gibt eine große Auswahl an typischen Speisen.

Das Essen ist ähnlich wie auf Sri Lanka und somit sehr gut. Neben Currys gibt es überall die indonesischen Klassiker Nasi Goreng und Mie Goreng (mit Nudeln). In Ubud essen wir in einem Imbiss, in dem sich auch viele Einheimische ihr Mittagessen holen. Wie oft in Südostasien ist das am Vormittag gekochte Essen auf dem Buffet kalt. Also nehme ich nur vegetarische Tempura und Aubergine. Die ist richtig scharf gewürzt. Den dazu gereichten Reis nehme ich zum Löschen. Sehr lecker! Mit Cola kostet das Mahl umgerechnet 1,50 Euro. In Lovina essen wir in einem Privathaus. Es gibt eine große Auswahl an typischen Speisen. Während einer Wanderung bekommen wir ein köstliches Picknick mit: Nudeln, Reis, geschreddertes Hühnchen, Salat und eine Art Müsliriegel aus Soja und braunem Zucker, dazu scharfe Shrimpsauce. Die anderen beneiden mich um meine Campinggabel, denn Besteck ist nicht mit dabei. Eingewickelt ist das Ganze in Bananenblätter. Man isst bequem wie aus einer Pommestüte. Und umweltfreundlich ist es auch: Die Bananenblätter kann man einfach wegwerfen, sie verrotten. Leider hat sich die Wegwerfmentalität auch bei Plastiktüten gehalten. So sehen wir später im Dorf Masbagik viel Müll, vor allem im kleinen Fluss. Bei einer Durianverkostung am Straßenrand bestätigt ein winziges Stückchen meinen Eindruck aus Borneo. Die Frucht schmeckt nicht ganz so eklig, wie sie riecht, aber irgendwie seltsam. Definitiv nicht mein Lieblingsobst!

Während einer Wanderung bekommen wir ein köstliches Picknick mit: Nudeln, Reis, geschreddertes Hühnchen, Salat und eine Art Müsliriegel aus Soja und braunem Zucker, dazu scharfe Shrimpsauce. Die anderen beneiden mich um meine Campinggabel, denn Besteck ist nicht mit dabei. Eingewickelt ist das Ganze in Bananenblätter. Man isst bequem wie aus einer Pommestüte. Und umweltfreundlich ist es auch: Die Bananenblätter kann man einfach wegwerfen, sie verrotten. Leider hat sich die Wegwerfmentalität auch bei Plastiktüten gehalten. So sehen wir später im Dorf Masbagik viel Müll, vor allem im kleinen Fluss. Bei einer Durianverkostung am Straßenrand bestätigt ein winziges Stückchen meinen Eindruck aus Borneo. Die Frucht schmeckt nicht ganz so eklig, wie sie riecht, aber irgendwie seltsam. Definitiv nicht mein Lieblingsobst!

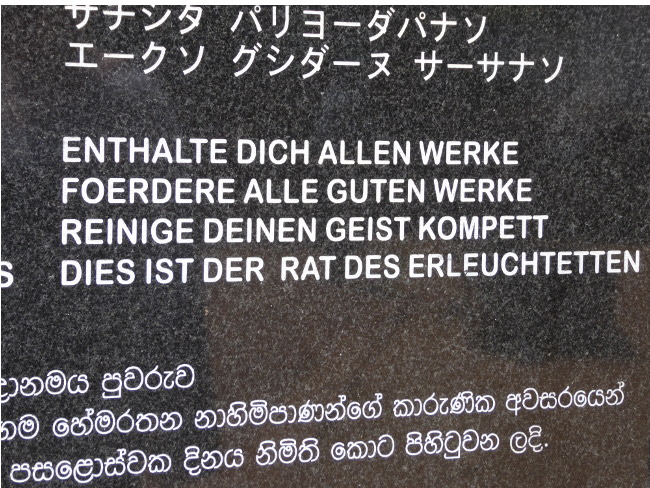

„Einheit in der Vielfalt“ lautet das Landesmotto von Indonesien. Rund 1300 verschiedene Volksgruppen leben auf den 6.044 bewohnten Inseln. Wir besuchen mit Bali und Lombok nur zwei größere und bei Schnorchelausflügen ein paar kleinere von den insgesamt 17.508 Inseln, aber auch die sind total unterschiedlich. Unser Guide heißt Tantan und stammt von Java, Balis westlicher Nachbarinsel. Er sagt, dass er die Einheimischen nicht versteht, wenn sie Balinesisch oder Lombok sprechen, denn seine Muttersprache ist Sunda. Deshalb hat man Bahasa Indonesia als Universalsprache eingeführt. Seit 1972 wird mit lateinischen Schriftzeichen geschrieben. So kann ich die örtlichen Schilder zwar nicht verstehen, aber immerhin lesen.

„Einheit in der Vielfalt“ lautet das Landesmotto von Indonesien. Rund 1300 verschiedene Volksgruppen leben auf den 6.044 bewohnten Inseln. Wir besuchen mit Bali und Lombok nur zwei größere und bei Schnorchelausflügen ein paar kleinere von den insgesamt 17.508 Inseln, aber auch die sind total unterschiedlich. Unser Guide heißt Tantan und stammt von Java, Balis westlicher Nachbarinsel. Er sagt, dass er die Einheimischen nicht versteht, wenn sie Balinesisch oder Lombok sprechen, denn seine Muttersprache ist Sunda. Deshalb hat man Bahasa Indonesia als Universalsprache eingeführt. Seit 1972 wird mit lateinischen Schriftzeichen geschrieben. So kann ich die örtlichen Schilder zwar nicht verstehen, aber immerhin lesen. Während Bali die „Insel der 1000 Tempel“ ist (

Während Bali die „Insel der 1000 Tempel“ ist ( Als wir im Dorf Tetebatu ankommen, bin ich so müde, dass ich das Abendessen ausfallen lasse, um nachher an einer Tanzvorführung teilzunehmen. Meine Mitreisenden (alle weiblich) erzählen mir etwas angesäuert, dass es im Restaurant zwar Bier gab (auch, wenn das nicht auf der Karte stand), der Inhaber es aber nicht an Frauen verkaufen wollte. Die Tanzvorführung hingegen ist für alle ein unvergessliches Erlebnis: Eine Marching Band empfängt uns mit Trommeln und Becken. Die Leitmelodie übernimmt eine Art Flöte, die mit Megaphon verstärkt wird. Wir bekommen Fackeln und werden zum Beginn des Zuges komplimentiert. Dann gehts durchs Dorf bis zum Innenhof eines größeren Hauses. Alle Bewohner scheinen auf den Beinen zu sein und begleiten uns. Bei der Tanzvorführung sind wir überrascht: Damenwahl! Dann tanzen zwei Männer miteinander, wobei ihre Bewegungen eher an Karate erinnern. Einer trägt zum rotgoldenen Sarong ein T-Shirt der italienischen Nationalmannschaft. Schließlich fordern die Männer uns Touristinnen (vorher entsprechend eingekleidet) auf, eine nach der anderen. Es gibt kein Entkommen. Die Dorfbewohner schmeißen sich weg vor Lachen.

Als wir im Dorf Tetebatu ankommen, bin ich so müde, dass ich das Abendessen ausfallen lasse, um nachher an einer Tanzvorführung teilzunehmen. Meine Mitreisenden (alle weiblich) erzählen mir etwas angesäuert, dass es im Restaurant zwar Bier gab (auch, wenn das nicht auf der Karte stand), der Inhaber es aber nicht an Frauen verkaufen wollte. Die Tanzvorführung hingegen ist für alle ein unvergessliches Erlebnis: Eine Marching Band empfängt uns mit Trommeln und Becken. Die Leitmelodie übernimmt eine Art Flöte, die mit Megaphon verstärkt wird. Wir bekommen Fackeln und werden zum Beginn des Zuges komplimentiert. Dann gehts durchs Dorf bis zum Innenhof eines größeren Hauses. Alle Bewohner scheinen auf den Beinen zu sein und begleiten uns. Bei der Tanzvorführung sind wir überrascht: Damenwahl! Dann tanzen zwei Männer miteinander, wobei ihre Bewegungen eher an Karate erinnern. Einer trägt zum rotgoldenen Sarong ein T-Shirt der italienischen Nationalmannschaft. Schließlich fordern die Männer uns Touristinnen (vorher entsprechend eingekleidet) auf, eine nach der anderen. Es gibt kein Entkommen. Die Dorfbewohner schmeißen sich weg vor Lachen.

Besonders interessant ist die Kultur der Suku Sasak. Bei ihnen hat sich alles vermischt: Animismus, Hinduismus und Islam. In Senaru zeigt uns ein weiblicher Guide ein traditionelles Dorf dieser Volksgruppe. Sie selbst hat 16 Geschwister und erklärt nun den jungen Frauen, dass Bildung wichtig ist und sie besser nur zwei Kinder bekommen sollen. Das Dorf besteht aus Bambushütten mit Strohdächern. Die werden heute nicht mehr gebaut, weil man dafür Tropenholz braucht. In den 24 Häusern wohnen mehr als 100 Familien, insgesamt ca. 1000 Menschen. Manchmal leben mehrere Familien in einem Haus, das nur einen Raum hat. Wir besichtigen eins: In einer Ecke befindet sich die Küche (sprich: Feuerstelle), es gibt ein Bett für die Eltern, eine Kammer für die Mädchen. Zwölf Leute schlafen hier. Zarte Frage einer Mitreisenden: Wie können unter diesen Umständen so viele Babys entstehen? Die Lösung: Tagsüber oder in einem Unterstand im Reisfeld. Für Flitterwöchner zieht sich die Familie auch mal aus dem Haus zurück.

Besonders interessant ist die Kultur der Suku Sasak. Bei ihnen hat sich alles vermischt: Animismus, Hinduismus und Islam. In Senaru zeigt uns ein weiblicher Guide ein traditionelles Dorf dieser Volksgruppe. Sie selbst hat 16 Geschwister und erklärt nun den jungen Frauen, dass Bildung wichtig ist und sie besser nur zwei Kinder bekommen sollen. Das Dorf besteht aus Bambushütten mit Strohdächern. Die werden heute nicht mehr gebaut, weil man dafür Tropenholz braucht. In den 24 Häusern wohnen mehr als 100 Familien, insgesamt ca. 1000 Menschen. Manchmal leben mehrere Familien in einem Haus, das nur einen Raum hat. Wir besichtigen eins: In einer Ecke befindet sich die Küche (sprich: Feuerstelle), es gibt ein Bett für die Eltern, eine Kammer für die Mädchen. Zwölf Leute schlafen hier. Zarte Frage einer Mitreisenden: Wie können unter diesen Umständen so viele Babys entstehen? Die Lösung: Tagsüber oder in einem Unterstand im Reisfeld. Für Flitterwöchner zieht sich die Familie auch mal aus dem Haus zurück.

In Bedugul besichtigen wir einen der heiligsten Tempel der Insel: den 1634/1635 erbauten Ulun Danu Beratan. Tantan hat sich zur Feier des Tages in Schale geworfen, trägt die traditionelle Kopfbedeckung, ein weißes Hemd und Sarong. Der Fahrer hat Blumen hinter den Ohren. Das Gelände liegt direkt am See. Davor befinden sich zwei kleine Inseln mit Schreinen drauf. Sie haben zig Dächer übereinander, immer eine ungerade Zahl. Einige Gläubige fahren mit einem Boot heraus, um der Göttin des Sees zu opfern. In einem Pavillon sitzen Menschen und singen leise Gebete oder Mantras. Im Park steht ein riesiger Banyanbaum. Der Stamm ist – wie viele Bäume und Statuen auf Bali – mit einer schwarzweiß karierten Schärpe umwickelt, die Yin und Yang symbolisiert. In der Nähe steht eine sehr alte, buddhistische Pagode. Der Haupttempel wirkt vergleichsweise bescheiden: Keine großen, bunten Statuen wie in dem Hindutempel, den wir auf Sri Lanka besichtigt haben. Wer kein Hindu ist, darf hier nicht hinein. Auch von Frauen, die ihre Periode haben, darf er nicht betreten werden. Plötzlich kommt aus dem Haupteingang eine Prozession heraus. Die Frauen balancieren kunstvolle Gebilde auf dem Kopf.

In Bedugul besichtigen wir einen der heiligsten Tempel der Insel: den 1634/1635 erbauten Ulun Danu Beratan. Tantan hat sich zur Feier des Tages in Schale geworfen, trägt die traditionelle Kopfbedeckung, ein weißes Hemd und Sarong. Der Fahrer hat Blumen hinter den Ohren. Das Gelände liegt direkt am See. Davor befinden sich zwei kleine Inseln mit Schreinen drauf. Sie haben zig Dächer übereinander, immer eine ungerade Zahl. Einige Gläubige fahren mit einem Boot heraus, um der Göttin des Sees zu opfern. In einem Pavillon sitzen Menschen und singen leise Gebete oder Mantras. Im Park steht ein riesiger Banyanbaum. Der Stamm ist – wie viele Bäume und Statuen auf Bali – mit einer schwarzweiß karierten Schärpe umwickelt, die Yin und Yang symbolisiert. In der Nähe steht eine sehr alte, buddhistische Pagode. Der Haupttempel wirkt vergleichsweise bescheiden: Keine großen, bunten Statuen wie in dem Hindutempel, den wir auf Sri Lanka besichtigt haben. Wer kein Hindu ist, darf hier nicht hinein. Auch von Frauen, die ihre Periode haben, darf er nicht betreten werden. Plötzlich kommt aus dem Haupteingang eine Prozession heraus. Die Frauen balancieren kunstvolle Gebilde auf dem Kopf. Die Religion ist untrennbar mit dem Alltagsleben verbunden. Man stolpert ständig darüber: Mitten auf dem Bürgersteig vor jedem Haus, jedem Geschäft liegen kleine Körbchen mit Reis, Gemüse, Blüten und Räucherstäbchen. Es sind Opfergaben, die dreimal täglich dargebracht werden. Sie befinden sich auch auf dem Mahlwerk der kleinen Kaffeerösterei, die wir besichtigen, und auf dem Armaturenbrett unseres Minivans. Die Reisfelder haben eigene Schreine, ebenso wie jeder Stand auf dem Zentralmarkt in Lovina.

Die Religion ist untrennbar mit dem Alltagsleben verbunden. Man stolpert ständig darüber: Mitten auf dem Bürgersteig vor jedem Haus, jedem Geschäft liegen kleine Körbchen mit Reis, Gemüse, Blüten und Räucherstäbchen. Es sind Opfergaben, die dreimal täglich dargebracht werden. Sie befinden sich auch auf dem Mahlwerk der kleinen Kaffeerösterei, die wir besichtigen, und auf dem Armaturenbrett unseres Minivans. Die Reisfelder haben eigene Schreine, ebenso wie jeder Stand auf dem Zentralmarkt in Lovina. Bei der Besichtigung eines balinesisches Wohnhauses erfahren wir, wie religiöse Zeremonien das ganze Leben begleiten. Das Haus ist streng nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Der Wohnbereich besteht aus einzelnen Pavillons und ist offen. In der Mitte steht ein prachtvolles Bett, in dem jeder der Großfamilie nach einer Zeremonie schlafen kann. Und davon gibt es viele: sechs Monate schwanger, Geburt, mit einem Monat und sieben Tagen erneut. Im Alter von drei Monaten (erst jetzt darf das Baby den Boden berühren), von 1 1/2 Jahren (das Haar wird geschoren), Pubertät, mit 17 Jahren werden die Zähne glattgefeilt: gegen die sechs (!) Todsünden (Motto „straight teeth, straight life“). Anschließend gelten die Kinder als erwachsen. Später noch Hochzeit, zuletzt Beerdigung. Bei Priestern und Adeligen werden die Leichen sofort rituell verbrannt. Manchmal muss man einige Tage auf den richtigen Termin warten. Wenn die Leiche etwas riecht, vertreiben sich die Träger den Geruch mit Arrak und der Leichenzug geht schonmal in Schlangenlinien. Normale Menschen werden aus finanziellen Gründen oft erst nach Jahren und mit anderen gemeinsam kremiert.

Bei der Besichtigung eines balinesisches Wohnhauses erfahren wir, wie religiöse Zeremonien das ganze Leben begleiten. Das Haus ist streng nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Der Wohnbereich besteht aus einzelnen Pavillons und ist offen. In der Mitte steht ein prachtvolles Bett, in dem jeder der Großfamilie nach einer Zeremonie schlafen kann. Und davon gibt es viele: sechs Monate schwanger, Geburt, mit einem Monat und sieben Tagen erneut. Im Alter von drei Monaten (erst jetzt darf das Baby den Boden berühren), von 1 1/2 Jahren (das Haar wird geschoren), Pubertät, mit 17 Jahren werden die Zähne glattgefeilt: gegen die sechs (!) Todsünden (Motto „straight teeth, straight life“). Anschließend gelten die Kinder als erwachsen. Später noch Hochzeit, zuletzt Beerdigung. Bei Priestern und Adeligen werden die Leichen sofort rituell verbrannt. Manchmal muss man einige Tage auf den richtigen Termin warten. Wenn die Leiche etwas riecht, vertreiben sich die Träger den Geruch mit Arrak und der Leichenzug geht schonmal in Schlangenlinien. Normale Menschen werden aus finanziellen Gründen oft erst nach Jahren und mit anderen gemeinsam kremiert. Nach der Verbrennung ist der Verstorbene ein Ahne und kann im Familientempel, der zu jedem traditionellen Haus gehört, angebetet werden. Früher hatten die Hindus auf Java eine andere Tradition: Die Toten wurden in einen Baum mit starkem Duft gehängt, der alles übertünchte. Fahrzeuge und Tiere haben wiederum eigene Zeremonien. Überall stehen Körbe mit Hähnen, die für Kämpfe eingesetzt werden. Das ist halb legal (für manche Zeremonien werden Blutopfer benötigt), halb illegal (es wird darauf gewettet).

Nach der Verbrennung ist der Verstorbene ein Ahne und kann im Familientempel, der zu jedem traditionellen Haus gehört, angebetet werden. Früher hatten die Hindus auf Java eine andere Tradition: Die Toten wurden in einen Baum mit starkem Duft gehängt, der alles übertünchte. Fahrzeuge und Tiere haben wiederum eigene Zeremonien. Überall stehen Körbe mit Hähnen, die für Kämpfe eingesetzt werden. Das ist halb legal (für manche Zeremonien werden Blutopfer benötigt), halb illegal (es wird darauf gewettet). Die Kultur ist ebenfalls eng mit der Religion verwoben. Ob Malerei, Schnitzerei, Musik oder Tanz: Künstlerische Betätigung hat vor allem den Zweck, die Götter zu erfreuen. Das sehen wir u.a. im kulturellen Zentrum Ubud bei einer Tanzperformance. Im Mittelpunkt steht der berühmte Kecak, der die Geschichte von den Königen Rama und Rahwana, der Ramas Frau Sita entführt, erzählt. Es ist der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Natürlich gewinnt Rama.

Die Kultur ist ebenfalls eng mit der Religion verwoben. Ob Malerei, Schnitzerei, Musik oder Tanz: Künstlerische Betätigung hat vor allem den Zweck, die Götter zu erfreuen. Das sehen wir u.a. im kulturellen Zentrum Ubud bei einer Tanzperformance. Im Mittelpunkt steht der berühmte Kecak, der die Geschichte von den Königen Rama und Rahwana, der Ramas Frau Sita entführt, erzählt. Es ist der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Natürlich gewinnt Rama.

Bevor wir zwei Nächte in Malealea verbringen, machen wir von den südafrikanischen Drakensbergen aus einen Tagesausflug in den äußersten Norden Lesothos, wo die Bergkette Maloti heißt. Dafür müssen wir über den ca. 2200 Meter hohen Monantsa Pass. Die schmale, gewundene Straße wird gerade erweitert. Der Fahrer rumpelt über halbverlegtes Pflaster zwischen den Bauarbeitern hindurch. Sie tragen Decken um die Schultern. Es schneit! Die Grenzstation ist winzig und besteht nur aus einem Container. Dahinter liegt das Dorf

Bevor wir zwei Nächte in Malealea verbringen, machen wir von den südafrikanischen Drakensbergen aus einen Tagesausflug in den äußersten Norden Lesothos, wo die Bergkette Maloti heißt. Dafür müssen wir über den ca. 2200 Meter hohen Monantsa Pass. Die schmale, gewundene Straße wird gerade erweitert. Der Fahrer rumpelt über halbverlegtes Pflaster zwischen den Bauarbeitern hindurch. Sie tragen Decken um die Schultern. Es schneit! Die Grenzstation ist winzig und besteht nur aus einem Container. Dahinter liegt das Dorf  Zuerst klettern wir einen Hang hinauf zu einer Höhle mit Malereien der San, der Ureinwohner Afrikas, deren Zeichnungen ich bereits in Namibia gesehen habe. Wieder unten im Dorf halten wir an einem Haus, das eine weiße Fahne herausgehängt hat. Das heißt nicht etwa, dass die Bewohner kapitulieren: Sie haben Bier aus Maismehl hergestellt. „Noa“ heißt „Prost“ auf Sesotho, der Nationalsprache. Das Gebräu ist etwas säuerlich, aber man gewöhnt sich daran. Dann kommen wir an der winzigen Polizeidienststelle vorbei. „Gibt es hier viele Verbrechen“, frage ich. „Oh ja“, antwortet der Guide. Hier werden Marihuana („Mountain Cabbage“), Ziegen und Schafe nach Südafrika geschmuggelt.

Zuerst klettern wir einen Hang hinauf zu einer Höhle mit Malereien der San, der Ureinwohner Afrikas, deren Zeichnungen ich bereits in Namibia gesehen habe. Wieder unten im Dorf halten wir an einem Haus, das eine weiße Fahne herausgehängt hat. Das heißt nicht etwa, dass die Bewohner kapitulieren: Sie haben Bier aus Maismehl hergestellt. „Noa“ heißt „Prost“ auf Sesotho, der Nationalsprache. Das Gebräu ist etwas säuerlich, aber man gewöhnt sich daran. Dann kommen wir an der winzigen Polizeidienststelle vorbei. „Gibt es hier viele Verbrechen“, frage ich. „Oh ja“, antwortet der Guide. Hier werden Marihuana („Mountain Cabbage“), Ziegen und Schafe nach Südafrika geschmuggelt. Anschließend besuchen wir einen traditionellen Heiler. Er erzählt uns, dass seine Ausbildung ein Jahr gedauert hat. Zum Schluss wurde eine Ziege geschlachtet, deren Blut er er aus der Kehle getrunken hat, während sie noch lebte. Er ist ein Sangoma, sagt auch die Zukunft voraus. Aber nicht sehr spezifisch. Tiere heilt er nicht, denn im Gegensatz zu Menschen hätten sie keine Ahnen. Er betreibt auch keine Hexerei. Denn wenn er Menschen Schaden zufügte, würden die Vorfahren ihn bestrafen. Wenn der Sangoma etwas nicht heilen kann (z. B. Diabetes, Aids, Krebs), schickt er die Patienten weiter zu einem westlichen Arzt. Am letzten Stop lernen wir das typische Essen kennen: Morgens, mittags und abends gibt es Pap (Maisbrei). Wir bekommen eine Probe mit spinatartigem Gemüse. Vor dem Haus flämmt eine Frau gerade die Haare von einem Ziegenkopf ab. Eigentlich gibt es Fleisch nur zu besonderen Gelegenheiten, aber ein Schakal hatte das Tier getötet.

Anschließend besuchen wir einen traditionellen Heiler. Er erzählt uns, dass seine Ausbildung ein Jahr gedauert hat. Zum Schluss wurde eine Ziege geschlachtet, deren Blut er er aus der Kehle getrunken hat, während sie noch lebte. Er ist ein Sangoma, sagt auch die Zukunft voraus. Aber nicht sehr spezifisch. Tiere heilt er nicht, denn im Gegensatz zu Menschen hätten sie keine Ahnen. Er betreibt auch keine Hexerei. Denn wenn er Menschen Schaden zufügte, würden die Vorfahren ihn bestrafen. Wenn der Sangoma etwas nicht heilen kann (z. B. Diabetes, Aids, Krebs), schickt er die Patienten weiter zu einem westlichen Arzt. Am letzten Stop lernen wir das typische Essen kennen: Morgens, mittags und abends gibt es Pap (Maisbrei). Wir bekommen eine Probe mit spinatartigem Gemüse. Vor dem Haus flämmt eine Frau gerade die Haare von einem Ziegenkopf ab. Eigentlich gibt es Fleisch nur zu besonderen Gelegenheiten, aber ein Schakal hatte das Tier getötet.

Auf der Rückfahrt nach Südafrika überqueren wir wieder die Grenze und bekommen noch zwei Stempel in den Pass. Am nächsten Morgen umrunden wir Lesotho und durchqueren eine dramatisch schöne Landschaft mit grasbewachsenen Hochebenen, Staudämmen und einem Blick auf die Berge, aus denen Nebel aufsteigt. Wir fahren durch den Golden Gate Nationalpark. Am Straßenrand tummeln sich Paviane. Die rötlichen Berge erinnern etwas an Arizona. In Ladybrand kaufen wir nochmal ein, bevor wir von Westen in Maseru Bridge wieder nach Lesotho einreisen. Der Grenzübergang ist erheblich größer, als der vom Vortag. Schließlich ist Maseru die Hauptstadt. Dann holpern wie über den 2001 Meter hohen Gates of Paradise Pass bis nach

Auf der Rückfahrt nach Südafrika überqueren wir wieder die Grenze und bekommen noch zwei Stempel in den Pass. Am nächsten Morgen umrunden wir Lesotho und durchqueren eine dramatisch schöne Landschaft mit grasbewachsenen Hochebenen, Staudämmen und einem Blick auf die Berge, aus denen Nebel aufsteigt. Wir fahren durch den Golden Gate Nationalpark. Am Straßenrand tummeln sich Paviane. Die rötlichen Berge erinnern etwas an Arizona. In Ladybrand kaufen wir nochmal ein, bevor wir von Westen in Maseru Bridge wieder nach Lesotho einreisen. Der Grenzübergang ist erheblich größer, als der vom Vortag. Schließlich ist Maseru die Hauptstadt. Dann holpern wie über den 2001 Meter hohen Gates of Paradise Pass bis nach  Die Malealea Lodge hat einen herrlichen Garten, in dem u.a. eine Pfauenfamilie herumspaziert. Gegründet wurde sie von Südafrikanern aus Bloemfontain, die sie inzwischen in der dritten Generation führen. Das umgebende Dorf wird mit einbezogen. Jeden Abend treten Bands und Chöre aus der Umgebung auf. Einheimische Guides veranstalten Village Walks und Wanderungen. Mit zwei Mitreisenden nehme ich das Angebot an und ziehe mit Emmanuel los. Kurz nach neun Uhr brechen wir auf. Unterwegs begegnen uns immer wieder Hirten mit Ziegen, Schafen und Kühen. Die meisten tragen die traditionellen Decken oder zumindest Wollmützen. Dabei hatte das Wetter endlich ein Einsehen: Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint angenehm warm. Nur wo der Wind hinkommt, ist es etwas kühler. Überall blühen die Wildblumen. Erst geht es über eine ca. 1800 Meter gelegene Hochebene, dann 120 Meter tief hinunter in die Pitseng Gorge. Durch die Schlucht laufen wir zu Felsenpools. Das Wasser ist eisig. Trotzdem hüpfen wir drei Wanderer ganz kurz hinein und machen ein Selfie.